软性神经内镜,这一现代医学的瑰宝,以其独特的灵活性和精准性,为脑脊液疾病的治疗带来了革命性的变化。它不仅可以对整个脑室系统进行全面探查,还能在狭窄的脑室通道中灵活穿梭,精准地发现并处理病变。

迷雾初现:复杂病情的重重迷团

2024年9月底,一个阳光明媚的早晨,4岁的小玥被父母急匆匆地送到了航空总医院。她的病情复杂得令人揪心:2024年1月,因记忆力减退、大小便困难,曾在深圳某大型三甲医院接受了脑室 - 腹腔分流手术。术后,她的双侧膝盖及双足疼痛曾一度缓解,但随后的几个月,新的问题接踵而至。2024年2月,她又接受了脊髓栓塞疏通术,术后恢复尚可。

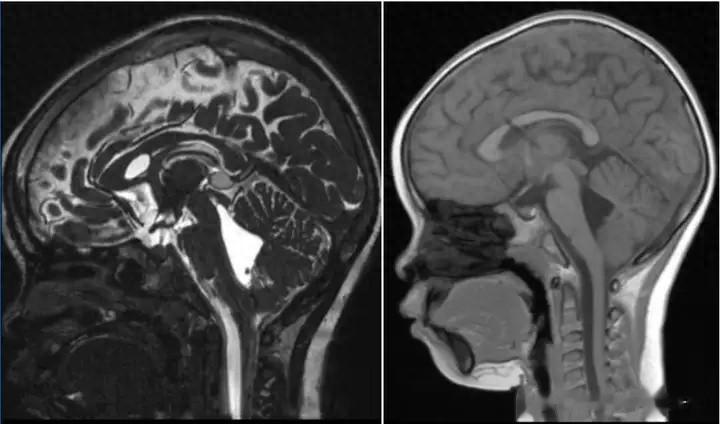

然而,命运似乎并未就此放过她。2024年9月,她再次出现发作性头晕、嗜睡,甚至唤醒困难的症状,这些症状持续了两周,丝毫没有缓解的迹象。9月中旬,头颅影像检查结果如同晴天霹雳:第四脑室扩张、侧脑室呈裂隙状,而分流术后状态的脑室系统似乎也未能发挥应有的作用。尽管医生尝试调整分流管压力,但症状的改善只是昙花一现,随后又继续恶化。近五天来,她反复出现睡眠增多、进食减少的情况,这让她的父母陷入了深深的绝望。

曙光初现:软性神经内镜的精准介入

当小玥被送入航空总医院时,她的病情已经到了刻不容缓的地步。肖庆主任经过详细的检查和评估,给出了八大诊断:1脑积水2孤立性第四脑室积水3脑干受压4脑室粘连5由于脑部疾病、损害和功能障碍引起的器质性人格和行为障碍6脑脊液分流状态7鼻窦炎8可疑颅内感染。一个大胆而精准的治疗方案在肖庆主任的脑海中逐渐成型,他向父母解释复杂的疾病需要分布解决:第一步软性神经内镜手术重建脑脊液循环,第二步针对病原学精准治疗,第三步个体化分流重建。父母表示从广东千里迢迢来到北京,就是慕名肖庆主任的技术,这也是他们最后的希望,如今当面听到主任这么耐心详细的病情讲解,他们更加坚信自己的选择,一定配合医生一起为孩子找到一条生命的通路。

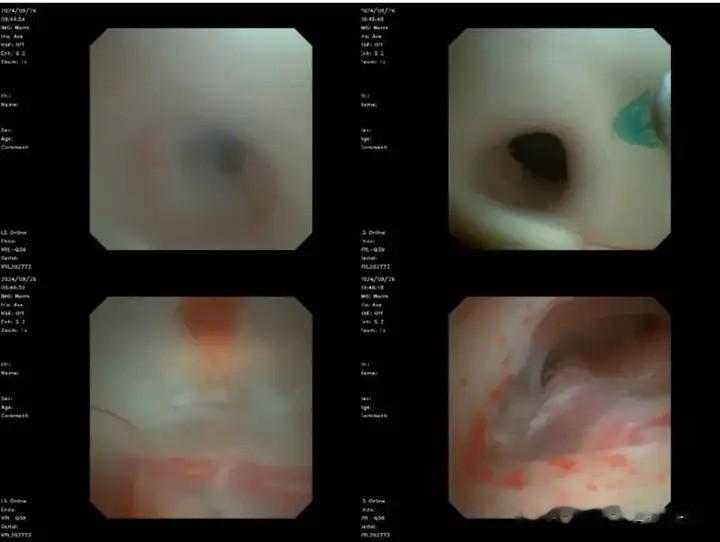

手术室内,气氛紧张而庄重。肖庆主任亲自操刀,软性神经内镜如同一条灵动的蛇,通过原先的手术骨孔,缓缓进入患儿的脑室系统。随着内镜的深入,一幅幅清晰的脑室图像呈现在屏幕上。凭借扎实的解剖功底,肖庆主任发现患儿的脑室系统内存在着严重的粘连和感染迹象。他果断地决定尽可能为小玥还原结构复位,神经内镜探查术 + 导水管成型术 + 显微镜下第三脑室底造瘘术 + 脑脊液置换术 + 原分流管去除术 + 脑室外引流术。这一连串的手术操作,犹如一场精心编排的舞蹈,每一个动作都精准无误,每一个步骤都至关重要。

术中留取的脑脊液标本结果让所有人都倒吸了一口凉气:小玥的四脑室脑脊液NGS检测结果显示,存在铜绿假单胞菌和人类疱状病毒4型感染。这一发现如同拨开了迷雾的一角,让肖庆主任意识到,患儿的病情远比想象中复杂。颅内感染,这个隐藏在脑积水背后的“幕后黑手”,终于露出了它的真面目。

软性内镜观:可见导水管处膜性梗阻及基底动脉周围粘连

拨云见日:精准治疗与全面康复

术后,患儿被送入病房的监护室,肖庆主任和医疗团队一刻也不敢松懈。他们持续监测患儿的脑脊液情况,并迅速启动了针对颅内感染的治疗方案。药剂科会诊后,决定使用伏立康唑进行抗感染治疗。这种药物的使用需要精准的剂量控制和密切的肝肾功能监测,稍有不慎,就可能引发严重的副作用。

在肖庆主任和医疗团队的精心照料下,小玥的病情持续好转,性格也越来越开朗,脑脊液中的细菌和病毒被逐步清除,培养结果显示无细菌生长,这让所有人都松了一口气。2024年12月初,经过2个月的抗感染治疗,小玥终于康复出院。出院时,他的父母紧紧握住肖庆主任的手,眼中满是感激的泪水。肖庆主任微笑着安慰他们,并详细地交代了出院后的注意事项。他叮嘱家长要密切观察患儿的病情变化,避免强磁场环境对分流管的影响,定期复查头颅CT,并继续使用伏立康唑进行足量足程抗感染治疗。同时,他还鼓励患儿加强功能锻炼,早日恢复健康。

患儿出院前头颅CT检查

结语:软性神经内镜的未来展望

软性神经内镜在脑脊液疾病治疗中具有诸多独特的优势,其精准诊断、个性化治疗、疏通与造瘘的能力,为复杂脑积水的治疗提供了全新的思路。在这个案例中,我们看到了软性神经内镜如何在精准诊断颅内感染的基础上,通过一系列复杂的手术操作,成功恢复了患儿脑脊液的正常循环,最终实现了全面康复。

随着医学技术的不断进步,软性神经内镜的应用范围将越来越广泛。它不仅能够为脑积水患者带来希望,还将在脑脊液感染、脑室出血等多种疾病的治疗中发挥更大的作用。我们期待着,未来能有更多的患者受益于这项先进的技术,重获健康与希望。