□记者 张馨月 通讯员 何振 马淑香 墨玉清 常榕 文/图

提到肺癌就医,很多患者和家属会犯愁:病情复杂不知道找哪个科、反复检查治疗太折腾、担心当地治疗不规范。

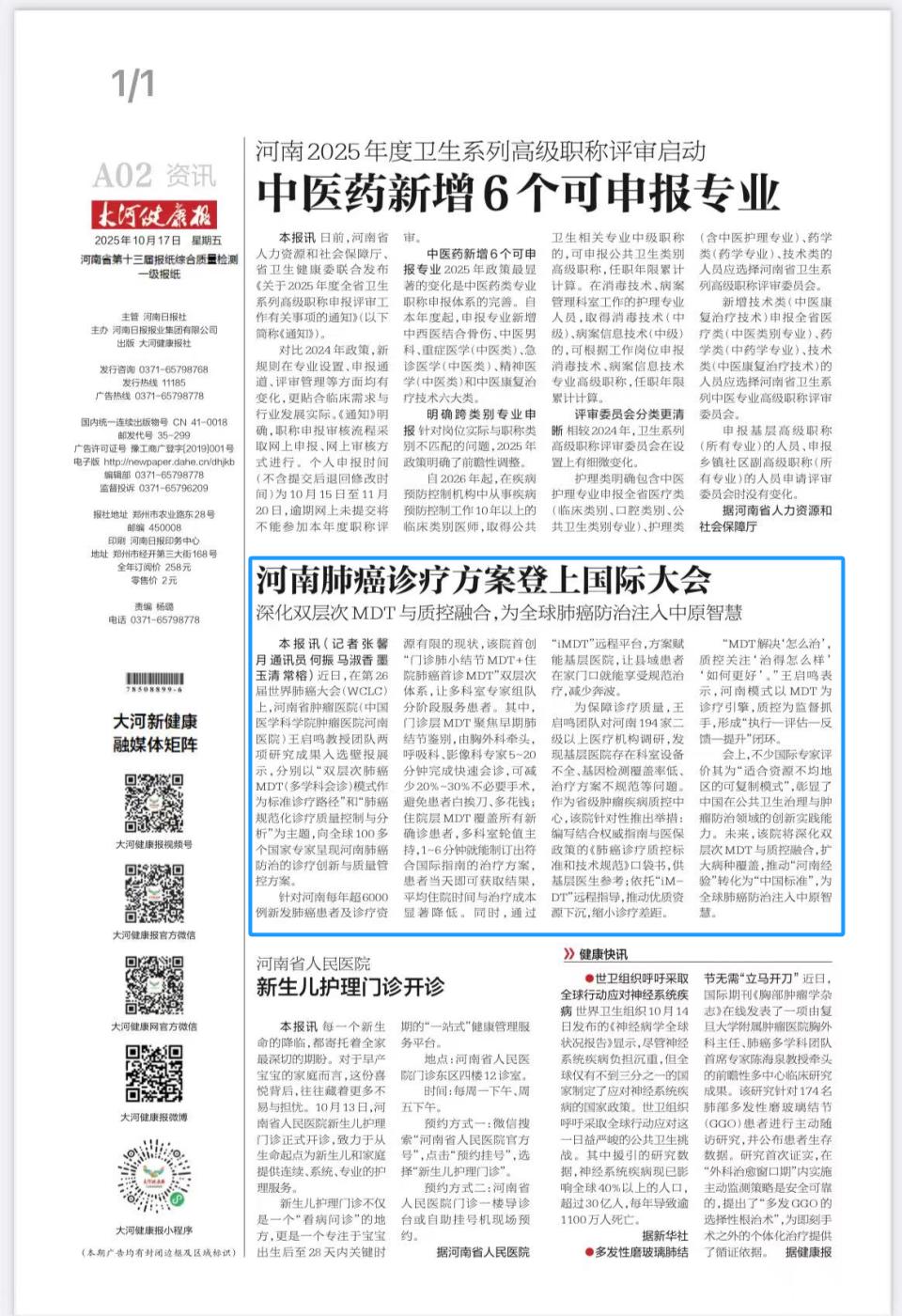

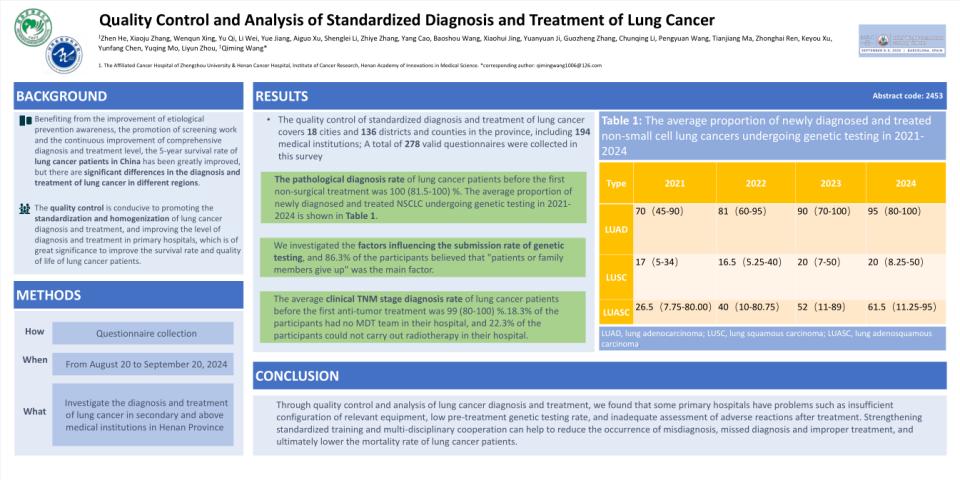

日前,在全球顶尖的第26届世界肺癌大会(WCLC)上,河南省肿瘤医院(中国医学科学院肿瘤医院河南医院)王启鸣教授团队的两项重要研究成果入选壁报展示。

两项成果分别以“双层次肺癌MDT模式作为标准诊疗路径”和“肺癌规范化诊疗质量控制与分析”为主题,系统呈现了河南在肺癌多学科诊疗体系建设与质量控制方面的前沿探索,向100多个国家的专家展示了“如何让肺癌患者少跑腿、治好病”,让中原地区在肺癌防治领域的“诊疗创新”与“质量管控”获得国际学术界认可。

双层次MDT模式给不同阶段患者“精准减负”

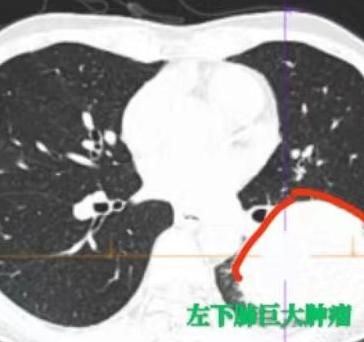

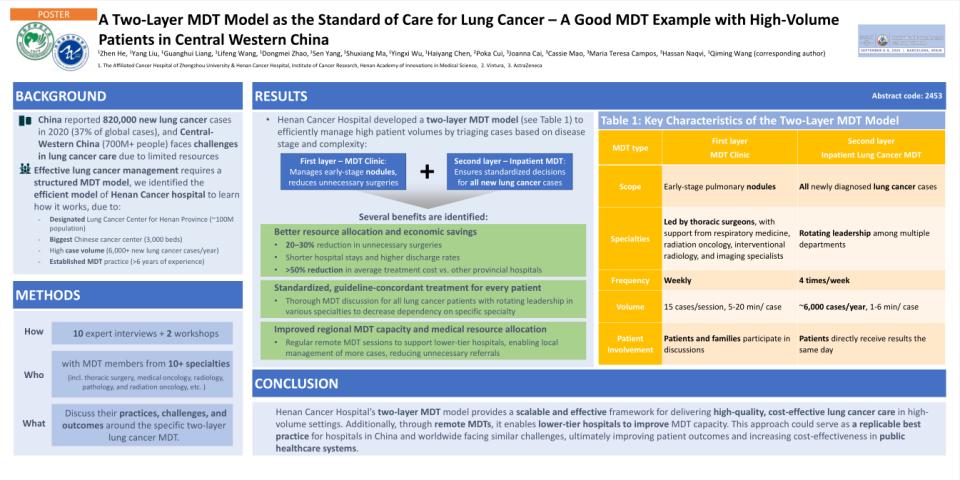

双层次MDT模式给不同阶段患者“精准减负” 面对河南每年超6000例新发肺癌患者的需求,以及诊疗资源有限的挑战,河南省肿瘤医院首创“门诊肺小结节MDT”与“住院肺癌首诊MDT”相结合的双层次诊疗体系,让胸外科、呼吸科、放疗科、影像科等多科室专家“组队”,根据患者病情分阶段精准对接,既避免过度治疗,又提高效率。

门诊层MDT

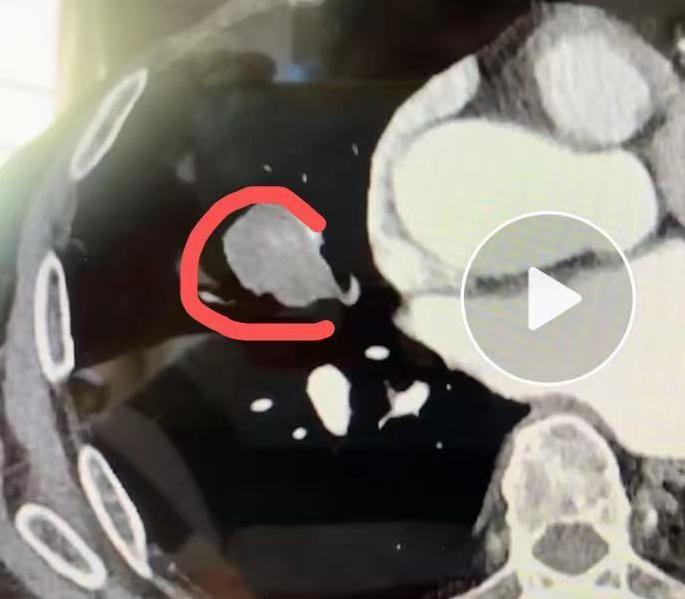

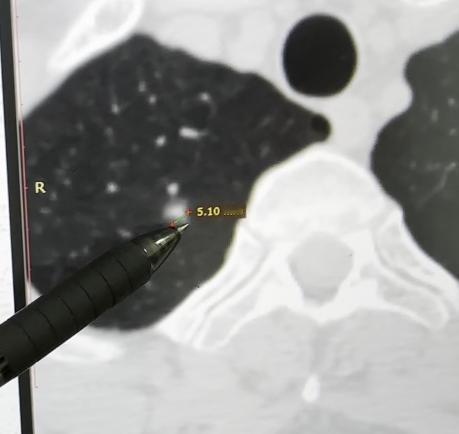

门诊MDT专注于早期肺结节的鉴别诊断,通过多学科快速会诊,有效减少不必要的手术,避免过度治疗。

很多人体检发现肺结节后,总担心是癌症想赶紧手术。门诊MDT专门针对早期肺结节,由胸外科医生牵头,呼吸科、影像科等专家一起快速会诊,每例患者只用5~20分钟就能明确判断。

这样一来,20%~30%的不必要手术可有效减少,避免患者多花钱、白挨刀。

住院层MDT

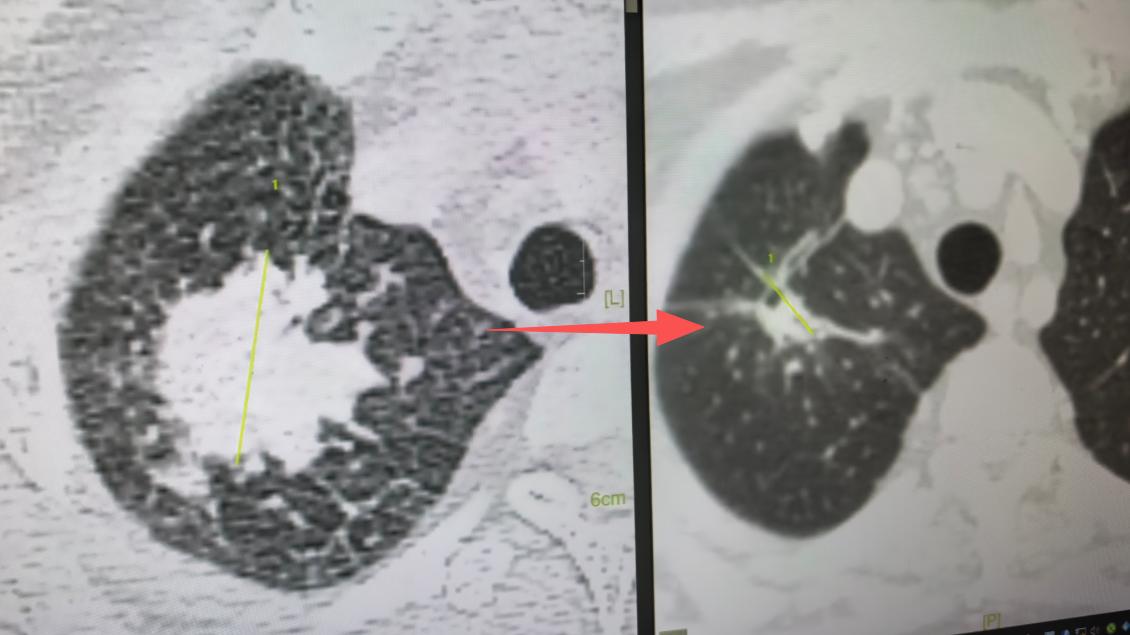

住院层MDT覆盖所有新确诊患者,通过多学科轮值主持,在1—6分钟内即可完成标准化决策,显著提升诊疗效率。

对于已经确诊肺癌的患者,住院后会进入第二层MDT,由不同科室专家轮流牵头,针对每一位新确诊患者,1~6分钟制订出符合国际指南的治疗方案,患者当天就能拿到结果。不用再跑多个科室问意见,也不用等很久才知道怎么治,平均住院时间缩短了,治疗成本也降低了。

更贴心的是,该医院还通过“iMDT”远程会诊平台,将标准化诊疗方案赋能至基层医院,减少了不必要的患者上转,从而在区域层面优化了医疗资源的分布与利用。

比如县里的患者看病不用再往省城跑,当地医生可以通过远程MDT获得专家指导,在家门口接受规范治疗,大大减少了来回折腾的麻烦。

质控“补短板”让基层治疗也“不差事”

质控“补短板”让基层治疗也“不差事” 规范的肺癌诊疗质控体系能帮助医生为不同情况的患者制订标准化的治疗路径,确保其在最佳实践框架下接受个体化治疗。

为推进这一目标,王启鸣教授团队对河南省194家二级以上的医疗机构收治肺癌患者的科室负责人开展了问卷调研,深入剖析了本地区肺癌诊疗的现实图景,为后续质控工作提供了关键依据。

调研显示,省内基层医院在肺癌诊疗能力的建设上存在提升空间,主要体现在相关科室与检测设备配置有待完善、治疗前基因检测的覆盖率与应用深度有待提升、治疗方案选择的规范性有待加强,以及治疗后不良反应监测与疗效评估体系尚不完善等方面。这些领域亟待通过系统的规范化培训与多学科协作加以支持和改进。

针对这些问题,作为省级肿瘤性疾病医疗质量控制中心,河南省肿瘤医院积极推动多项举措落地。一方面,组织编写《全省肺癌诊疗质量控制标准和技术规范》口袋书,以国内外权威指南为基础,结合临床实践与医保政策,为基层医生提供简洁实用的诊疗参考。

另一方面,持续多年开展“肺癌诊疗质控培训班”,对县级医院中青年骨干进行集中培训,规范肺癌诊断治疗路径、更新肺癌领域新进展、分享解决肺癌治疗难题的临床经验。

借助“iMDT”远程平台开展实时指导,促进优质资源下沉。多年来,王启鸣教授团队始终致力于缩小地区间、机构间的诊疗差距,通过规范化、标准化、同质化的路径推动全省肺癌诊疗水平提升,使更多患者受益于优质医疗资源。

“MDT解决的是‘怎么治’的问题,质控关注的是‘治得怎么样’和‘如何治得更好’。”王启鸣教授指出,河南模式将MDT作为标准化诊疗的引擎,辅以质控体系作为监督与优化抓手,形成“执行—评估—反馈—提升”的闭环管理。

国际舞台上的中国方案 河南经验让更多地区“抄作业”

国际舞台上的中国方案 河南经验让更多地区“抄作业” 此次WCLC上的双壁报展示,向国际学界完整呈现了一个患者多、诊疗负担重的地区如何通过结构化的MDT组织与系统化的质控管理,实现诊疗质量的可控、可持续提升。

不少国际专家评价这套“河南模式”:“特别适合患者多、资源不均的地区,是可复制的好例子。”毕竟全球有不少地方面临肺癌诊疗负担重的问题,而河南通过结构化的MDT和系统的质控,既保证了治疗质量,又控制了成本,给其他国家和地区提供了参考。

未来,河南省肿瘤医院将继续深化双层次MDT与质控体系的融合,扩大病种覆盖,强化区域协同,致力于将“河南经验”转化为可推广、可适配的“中国标准”,为全球肺癌防治事业注入更多中原智慧。