数字时代言论自由的棱镜:从“馆长”事件看网络空间的理性重构 当“斩首言论”的碎片在网络空间横冲直撞,我们看到的不仅是台湾

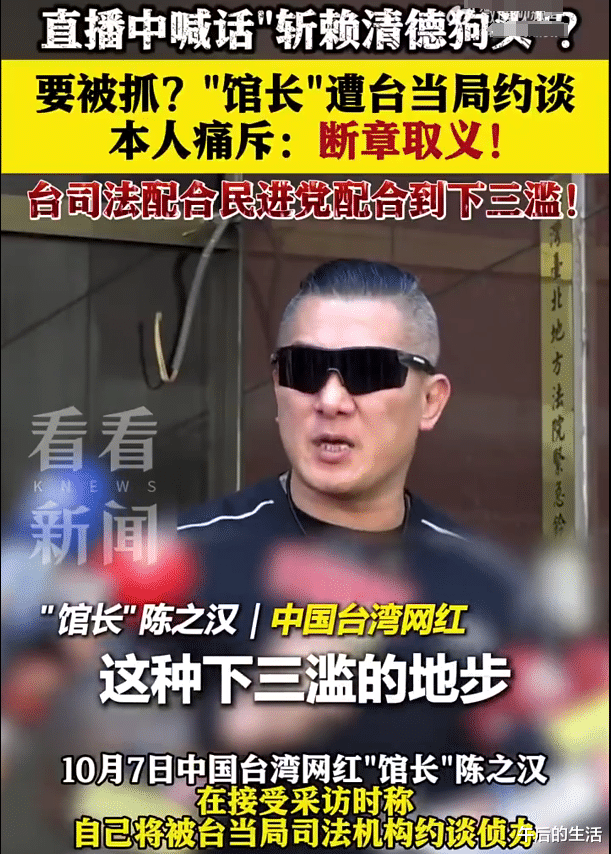

数字时代言论自由的棱镜:从“馆长”事件看网络空间的理性重构 当“斩首言论”的碎片在网络空间横冲直撞,我们看到的不仅是台湾网红“馆长”陈之汉的个人命运,更是数字时代言论自由面临的结构性挑战。这场风波如同棱镜,折射出三个维度的深层矛盾,值得我们以更冷静的视角拆解。

情绪经济的狂欢与代价 “馆长”的激烈言论之所以能引发巨浪,本质上是网络情绪经济的产物。在流量至上的算法逻辑下,极端言论天然具有更高的传播势能。他的粉丝群体中,许多人的支持并非出于政治认同,而是对“反体制叙事”的情绪共鸣。这种“情绪代偿”现象在两岸年轻群体中普遍存在——当现实渠道难以承载政治表达时,网络便成为情绪宣泄的出口。但情绪经济的狂欢背后,是理性对话空间的压缩。正如“馆长”事后所言,原话被截取传播,完整语境被消解,这正是情绪经济对理性表达的异化。

法律边界的模糊地带 赖清德办公室“依法处理”的表态与“馆长”质疑“无言论自由”的悲情叙事,构成了法律理性与情感宣泄的拉锯战。这里存在一个关键问题:在数字时代,如何界定“煽动性言论”的边界?台湾司法机关的“预防性侦查”姿态,是否会陷入“寒蝉效应”的泥潭?对比美国“布兰登伯格案”确立的“即刻非法行动”标准,台湾的司法裁量更显模糊。这种模糊性不仅考验法治水平,更可能成为压制合理批评的借口。

信息茧房的破局之困 更深层的矛盾在于,数字原住民正在信息茧房中失去理性对话的能力。当“馆长”的粉丝与反对者在网络空间对峙时,双方往往困在各自的信息茧房中,难以理解对方的语境。这种“回声室效应”加剧了社会撕裂,使理性对话成为奢侈。破局的关键,在于构建多元包容的公共对话空间——不是简单放开所有言论,而是建立基于事实核查的理性讨论机制。

站在数字时代的十字路口,我们需要的不是“非黑即白”的立场之争,而是“在限制中寻找自由”的智慧。当“馆长”事件逐渐淡出热搜,我们更应思考:如何让网络空间成为理性对话的试验田?如何让法律成为守护自由的盾牌,而非压制异议的利剑?

此刻,不妨问自己:在信息碎片化的今天,你是否也曾因断章取义的言论陷入误解?你认为构建健康的网络言论生态,最需要的要素是什么?欢迎在评论区留下你的思考,让我们在理性对话中,共同描绘数字时代的言论自由图景。毕竟,真正的言论自由,从不是“想说什么就说什么”,而是“敢说真话,也愿听真话”的勇气与智慧。

评论列表