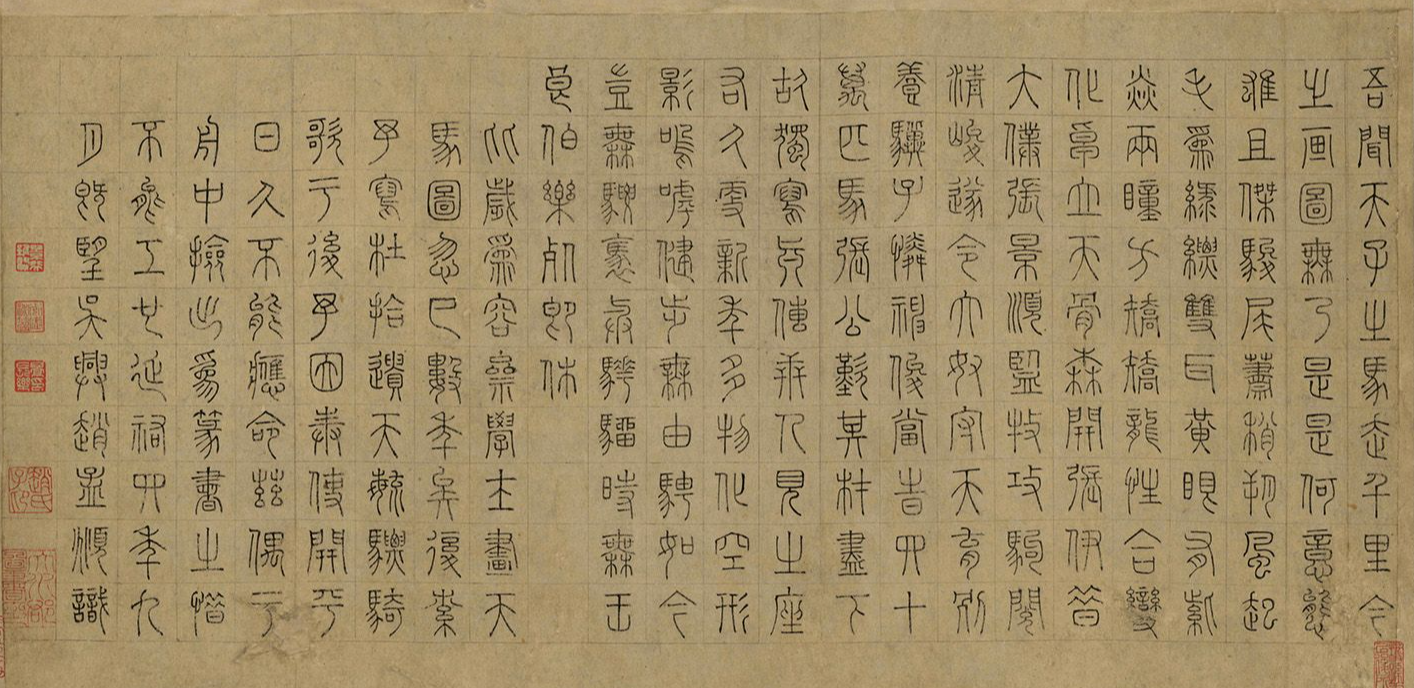

哎,您有没有过这样的经历——刷手机时看到一幅古代书法,猛地一下就被镇住了?那线条,那结构,说不清哪里好,可就是挪不开眼。我今天要跟您聊的赵孟頫篆书《天育骠骑歌》,就是这么一件宝贝。

很多人可能更熟悉赵孟頫的行书、楷书,觉得那叫一个流丽秀美。可当您看到他的篆书,尤其是《天育骠骑歌》时,感觉会完全不同。它不像行草书那样“动感十足”,乍看之下,甚至有点“安静”。但您要是肯花几分钟,凑近了细细品,就会发现这种“静”里面,藏着惊人的力量和气度。这不是呆板的安静,而是一种充满自信的、从容不迫的稳定感。今天,咱们就抛开那些复杂的历史故事,单刀直入,就聊聊这幅字到底“好”在哪,咱们学书法的人,又能从里面“偷”到什么真本事。

要说这幅篆书给人的第一印象,绝对是那扎实到极点的线条质感。您可别小看这一根根线条,篆书的生命力和高级感,大半都藏在这里头。赵孟頫用的,是纯正无比的“玉箸篆”笔法。“玉箸”就是玉做的筷子,想象一下,一根温润、圆浑、饱满又挺直的玉筷子——这就是他笔下线条追求的效果。这种线条,它不是扁平的,而是有立体感的,像一根细小的圆棍子粘在纸上。怎么写出来的?秘诀就在于“中锋行笔”。笔尖要始终走在笔画的正中间,用均匀的、不急不躁的力量把墨“绞”着送到纸面上。您自己可以试试,但凡笔锋有一点点偏侧,或者行笔速度忽快忽慢,线条立马就显得扁、薄、浮滑,绝不会有这种沉甸甸的、入纸三分的厚重感。看《天育骠骑歌》里的长线条,比如“天”、“骑”这些字里那些长长的横和竖,感觉不是用毛笔“扫”过去的,而是用刀在金石上“刻”进去的,这就是功夫。

光有好的线条,如果结构安排得不好,那就像把一堆上好的木料胡乱堆在一起,成不了栋梁。赵孟頫的厉害之处,就在于他把这些完美的线条,组装成了一个无比和谐、稳重的“家”。这幅字的结构,整体上给人的感觉是“匀称”、“端庄”。每个字都站得稳稳当当,不歪不斜。但您要以为这只是简单的平均分配,那就错了。它的匀称,是一种动态的平衡。比如,他会把某些笔画有意识地进行“排叠”,让几个平行笔画之间的间距保持一种精妙的均等,这带来了强烈的秩序感和装饰性。但同时,他又在字内部的空间分割上做足了文章,让字内的留白部分(我们叫“布白”)和黑色的线条部分形成一种默契,黑白相互映衬,谁也离不开谁。这种结构能力,体现的是书家对空间分割那种近乎本能的敏感和掌控力。它不张扬,但极度自信。

如果说线条是血肉,结构是骨架,那章法就是整幅字的气脉和神情。《天育骠骑歌》的章法布局,可以说是“静水流深”的典范。您看整幅作品,字与字之间、行与行之间,距离都保持得相当一致,通篇下来,是一种庄重肃穆的基调。它不像行草书那样,靠字的大小错落、行的左右摇摆来制造节奏感。它的节奏,是内在的、含蓄的。这种整齐划一的布局,其实最难写。因为只要有一个字的结构稍微松懈,或者一个笔画的质量稍有下滑,在整个严谨的格局里就会显得特别扎眼,像一群训练有素的士兵里混进了一个懒散的家伙。赵孟頫能做到通篇气息纯净、高度统一,恰恰证明了他技法上的稳定和精熟。这种章法,初看可能觉得“平”,但越看越能品出那种宏大的、庙堂般的气象。

聊了这么多欣赏的门道,最后咱们得来点实在的:如果咱们想学,该怎么入手呢?我的建议是,先别急着动笔去临摹全篇。面对这样的经典,直接上手模仿很容易不得要领。第一步,应该是“读帖”。把字帖放大,仔细去看,去分析我们前面聊的那些:看他的线条是怎么起笔、怎么收笔的,看他的结构是怎么安排疏密的,看他的章法是怎么营造气氛的。看得多了,心里有了印象,手上才有追求的目标。第二步,可以尝试“摹写”。用透明的纸蒙在上面,或者用浅色的电子屏幕垫着,仔仔细细地跟着描画。这个过程不是为了“写像”,而是为了用身体去感受他运笔的路径和节奏,体会那种“中锋”的感觉。等有了一定手感,再开始对临。而且,一开始不必求多,一天能扎扎实实地写好三五个字,吃透它们的笔法和结构,远比抄书一样写一大篇更有收获。

评论列表