标签: 弹道导弹

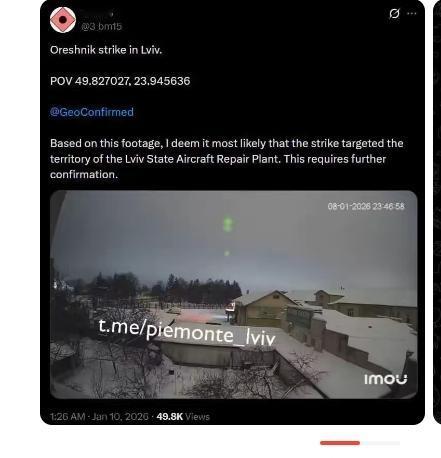

情况失控了!榛树导弹击中利沃夫仅数小时,英法德三国领导人火速连线,他们终于明白:

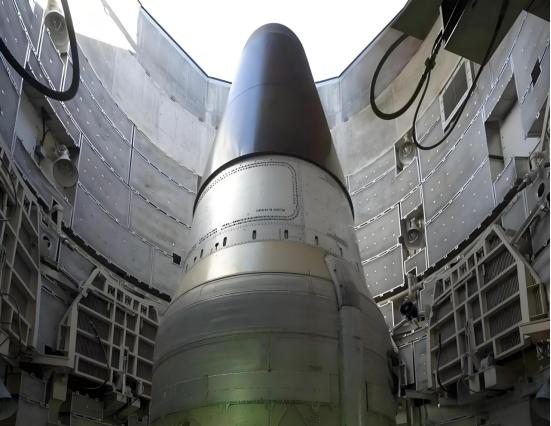

情况失控了!榛树导弹击中利沃夫仅数小时,英法德三国领导人火速连线,他们终于明白:俄军打的不是战场,而是他们自己。俄军“榛树”高超音速导弹一击中利沃夫,英法德三国领导人就火速连线,这反应速度简直没谁了,直到这时他们才幡然醒悟,俄军炸的根本不是乌克兰的战场,而是冲着他们这几个援乌主力来的,这事儿彻底失控了!要知道,这款导弹是俄罗斯研制的新型高超音速中程弹道导弹,速度能达到10马赫,也就是每秒差不多3公里,从发射到击中目标最多只要15分钟,北约部署的“爱国者”“萨德”等防空系统根本拦不住。更关键的是它的射程覆盖范围极广,1000到5500公里的距离,意味着从俄罗斯或者白俄罗斯发射,整个欧洲都在它的打击圈里,伦敦、巴黎、柏林这些欧洲核心城市全都跑不掉。而且这款导弹还能携带90万吨TNT当量的核弹头,威力十足,普京之前就明确说过,目前还没有能拦截这种导弹的武器。俄军选在利沃夫动手,更是藏着明确的针对性,绝非随机打击。利沃夫不是普通的乌克兰城市,它离波兰边境只有70公里,是北约向乌克兰输送军援的核心枢纽,西方援助的武器装备、物资补给,大多要经过这里才能送到乌军手中。除此之外,这里还是西方领导人频繁到访刷存在感的地方,算是欧洲与乌克兰勾连的“前沿阵地”。俄军偏挑这个敏感地点动手,明摆着就是在欧洲家门口展示肌肉,意思很明确:你们给乌克兰运的武器、喊的援乌口号,我一枚导弹就能打断。更有威慑力的是,这次俄军发射的榛树导弹并没有装战斗部,就凭着高速动能穿透就瘫痪了目标设施,这更像是一次“功能演示”——要是真带了弹头,整个利沃夫的能源系统都得被炸烂。而俄军这次击中的目标,更是直接戳中了欧洲的命门。利沃夫的Bilche-Volytsko-Uherske储气库是欧洲最大的地下储气库之一,里面储存着170亿立方米天然气,占乌克兰全国天然气储备的一半,还连接着欧洲35%的天然气供应。也就是说,这个储气库不只是乌克兰的能源中枢,更是欧洲能源供应链上的关键节点。导弹击中后,储气库严重损毁,天然气大量泄漏,周边120万居民的取暖立刻成了问题。对欧洲来说,后果更严重,本来欧洲的天然气库存就很紧张,袭击发生后,天然气期货价格直接暴涨了20%以上,能源危机一下子就加剧了。欧洲的能源困境早就存在,这些年一直依赖外部能源供应,而这个利沃夫储气库就是欧洲冬季取暖的重要保障之一。现在这个关键设施被瘫痪,德国作为欧洲能源中枢,工业产出首当其冲受到影响,化工和钢铁厂不得不减产,工人失业的风险直线上升。法国和英国也得紧急从其他来源抢购天然气,居民的电费、燃气费账单跟着水涨船高。之前欧洲民众就因为能源价格上涨、生活成本增加有过不少抗议,这次储气库被袭,更是让民生压力陡增,英法德领导人很清楚,要是能源危机进一步加剧,国内的民怨会彻底爆发,到时候政权稳定都会受影响。更让欧洲政客后怕的是,这次打击差点波及到西方官员。当时捷克外长彼得·马钦卡正坐火车从波兰前往基辅,刚在车厢坐下没多久,就赶上了导弹袭击,他所在的位置离利沃夫还不到一小时车程。虽然最后没出事,但这种“差点被卷入战火”的经历,比十次外交声明都管用。作为对乌支持最坚决的欧盟国家代表,他比谁都清楚,这不是偶然巧合,而是俄军故意让欧洲政客感受战火的温度。这件事也让其他欧洲国家更清楚地认识到,战火离自己有多近,之前那种“隔岸观火”的心态彻底绷不住了。其实俄军这次行动早有预兆,算是对之前普京官邸遭无人机袭击的回击。几天前,有无人机袭击了普京官邸,俄方一口咬定是乌克兰所为,虽然乌方坚决否认,但俄军正好借这个由头动真格。不过俄军没有马上动手,而是等了几天才发起打击,这也说明这次行动是经过周密策划的,目的就是要精准威慑欧洲。俄军的算盘打得很明白,打乌克兰是做给欧洲看的,打利沃夫就是逼着欧洲认账——你们越是给乌克兰输血,我就越往你们家门口递刀子,让你们付出实实在在的代价。

🌞导弹刚竖起来,还没等点火,几万公里外的屏幕上,可能一个红点就亮了。“目标

🌞导弹刚竖起来,还没等点火,几万公里外的屏幕上,可能一个红点就亮了。“目标已锁定。”你以为这是电影?不,这是戴旭大校在发愁的事。可能有人觉得这是危言耸听,一颗悬浮在太空的卫星,真能把地面的动静看得这么清楚?答案是不仅能看清,还能提前预判。这里说的“天眼”,就是天基预警卫星。(信息来源:中国军网——太空制高点“高”在哪里)天基预警卫星,早就成了改写现代战争规则的关键角色。它一出现,传统军事行动的隐蔽性就彻底没了,也给各国的国家安全敲响了警钟。不少人觉得这是危言耸听,但只要搞懂天基预警卫星的技术实力和实战表现,就知道戴旭的担忧一点都不多余。戴旭嘴里说的“超灵敏热感侦探”,核心就是天基预警卫星的红外探测本事,这也是它和普通侦察卫星最不一样的地方。普通侦察卫星遇到坏天气、复杂地形容易“看不清”,但天基预警卫星装的红外传感器,能精准捕捉到军事装备散发出的微弱热信号,哪怕导弹发动机只是有预热痕迹,都逃不过它的眼。就说美国的天基红外系统(SBIRS),这可是美军当成头等大事的太空项目,装了双波段制冷红外传感器,能同时抓住2.7微米和4.3微米的红外信号,还配了3.23微米的“红外直达地面”探测器。导弹一点火,它立马就能锁定目标,再用窄视场凝视传感器紧紧跟着,短短几秒内就能算出导弹的关机点、落点轨迹,生成预警报告传到战区终端。这本事让天基预警卫星成了真正的“战场先知”,也难怪戴旭会感慨,现代战争的隐蔽性,在太空天眼面前彻底站不住脚了。戴旭能敏锐察觉到这种威胁,全靠他几十年扎在军事战略研究里的积累。作为国防大学战略研究所原副所长,他一直盯着空天安全和国际军事博弈这块,多次聊过太空力量对现代战争的改变。他亲身经历过海湾战争这类国际军事事件的冲击,亲眼见过天基预警卫星在实战里的威力。美军当年就是靠国防支援计划(DSP)卫星的红外数据,再配合信号情报卫星,锁定了伊拉克“飞毛腿”导弹的发射点,引导战术飞机去猎杀。那时候的DSP卫星性能还不算强,得等导弹升到10公里以上才能探测到,但这已经让戴旭意识到,太空预警能力以后会是大国博弈的核心筹码。现在美军的SBIRS系统性能早就上了一个大台阶,定位精度比1公里还准,预警信息传下来不到1分钟。2020年伊朗袭击伊拉克美军基地时,就是SBIRS卫星及时发了预警,才让美军少受了损失。这样的实战案例,更让他笃定空天防御这事刻不容缓。天基预警卫星能这么受重视,背后是全球空天领域的战略博弈越演越烈。现在太空早就成了新的战场,美军明明白白说“制天权决定战争输赢”,俄罗斯也强调“拿到制天权才能赢未来战争”。目前美国已部署了6颗SBIRS静止轨道卫星、4颗装了红外传感器的信号情报卫星,凑成了覆盖全球的天基预警网络。他们甚至在2025年为了应对中东局势,特意把一颗SBIRS卫星向西挪了15度,定在更靠近伊朗的空域,专门盯着弹道导弹的动静。这种针对性的部署让戴旭特别警惕,他在公开演讲里多次提过,美国正在织一张“Q形绞索”对华战略围堵,而天基预警卫星就是这张网的关键节点。毕竟,要是对手能在太空实时盯着我们的军事动向,我们的战略威慑力可就被大幅削弱了。对于天基预警卫星的威胁,军事圈里有不同看法,但大多都认同空天防御刻不容缓。空天竞争已到白热化阶段,谁能掌握更先进的天基预警和防御技术,谁就能在未来的战略博弈里占上风。戴旭的这份担忧,藏着的是对国家空天安全的深切牵挂。他在公开场合多次呼吁,中国得树立“蓝色国防观”,打造能“在八千里外拦截战争”的新型军队,靠构建自己的空天防御体系,来应对天基预警卫星带来的威胁。其实我国早就重视空天安全建设了,一直在推进天基信息系统发展,靠卫星组网提升监测和预警能力,给国防安全架起了一道太空屏障。但戴旭提醒大家,可不能有半点松懈,空天领域的技术竞争,从来就没有终点。美军的天基预警系统还在一个劲升级。往大了看,戴旭的警示不只是说给军事领域听的,更是对全社会的呼吁:我们得正视空天安全的重要性,增强全民国防意识,支持国家空天防御体系建设。毕竟现在太空里“天眼”密布,空天安全早就不是遥远的军事话题,而是和每个国家的生存发展紧紧绑在一起的。他这份担忧,会变成推动我国空天安全建设的动力,让我们在守护国家主权和安全的路上,走得更稳、更远。

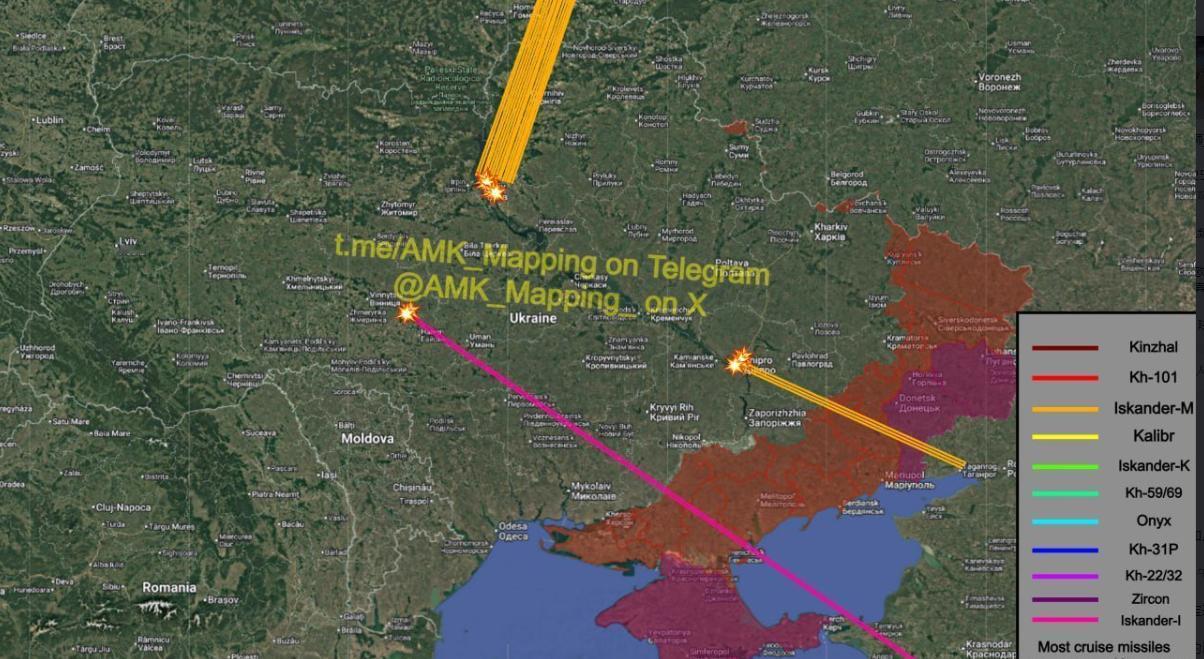

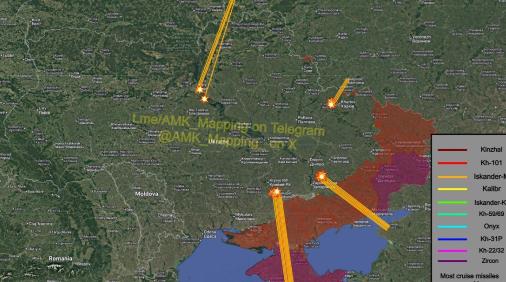

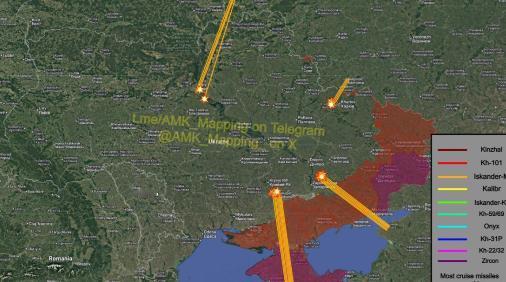

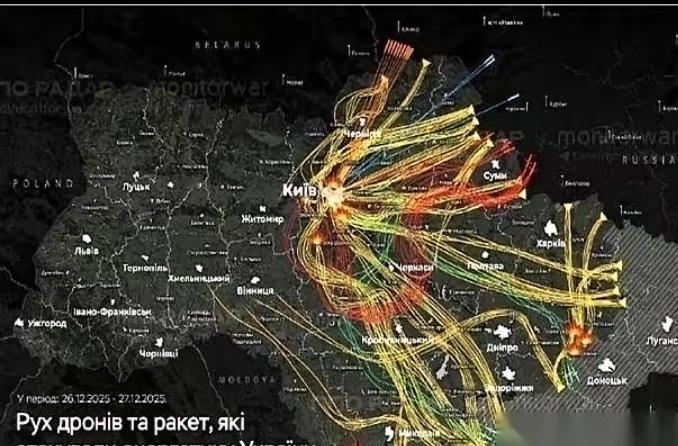

泽连斯基政权明显这一次被普京打痛了,俄罗斯对乌克兰全境进行打击之后,基辅已经开始

泽连斯基政权明显这一次被普京打痛了,俄罗斯对乌克兰全境进行打击之后,基辅已经开始要求国际社会必须做出回应。前面莫斯科已经宣布,为反击乌军2025年12月28日深夜至29日凌晨动用91架无人机袭击俄总统官邸的行为,俄军于2026年1月9日凌晨发射“榛树”弹道导弹,精准打击了乌克兰的能源设施和军事目标,包括无人机生产工厂和战略天然气储存库。此次打击的威力远超以往,“榛树”导弹作为俄军新型装备,最大射程达5500公里,17分钟就能抵达北约总部,10马赫的速度让乌军反导系统完全无力拦截。被击中的利沃夫地下储气库,储气量占乌全国总量的50%以上,加上基辅州32万用户停电、20栋住宅受损的现状,乌克兰的能源供应和民生保障已濒临崩溃。俄方选择此时亮出这款核常兼备的大杀器,本质上是对乌方挑衅的强力反制,更是对西方持续军援的警告。基辅方面紧急行动,外长瑟比加宣布将推动安理会召开紧急会议,还计划联动北约和欧盟框架施压。但现实是,欧盟虽批准2026至2027年向乌提供900亿欧元贷款,却迟迟未能就动用俄冻结资产达成一致,美国主导的和平谈判也仅停留在电话会议层面。双方新年致辞早已透露分歧:普京强调团结胜利,泽连斯基拒绝“软弱和平”,而匈牙利总理欧尔班直言2026年是“抉择之年”。这场冲突的核心已不是局部攻防,而是俄与西方的安全架构博弈。俄军此次打击用36枚导弹和242架无人机形成饱和攻势,仅基辅就有4人死亡,既展现了“榛树”导弹击穿4层加固结构的威力,也让乌方明白单纯依赖外援难以为继。国际社会的回应终将分化,毕竟没有哪个国家愿意为他国冲突持续消耗自身实力,这场冲突的最终走向,终究要看各方能否在领土与安全议题上找到妥协空间。斯连斯基泽连斯基征兵令泽连斯基遇袭

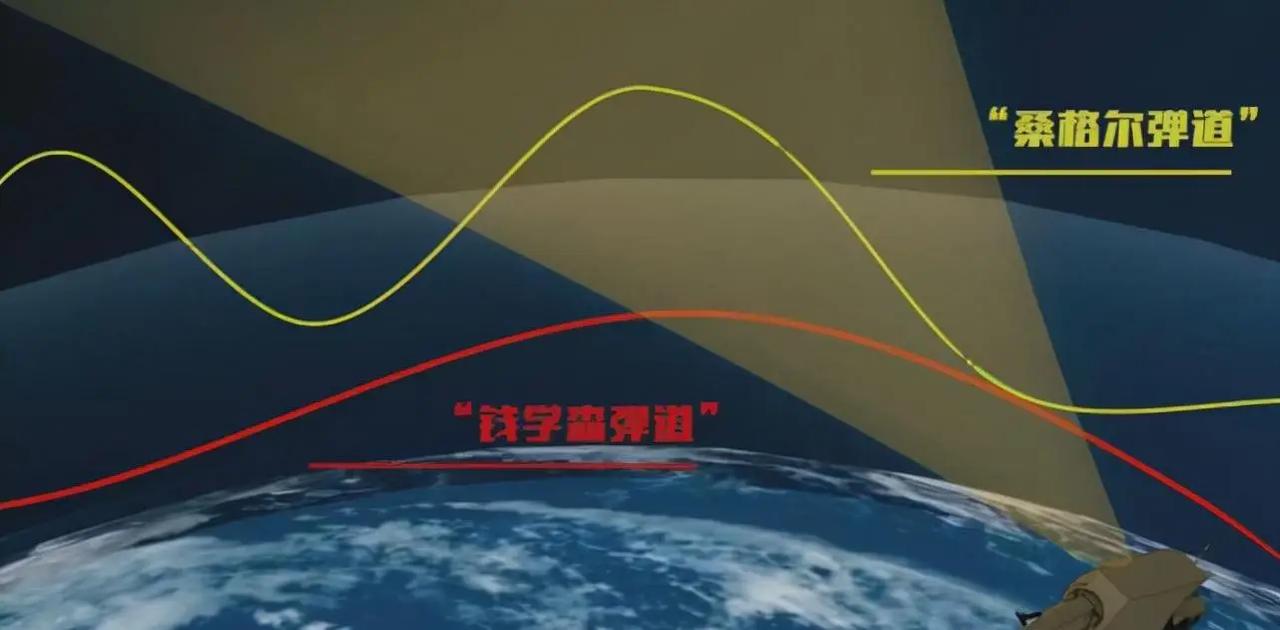

钱学森弹道为何只有中国能掌握?别觉得钱学森弹道原理公开了,就谁都能照猫画虎搞

钱学森弹道为何只有中国能掌握?别觉得钱学森弹道原理公开了,就谁都能照猫画虎搞出来。这玩意儿看着简单,实则是对一个国家工业实力、科研底蕴和战略定力的综合大考,不是光懂理论就能拿捏的。现在全球也就中国真正把它用在实装武器上,别的国家不是不想试,是真没那个本事啃下这块硬骨头。先把话说明白,钱学森弹道核心就是“助推-滑翔”结合,导弹先靠火箭助推到大气层边缘,再关掉发动机借着大气冲击波滑翔,轨迹能变来变去,敌方反导系统根本没法预判。原理听着不复杂,但要落地,第一步就卡倒一堆国家——乘波体弹头的设计。这弹头不是随便整个尖的就行,得精准贴合大气层气流规律,既能被稀薄大气托住滑翔,又能承受高超音速飞行的压力,差一毫米都可能飞着飞着就失控。要设计出合格的乘波体弹头,必须有大型激波风洞做支撑,能模拟高超音速飞行时的真实环境,收集海量数据才能优化造型。咱中国有中科院力学所的JF-12激波风洞,这是全球唯一能复现高超声速飞行条件的设备,总长265米,能模拟5到9倍音速、25到50公里高度的飞行状态,实验时间还能达到120毫秒以上,足够精准捕捉弹头受力和气流变化数据。别的国家要么没有这规格的风洞,要么实验时间太短,测不出关键数据,设计出来的弹头要么滑翔距离不够,要么姿态控制不住,试射十次有八次翻车。光有造型还不够,弹头得扛住极端高温,导弹以几倍音速滑翔时,弹头表面温度能飙到上千摄氏度,普通材料早熔化变形了。以前很多国家就卡在这一步,材料不过关,再好的设计也白搭,咱国家2025年就攻克了第三代碳化硅纤维技术,耐温能达到1800℃,高温下强度还能保留80%以上,微观结构稳定,能稳稳扛住高超音速飞行的极端环境。更关键的是,咱建成了年产20吨的生产线,能批量供应,成本也控制得下来,不像有些国家,要么材料耐温不够,要么没法量产,只能搞小范围实验,根本没法装到实弹上。动力系统也是个绕不开的坎,钱学森弹道需要火箭助推器把弹头精准送到预定高度和速度,助推器的推力、稳定性直接决定后续滑翔效果。咱从东风一号开始,几十年深耕导弹动力技术,现在的火箭发动机推力足、稳定性高,能精准控制助推阶段的各项参数。别的国家要么助推器推力不够,送不到预定高度;要么控制精度差,弹头分离后姿态偏差太大,根本没法进入滑翔轨迹。美国之前折腾的AGM-183A导弹,就是典型的动力和控制没协调好,多次试射失败,2024年都叫停了,2026年又捡起来拨款,说白了就是核心技术没突破,只能凑数填补空白。还有个重要原因,就是国家战略投入和工业体系支撑,钱学森弹道不是单一技术,得靠航天、材料、机械、电子等多个领域协同发力,缺一个环节都不行。咱国家从建国初期就把导弹技术当作国防重中之重,1956年就成立了国防部五院,钱学森先生亲自牵头,后来又通过863计划持续加大投入,高校和科研机构联动攻关,培养了一代代专业人才,建成了完整的工业链,从设计、实验到生产、列装,全流程自主可控。反观其他国家,要么是战略定力不够,一会儿搞这个项目一会儿砍那个,资金和人力投入断断续续;要么是工业体系不完整,关键部件依赖进口,被别人卡脖子。俄罗斯的匕首导弹看着像高超音速武器,实则只是弹道导弹改进,没真正实现滑翔变轨;欧洲各国联合研发,却因为技术标准不一、经费分摊不均,进度慢得离谱;日本投入重金研发,至今还停留在实验室阶段,连像样的试射成果都没有。他们不是不想突破,是没有像中国这样集中力量办大事的体制优势,也没有完整的工业体系托底,零散的技术突破根本没法整合起来形成战斗力。有人说这是因为中国有钱学森先生奠基,这话有道理,但更关键的是后辈的坚持和投入。西方早年对我们搞技术封锁,逼着我们只能自力更生,每一项技术都靠自己一点点啃下来,反而练就了全产业链自主可控的硬本事。现在钱学森弹道已经用在东风系列导弹上,靠着滑翔变轨能力,敌方反导系统根本拦不住,这就是实打实的硬实力。说到底,钱学森弹道不是谁想掌握就能掌握的,它是国家综合国力、工业水平和科研底蕴的集中体现。原理公开只是入门券,要真正落地应用,得有顶尖的实验设备、过硬的材料技术、稳定的动力系统,还要有长期的战略投入和完整的工业体系支撑。别的国家缺的不是原理,缺的是把原理变成现实的全套能力,这也是为啥只有中国能把钱学森弹道玩得转的核心原因。

一声巨响,弹道导弹命中目标!很显然是声援委内瑞拉今天是2026年1月5日星期

一声巨响,弹道导弹命中目标!很显然是声援委内瑞拉今天是2026年1月5日星期一,就在委内瑞拉局势扑朔迷离之际,半岛传来一声巨响。综合朝中社等媒体1月5日报道,1月4日,朝鲜人民军进行了高超音速弹道导弹发射训练,导弹从平壤市力浦区往东北方向发射后,准确命中了设定在朝鲜东部海域1000公里之外的目标。朝鲜半岛传来的这声巨响,绝非孤立的军事训练那么简单,结合当下委内瑞拉扑朔迷离的局势和朝方此前的公开声明来看,这波高超音速弹道导弹试射显然是对委内瑞拉的精准声援,每一个细节都在向外界传递着明确的战略信号。要理解这一点,首先得看清朝委两国长期以来的战略契合点,这可不是临时起意的呼应,而是基于共同处境和长期协作的必然选择。早在2019年,委内瑞拉就在朝鲜设立了驻朝大使馆,这是两国1974年建交以来的首次,而此前朝鲜已经在委内瑞拉首都加拉加斯设立了使馆,这种互设使馆的动作本身就是对美国针对两国实施孤立封锁政策的公开回击。更不用说在2019年委内瑞拉反对派宣称“临时总统”时,朝鲜就第一时间发声支持合法的马杜罗政府,双方还签署过多个合作谅解备忘录,在经济和文化领域有着持续的互动。当美国把制裁大棒同时挥向两个国家,把朝鲜列为“流氓国家”实施长期经济封锁,又对委内瑞拉发动打击行动侵犯其主权时,有着相似遭遇的朝鲜自然不会坐视不管,这次导弹试射就是用最直接的军事威慑语言,向美国传递“别在委内瑞拉为所欲为”的信号。再看这次导弹试射的具体参数,更能明白其中的威慑分量,也让声援显得更有底气。根据朝中社报道,此次导弹从平壤市力浦区发射,精准命中了朝鲜东部海域1000公里外的目标,而熟悉朝鲜导弹体系的人都知道,能完成这种射程和精度打击的,大概率是其成熟的“火星”系列高超音速导弹。从公开资料来看,朝鲜的“火星-16”系列高超音速导弹早已多次完成类似试射,2022年1月的试射中就曾精准命中1000公里外的靶标,其搭载的高超音速滑翔战斗部还能实现240公里的横向机动,这种机动能力意味着导弹可以有效规避拦截系统,让美国部署在亚太地区的反导网络很难发挥作用。更关键的是,此次试射的导弹采用了朝鲜成熟的“火箭助推+滑翔”技术路线,飞行速度可达10马赫以上,按照这个速度计算,1000公里的射程仅需6分钟就能抵达,这种快速打击能力正是在向美国展示其战略威慑的可靠性。要知道,朝鲜发展高超音速导弹是其“国防科学发展及武器系统开发五年计划”的核心任务,从2021年首次试射至今,已经形成了包括“火星-8”“火星-16”等多个型号的装备体系。此次选择在委内瑞拉局势紧张之际试射,就是要用这种经过反复验证的硬实力,为委内瑞拉站台,告诉美国任何针对委内瑞拉的军事冒险,都可能面临意想不到的战略牵制。从国际地缘政治的逻辑来看,朝鲜选择这个时间点试射导弹,更是精准拿捏了美国的战略软肋,让声援效果最大化。美国向来习惯在全球多地同时施压,一边在欧洲搅局,一边又在亚太部署军力,还不忘对委内瑞拉这样的拉美国家实施“长臂管辖”。而朝鲜的这次试射,恰好击中了美国“分身乏术”的痛点,要知道美国在亚太地区的军事部署本就需要兼顾朝鲜半岛和台海等多个方向,此次朝鲜展示高超音速打击能力,必然会迫使美国重新调配资源,分散其在委内瑞拉方向的注意力。这并非无的放矢,回顾历史就能发现,朝鲜向来擅长在关键国际节点通过军事行动传递信号,2022年1月哈萨克斯坦局势动荡时,朝鲜就曾试射高超音速导弹;美俄就乌克兰问题谈判陷入僵局时,朝鲜也通过导弹试射表达立场。这种“精准卡点”的操作,本质上就是通过战略牵制的方式,减轻委内瑞拉面临的军事压力。更值得一提的是,朝鲜此次试射前就已明确发表声明,强烈谴责美国在委内瑞拉的霸权行径,试射后又强调这是“维持并扩大强大可靠核威慑力的极其重要战略之举”,这种前后呼应的表态,把“声援委内瑞拉”的意图直接摆上台面,让国际社会清晰看到反对美国霸权的阵营立场。美国或许能凭借军事优势对委内瑞拉实施打压,但朝鲜的这次导弹试射却让其不得不考虑战略成本的问题。要知道,朝鲜的核威慑能力早已是公认的事实,其洲际弹道导弹射程足以覆盖美国本土,而此次试射的中远程高超音速导弹,则是其区域威慑能力的重要体现。当美国在委内瑞拉采取军事行动时,必须要掂量是否会引发连锁反应,是否会遭到朝鲜在其他战略方向的牵制。这种战略牵制带来的效果,远比单纯的外交表态更有力量,也让委内瑞拉在面对美国压力时多了一份底气。毕竟在国际舞台上,硬实力的背书永远是最直接的支撑,朝鲜用自己耗费大量资源打造的导弹体系,在关键时刻为同样遭受美国打压的委内瑞拉发声,这种行动本身就彰显了反霸权阵营的协作姿态。

美方专家表示,一旦美方向着中方开战,不管是核武器还是什么,中方都会应接不暇,如果

美方专家表示,一旦美方向着中方开战,不管是核武器还是什么,中方都会应接不暇,如果这件事情真的发生,谁也不知道最后到底谁会应接不暇。美方专家口中所谓中美开战中方必应接不暇的论调,更像是一场自导自演的舆论造势,看似强硬的表态背后,恰恰藏着对中美军事力量此消彼长的深层不安。这种不安并非空穴来风,而是被一系列真实的推演数据和军事动态反复佐证的现实困境,毕竟真要论及冲突的承受力,未必是谁先扛不住。中方始终坚守不主动打第一枪的原则,这不是软弱,而是对和平发展的珍视,更是对自身实力的底气所在,反观美方不断在西太平洋挑动事端,恰恰暴露了其想通过舆论压制掩盖实力焦虑的小心思。美国智库兰德公司2024年的台海冲突推演已经给出了明确信号,若冲突持续三个月,美军西太平洋舰队损失将超40%,这个数据绝非危言耸听,而是基于双方现有战力的理性测算,也从侧面戳破了美方所谓“实力悬殊”的谎言。要知道西太平洋舰队是美军介入亚太事务的核心力量,40%的损失意味着其在该区域的制海权将出现真空,航母战斗群的威慑力会大幅缩水,而这还仅仅是三个月的冲突代价,若冲突持续,美军的损失只会进一步扩大。美方之所以急于抛出这种舆论,本质上是因为近年来中美军事力量的天平正在悄然倾斜。就拿中方的区域拒止能力来说,东风21D反舰弹道导弹早已形成实战部署能力,这种导弹射程远且发射平台机动灵活,飞行速度达到高超音速,留给航母编队的预警时间极短,更关键的是其末端具备高速机动突防能力,美军现有防空系统根本无法有效拦截,一枚命中就足以让航母丧失战斗力,更别说中方通常会采用多枚多型号齐射的饱和攻击战术,这对美军航母来说简直是无解的存在。再看海军舰艇规模,2024年的数据显示,中方海军舰艇数量已经超过美军,达到360艘以上,其中不乏055型驱逐舰这样的先进装备,而美军虽然拥有11艘核动力航母,但这些航母分散部署在全球各地,真正能调动到西太平洋的数量有限,2024年赖清德出访期间,美军紧急调动4艘航母级舰艇改道亚太,却因分散部署无法形成有效合力,最终只能调整位置草草收场,这一幕足以说明美军在西太平洋的兵力部署已经捉襟见肘。美方的焦虑还体现在其对军事基地安全的担忧上,以往被视为安全屏障的第一岛链,如今早已被解放军轻松突破。2024年解放军针对赖清德出访开展的常态化巡航,出动了47架军机、12艘军舰和9艘海警船,整个区域舰艇总数接近90艘,通过海空联合行动模拟封控关键通道,实际上已经实现了对第一岛链的有效管控,这让美军不得不将驻冲绳的兵力向关岛转移,试图强化第二岛链的防御。为了打造关岛这个“堡垒支点”,美军计划花费100亿美元在16处关键地点部署导弹防御系统,预计2035年才能完成,即便如此,2024年落地的陆基“宙斯盾”系统也难以应对中方高超音速导弹的威胁。更有意思的是,美军试图通过空中力量打击中方工业设施来削弱战力,却忽略了中方工业体系早已实现分散化和数字化布局,从东部沿海向中西部转移形成多中心格局,半导体、钢铁等关键行业自主供应链国产化率超过70%,再加上中方防空网拦截率已达90%以上,美军所谓的空中打击策略根本无从下手。美方的舆论造势还掩盖了其自身的后勤和弹药短板,兰德公司2024年的报告就明确指出,美军介入台海事务可能面临弹药短缺的问题,不得不转向对大陆目标的远程打击,而这种打击不仅难以奏效,还会大幅增加核风险。要知道中方洲际导弹体系已经从固定发射升级为机动平台,精度达到米级,覆盖全球主要目标,战略威慑力足以让美方本土感受到压力。同时,中方外汇储备超3万亿美元,工业恢复能力极强,通过智能制造和备用生产线,即便遭受打击也能在数周内恢复生产,而美军的燃料和维护链条却极易受到干扰,中方海军蓝水能力提升后,完全可以对其补给线形成威胁。再看美方的盟友体系,虽然美国拉拢日韩、菲律宾等国搞联合演习,但这些国家各有顾虑,2024年美英澳三国的军事技术共享协议也难以在短期内形成战斗力,所谓的盟友协同更多是表面文章。反观中方,在维护台海稳定的过程中始终牢牢把握主导权,2024年开展的“联合利剑”系列军演和未公告的封锁训练,既展现了实力,又保持了克制,这种张弛有度的应对方式,更让美方摸不透套路,进一步加剧了其焦虑情绪。

美制裁伊朗与委内瑞拉个人和公司,打击无人机贸易与弹道导弹计划

美国30日对来自伊朗和委内瑞拉的10名个人及企业实施制裁,理由是涉嫌参与伊朗无人机贸易及弹道导弹计划。美国方面称,这些活动威胁到美国及其在中东的盟友安全。美国30日对来自伊朗和委内瑞拉的10名个人和公司实施制裁,理由是...

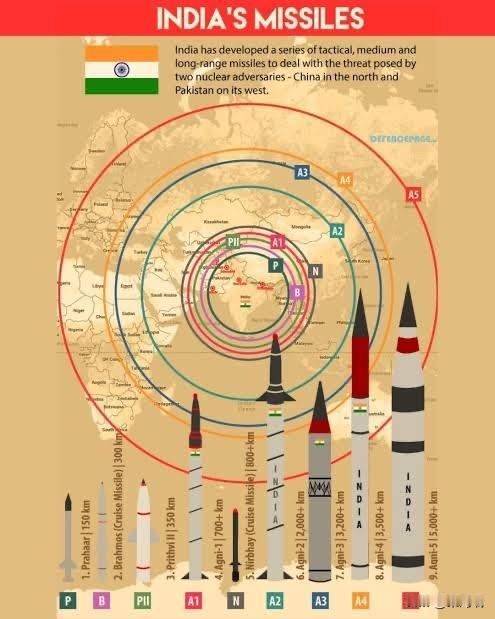

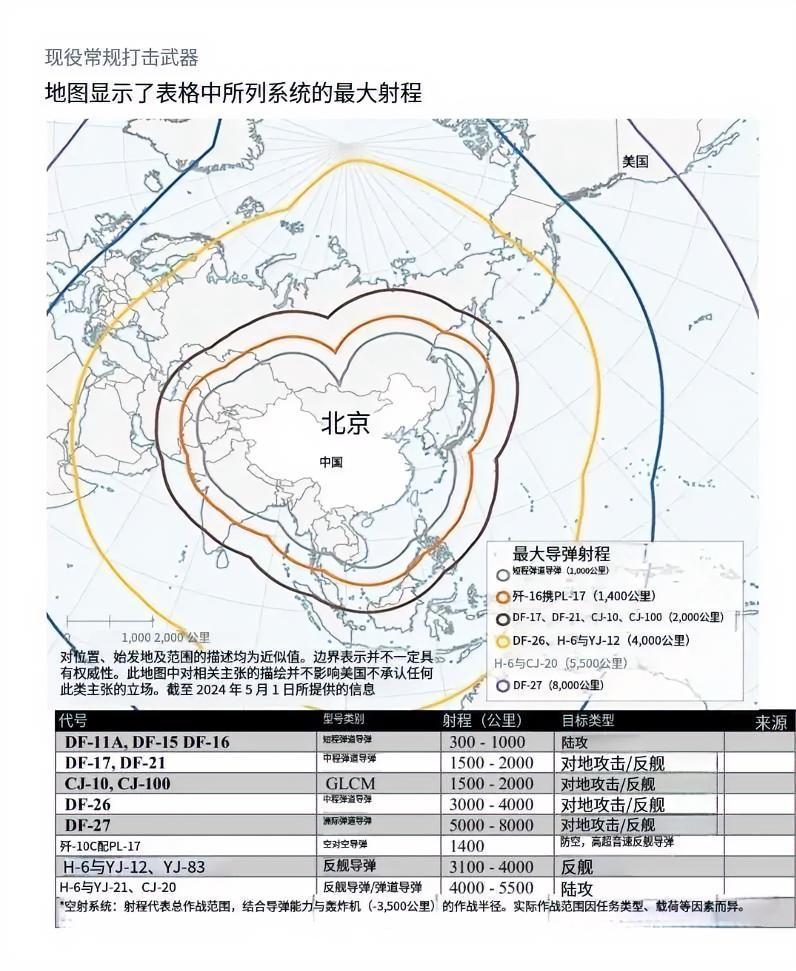

图中清晰的展示了中国各型导弹的最大射程,灰色线是4000公里,橙色线是10000

图中清晰的展示了中国各型导弹的最大射程,灰色线是4000公里,橙色线是10000公里,棕色线是11000公里,黄色线是12000公里,蓝色线是13000公里。以下信息均来自公开资料。4000公里射程档:东风-26绰号“关岛快递”,属于中远程弹道导弹,射程超过4000公里,打击能力是核常兼备的,可打击第二岛链内目标以及大型水面目标,具备机动发射的能力。10000公里射程档:东风-31基础型,这是第二代固体燃料洲际导弹,射程约8000-10000公里,可携带单枚核弹头,可以进行公路机动部署以提升生存能力。巨浪-2潜射导弹,配套094型战略核潜艇,射程约7400-10000公里,从水下发射,使我们具备了二次核打击的能力,是海基核力量的核心型号之一。11000公里射程档:东风-31A,这是东风-31的升级型号,射程提升至11000-11200公里,可携带3枚分导式多弹头,命中精度与突防能力显著增强。12000公里射程档:东风-31AG,这是东风-31系列最新型号,射程达12000公里,可携带6-10枚分导式核弹头,机动性能与生存能力大幅提升,在2017年朱日和阅兵中首次亮相。巨浪-3潜射导弹,配套战略核潜艇,射程约12000-13000公里,可携带多枚分导式核弹头,使我们的海基核威慑能力实现了质的飞跃。13000公里射程档:东风-5B,这是东风-5A的进一步改进型,射程来到了13000公里,可携带10枚分导式核弹头,命中精度更高,是中国陆基核力量的重要组成部分。东风-41射程达14000公里,可携带10枚分导式核弹头,可以进行公路/铁路机动部署,突防能力极强。东风-61,2025年9月3日阅兵中首次亮相,具体参数不详。东风-5C,打击范围覆盖全球。

两个小时。在现代战争的时间轴上,这不叫“延迟”,这叫“隔世”。当解放军的兵锋已经

两个小时。在现代战争的时间轴上,这不叫“延迟”,这叫“隔世”。当解放军的兵锋已经推进到距离海岸线9公里的肉眼可视区时,台军的指挥系统还在进行迟缓的“开机自检”。这说明了一个残酷的事实:如果这是实战,赖清德甚至连拨通求救电话的机会都没有,因为战争在第一枚导弹落地前的几十分钟里,就已经结束了。这次演习最让台当局胆寒的,不是规模,而是那种没有任何预兆的“冷启动”能力。以前他们总以为打仗会有集结、有运输、有前摇,美军情报能提前两周预警。但现在,解放军展示的是“随时能战、全域直达”的统治力。9公里的距离,意味着传统的战略缓冲区被彻底归零。在这个距离上,不需要动用昂贵的弹道导弹,光是远程火箭炮的密集覆盖,就足以把台军沿海的所有高价值目标翻两遍土。台军那“2小时”的反应时差,在实战中就是几万人的生死时差。更要命的是那种单向透明的绝望感。那张俯瞰台北101的高清照片,就是一张贴在赖清德办公桌上的“战场透视图”。它证明了整个台岛的防空网在复合材料无人机面前形同虚设。解放军不仅能“进得去”,还能“看得清”,自然就能“打得准”。在这个监视体系下,台军任何车辆调动、雷达开机,哪怕是赖清德换个掩体,都会实时同步到火控系统的打击清单上。这不仅是秀肌肉,这是在进行“预演处决”。对于外部势力而言,他们看得更清楚:在如此近的距离和如此快的节奏下,航母编队根本来不及介入,甚至不敢介入。赖清德当局现在应该明白了,所谓的“以武拒统”,在绝对的实力代差面前,不过是把原本瞬间结束的战争,变成了单方面的治安战清扫。路只有一条,且走且珍惜。你怎么看台军这“致命两小时”的反应速度?我的分析,不看热闹,只看门道!点赞关注→热点拆解抢先看|评论收藏→随时复盘!往期精彩干货皆在主页,【点我头像】马上观看!

五角大楼称东风27已部署,命名为“洲际反舰弹道导弹”能打击美国西海岸目标,是对中国军力的臆测

关注中国人民解放军火箭军(原第二炮兵)的资深军迷的一般都知道,中国研制和装备的“东风”系列弹道导弹,可谓花繁枝茂,品种繁多。其中,研发成功并装备现在已经退役的就有东风1近程(DF-1)、东风2中近程(DF-2)、东风3...

![[呲牙笑]“起重臂下严禁站人”——这是哪位高人想出来的点子?挺像回事的嘛。不](http://image.uczzd.cn/1771522507703721749.jpg?id=0)