标签: 手榴弹

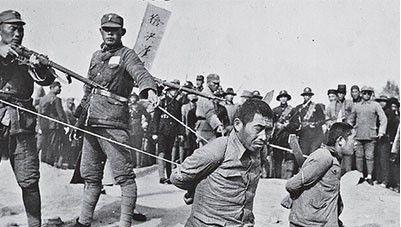

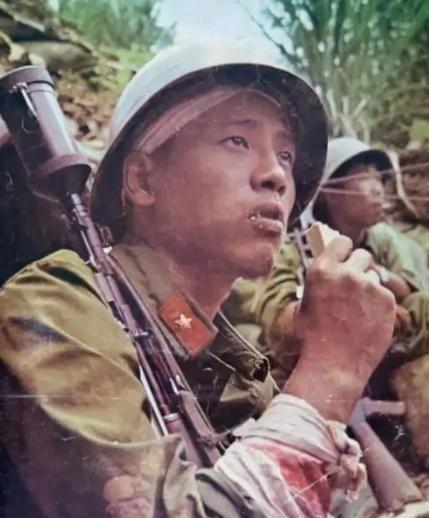

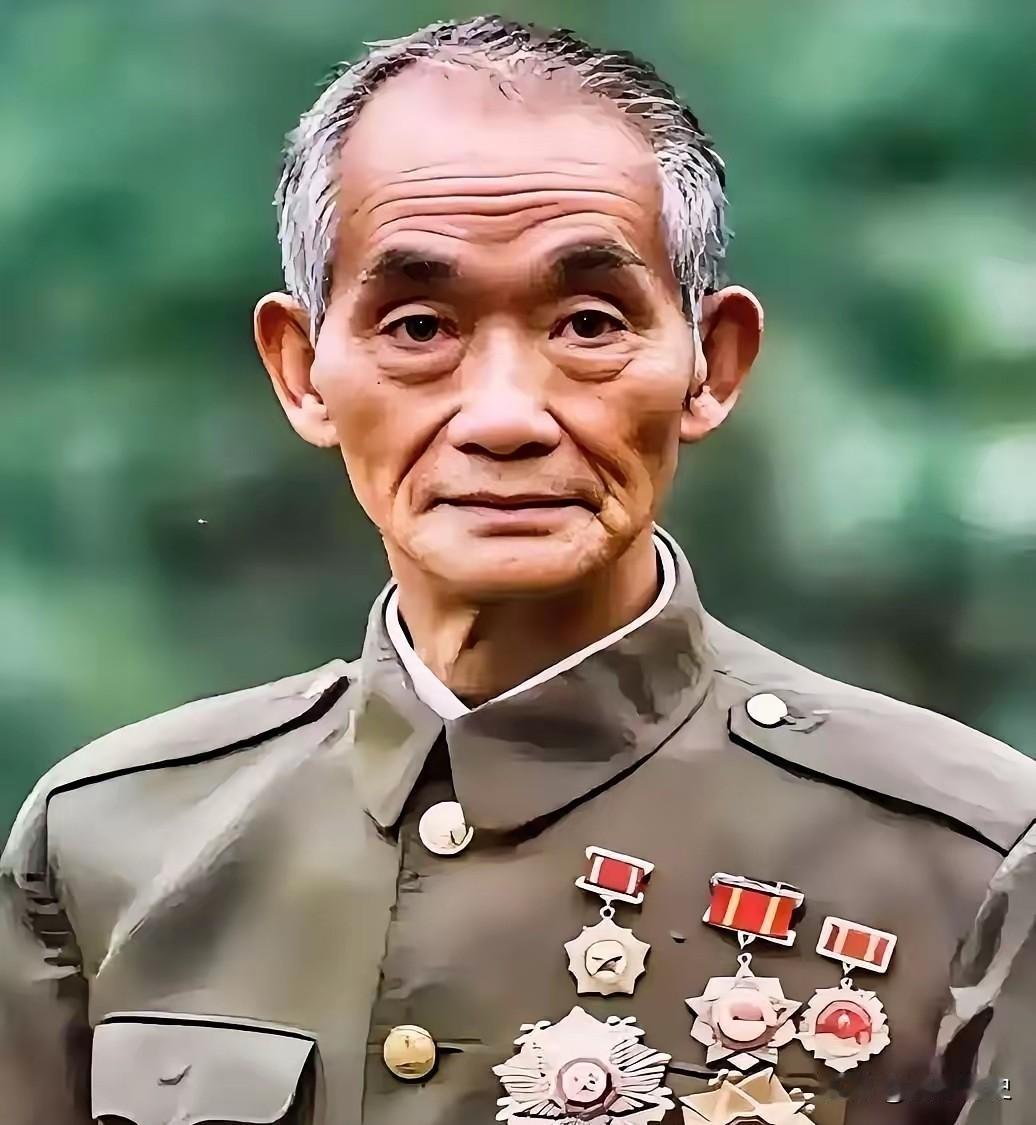

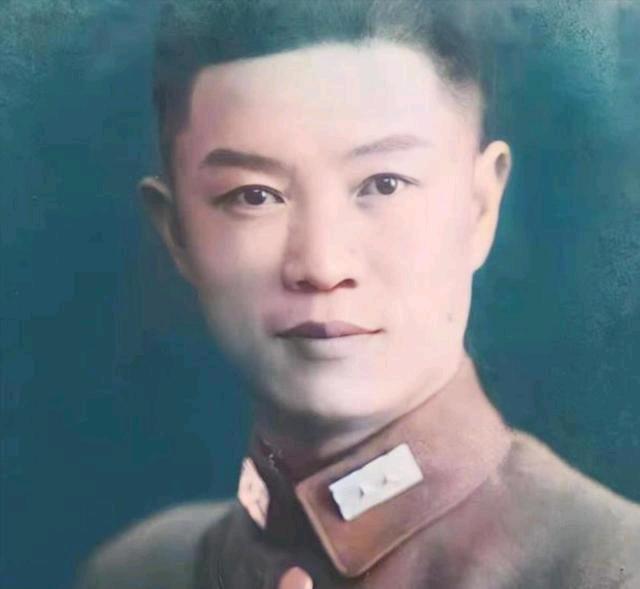

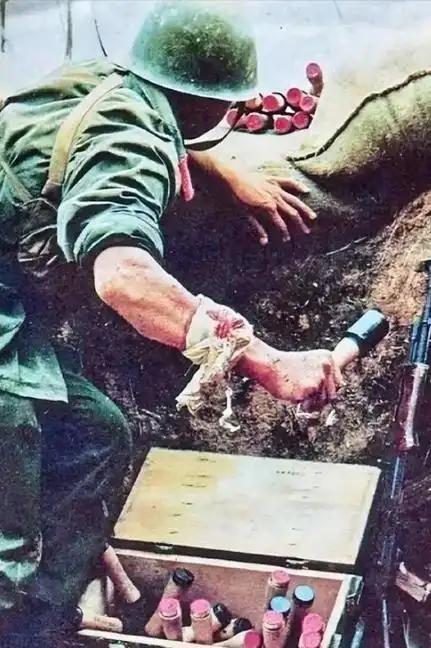

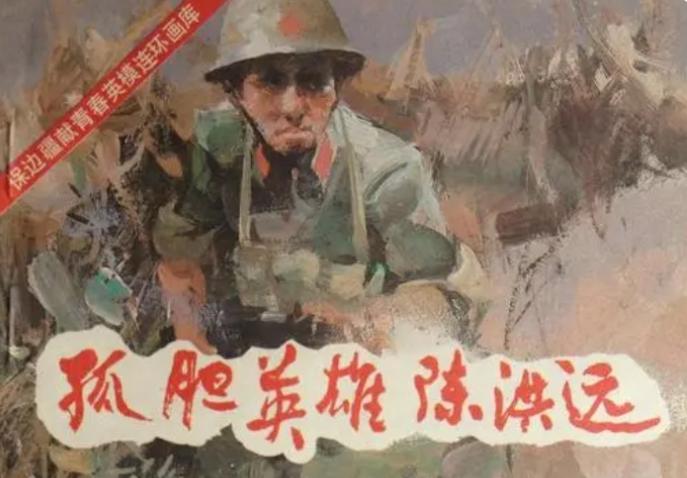

1939年,机枪手曹锡拉响12枚手榴弹。爆炸声中,大批日军倒下。他摸向腰间,手榴

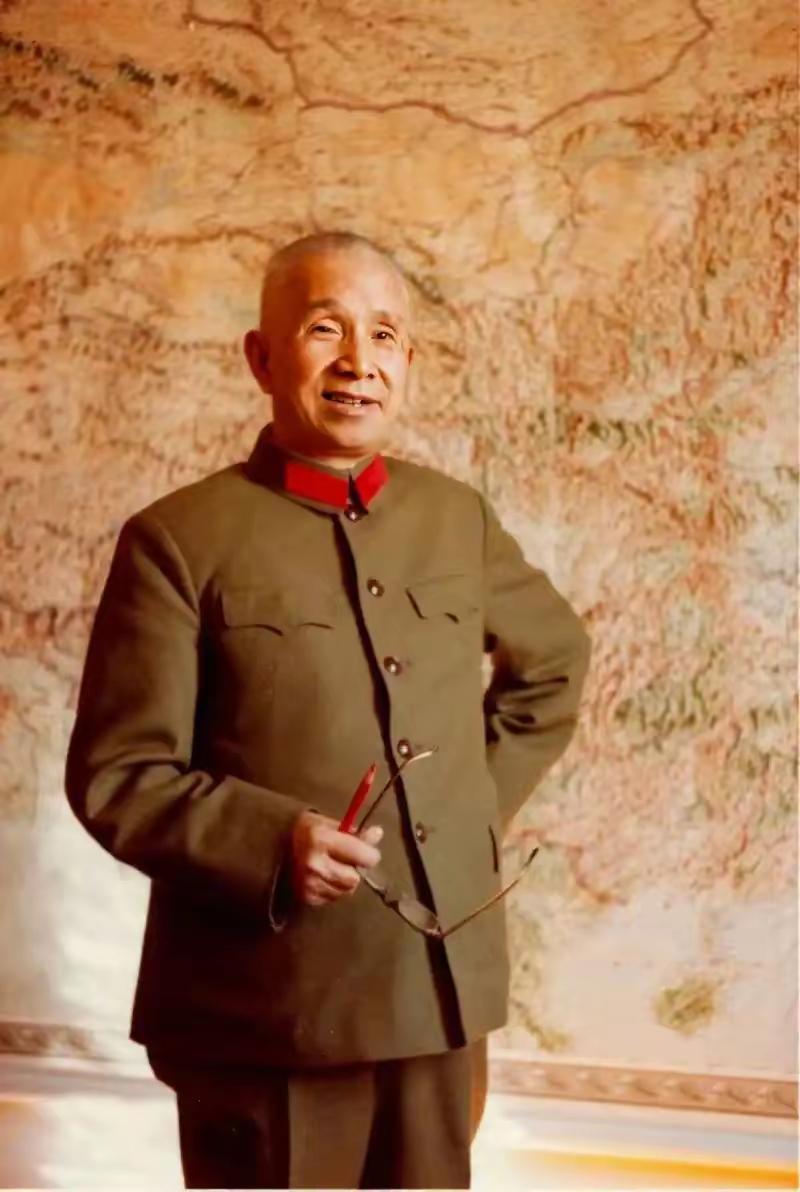

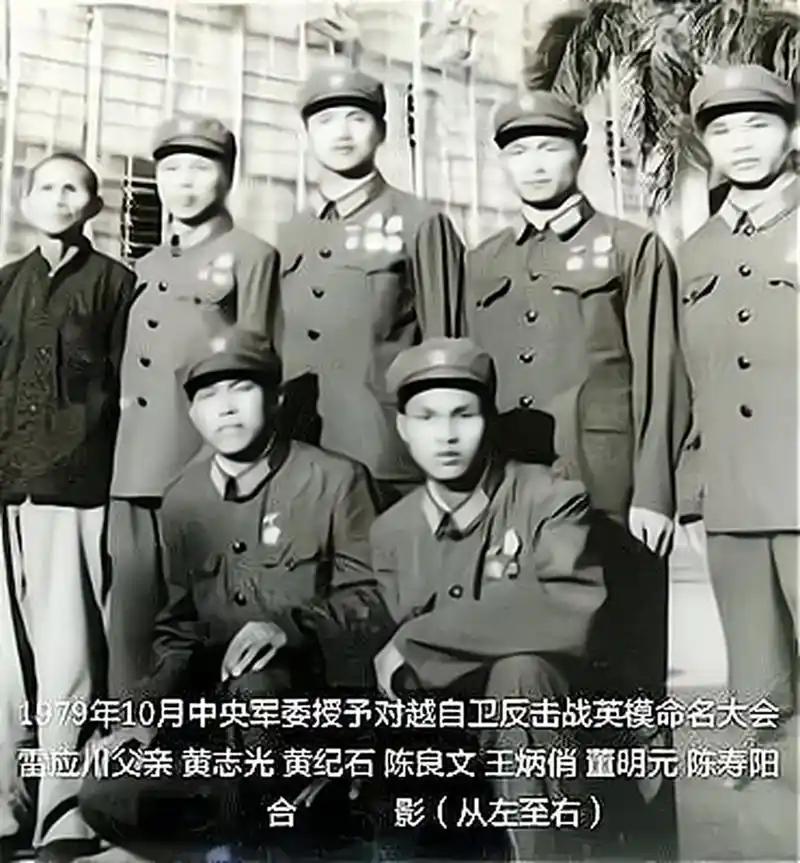

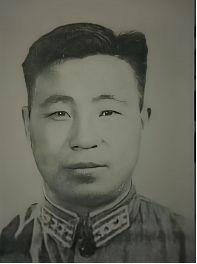

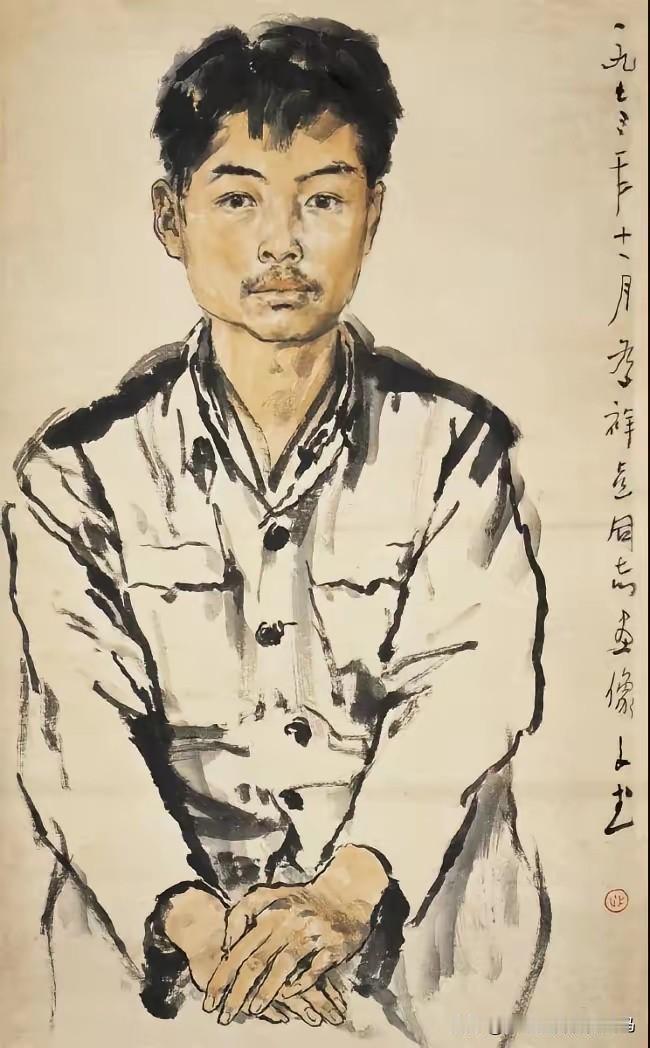

1939年,机枪手曹锡拉响12枚手榴弹。爆炸声中,大批日军倒下。他摸向腰间,手榴弹袋已空。这时,他看见200公尺外有挺重机枪,日军新一波进攻却已开始。硝烟还没散尽,新墙河南岸的河堤已经被炸得找不出原样。曹锡趴在土里,耳朵里全是嗡鸣声,分不清是炮响还是自己的心跳。这个阵地叫王街坊,是长沙外围防线的一处要害。就在几天前,第九战区司令长官薛岳已经判断日军会从这里强行突破,下令各部死守河岸,为后方布置合围争取时间。日军这次南下的总指挥是冈村宁次。1938年武汉失守后,日军虽然占了重镇,却始终打不开局面。1939年秋,华中方面军集结十余万兵力,企图一举拿下长沙,切断中国通往西南的要道。新墙河成了必过之地,也成了双方都明白不能退让的地方。曹锡所在的部队是第十五集团军第五十二军第二师,军长赵公武。这个番号在前一年武汉会战里已经打过硬仗,伤亡很大,却一直被当作能顶住正面的部队使用。曹锡原本只是陕西汉中乡下的农民,家里靠几亩薄田过日子。弟弟抽中了壮丁,他不想让母亲再送一个儿子上战场,就替弟弟去了。进了部队,因为手稳,被分到机枪班。从武汉一路打到湖南,曹锡已经习惯了在泥水里抱着枪睡觉。连里的人说,机枪在曹锡手里不容易飘,点射准,换弹也快。可这些本事在王街坊阵地上派不派得上用场,谁心里都没底。9月21日夜里,部队刚进阵地不久,对岸的日军炮兵就开始校射。第二天凌晨,几十门火炮一起开火,河堤被一段一段掀起来。等炮火停下,阵地上还能动的已经不多。曹锡身边原本三十多人的排,只剩下几个人还能回应命令。通信线被炸断,后方的情况谁也不知道,只能按原定命令守着。日军步兵第一次冲锋的时候,队形压得很低,沿着河滩往上爬。曹锡等到对方接近才开火,子弹扫出去,第一排倒得很快。可对岸很快又有人补上来,一次不成就再来一次。到了第五次冲锋,机枪枪管已经烫得不敢直接去碰,弹壳在脚边堆了一层。这时日军开始打毒气弹。黄色的烟在阵地前滚过来,防毒面具在这个阵地上几乎是奢侈品,大多数人只能用湿布捂住口鼻。有人慢了一步,就再也没起来。后来回忆这一天的老兵都说,那一段时间其实已经分不清是靠命令在坚持,还是靠本能在硬撑。就在这样的情况下,曹锡把事先捆好的手榴弹一股脑拉响,逼退了对方一波进攻。可弹药很快见底,身边也只剩下他一个还能继续射击的人。新一轮日军开始渡河的时候,他才注意到不远处那挺被炸翻又被扶正的马克沁重机枪。那是之前阵亡的战友留下的。从轻机枪阵地到那挺重机枪之间,有一小段几乎没有遮挡的开阔地。日军的子弹不时打在泥土上,溅起一片碎屑。曹锡贴着地面往前挪,心里只有一个念头:只要还能再挡一会儿,后面就多一点准备的时间。有人后来问他当时怕不怕,他想了想,说那会儿脑子里其实是空的。重机枪重新响起来的时候,对岸的队形明显乱了一下。密集的火力把刚爬上河岸的一批人压了回去。半箱子弹打完,枪声停下,阵地一下子安静下来。曹锡靠着枪托坐在地上,才发现自己腿上和手臂上都在流血。曹锡回到营部的时候,几乎是被人搀着进去的。赵公武见到他,一时说不出话,只问了一句阵地情况。曹锡答得很简单,说阵地还在。战后有人给他记功,也有人想把他的战绩往夸张里说,但这些都不重要了。

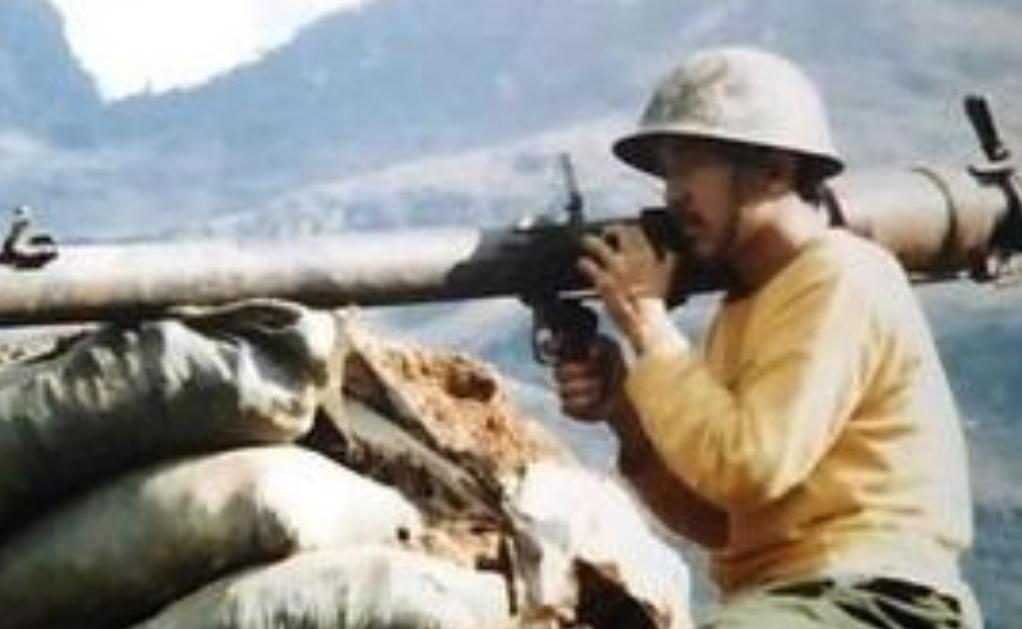

许多人对炸药的威力没有确切的概念,以一颗手榴弹为例,虽然它只含有几十克的炸药,但

许多人对炸药的威力没有确切的概念,以一颗手榴弹为例,虽然它只含有几十克的炸药,但其威力仍然非常惊人,一个简单的规则是,如果你觉得某种炸药并不可怕,那么你对这个东西的看法就是错误的。麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!想象一下,你蜷缩在一条狭窄的战壕里,泥土的气味混合着硝烟。突然,一个黑乎乎的东西滚落到你脚边,发出轻微的“咔哒”声。下一秒,世界被一声沉闷的巨响填满,不是“轰”的脆响,而是更厚重、更压抑的“嘭”的一声。你没有感觉到想象中的剧痛,但胸口像是被一柄无形的攻城锤狠狠撞上,耳朵里瞬间只剩下尖锐的鸣叫,整个人被一股巨大的力量掀翻,撞在身后的土墙上。你可能一块弹片都没沾上,但生命却可能在这短短几毫秒内被夺走。这,就是手榴弹冲击波的威力——一个常被忽视的无声杀手。手榴弹的可怕,一半在于那些四散飞溅、闪闪发光的金属破片,另一半,就在于这股看不见摸不着的冲击波。它不是风,而是一堵以超音速推进的、致密到极点的“空气墙”。当手榴弹中心那几十克高能炸药被引爆,瞬间变成几千度的高温火球和急剧膨胀的高压气体,这堵“空气墙”就以爆心为原点,向四面八方猛撞出去。在开阔的野地里,这股力量消散得很快。离爆心两三米内,是它的绝对致死范围。站在这堵“空气墙”的正前方,你的身体承受的压力,可能瞬间超过十个大气压。后果是什么?最脆弱的耳膜会率先破裂出血。紧接着,这股压力会穿透胸腔,像一只无形的手狠狠捏向你的肺部。柔嫩的肺泡会像被吹爆的气球一样破裂,导致内出血和致命的空气栓塞。五脏六腑在剧烈的压力震荡下,也可能发生撕裂。这时,高速气流会接踵而至,把人像布娃娃一样抛出去,造成摔伤和撞伤。但冲击波最恐怖的一面,在封闭空间里才会完全展露。想象这颗手榴弹不是落在空地,而是被扔进了一个小房间、碉堡,或者你藏身的战壕拐角。那堵致命的“空气墙”无处可去,会在墙壁、天花板之间像疯牛一样来回冲撞、反射、叠加。压力在瞬间可以翻好几倍,作用时间也大大延长。在开阔地可能只让你耳鸣的距离,在密闭空间里就足以震碎你的内脏。历史上许多战例中,士兵在掩体里找到时身上没有明显的弹孔,却七窍流血而死,正是被这种“闷杀”的冲击波夺去了生命。所以,士兵面对手榴弹的第一反应,往往不是跑,而是趴下,并且是有讲究地趴下:背对爆炸方向,脚朝爆心,双手护头,嘴微微张开。这个姿势能最大程度减少身体暴露的面积,让结实的腿部肌肉吸收一部分冲击,并平衡耳压,给脆弱的内脏多争取一丝生存的机会。现代的防弹衣能防住破片,但对这种纯粹的暴力压力波防护有限,专门的重型防爆服才会重点加强缓冲层来应对冲击。正因为冲击波在密闭环境中如此致命,“进攻型”手榴弹被设计出来。它们往往外壳更薄,装药更多,旨在产生更强烈的冲击波,专门用于清理房间、洞穴和战壕,即使破片较少,也能靠“震”的方式消灭藏匿的敌人。关于手榴弹,影视剧给了我们太多夸张的想象。比如,把几颗手榴弹用绳子简单捆在一起,并不会让威力简单地翻几倍。很可能外面那颗的爆炸,直接炸坏了里面那颗的引信结构,导致它变成一颗不会爆的“哑弹”。真正的集束手榴弹是专门制造的。又比如,想用它在几米深的地下制造地雷,基本是徒劳。土壤比空气密实成百上千倍,能轻易吸收、耗散掉那点爆炸能量,最后可能只是让地面稍微鼓个包而已。回到最初的问题,一颗手榴弹的真实威力究竟如何?它无法将人炸飞到半空再转体三周,也无法轻松炸毁坚固的混凝土工事。它的威力,被精确定义在一个残忍而高效的范围内:在开放空间,它是一个以死亡为核心、重伤为半径的小型地狱;在封闭空间,它则是无差别的、全方位的窒息性打击。它的恐怖,正在于这种在特定条件下无可逃避的毁灭性。这不是为了宣扬暴力,而是让我们更清醒地认识到,在那些被影视娱乐化的爆炸场面背后,隐藏着的是何等简单而残酷的战争物理,以及人类血肉之躯在科技造物面前,是多么的脆弱。主要信源:(网易军事——国产新型手榴弹威力惊人:钢盔炸烂钢板炸穿)