2003年,钱学森得知“神舟五号”发射成功后,第一时间想到的不是杨利伟,而是问了

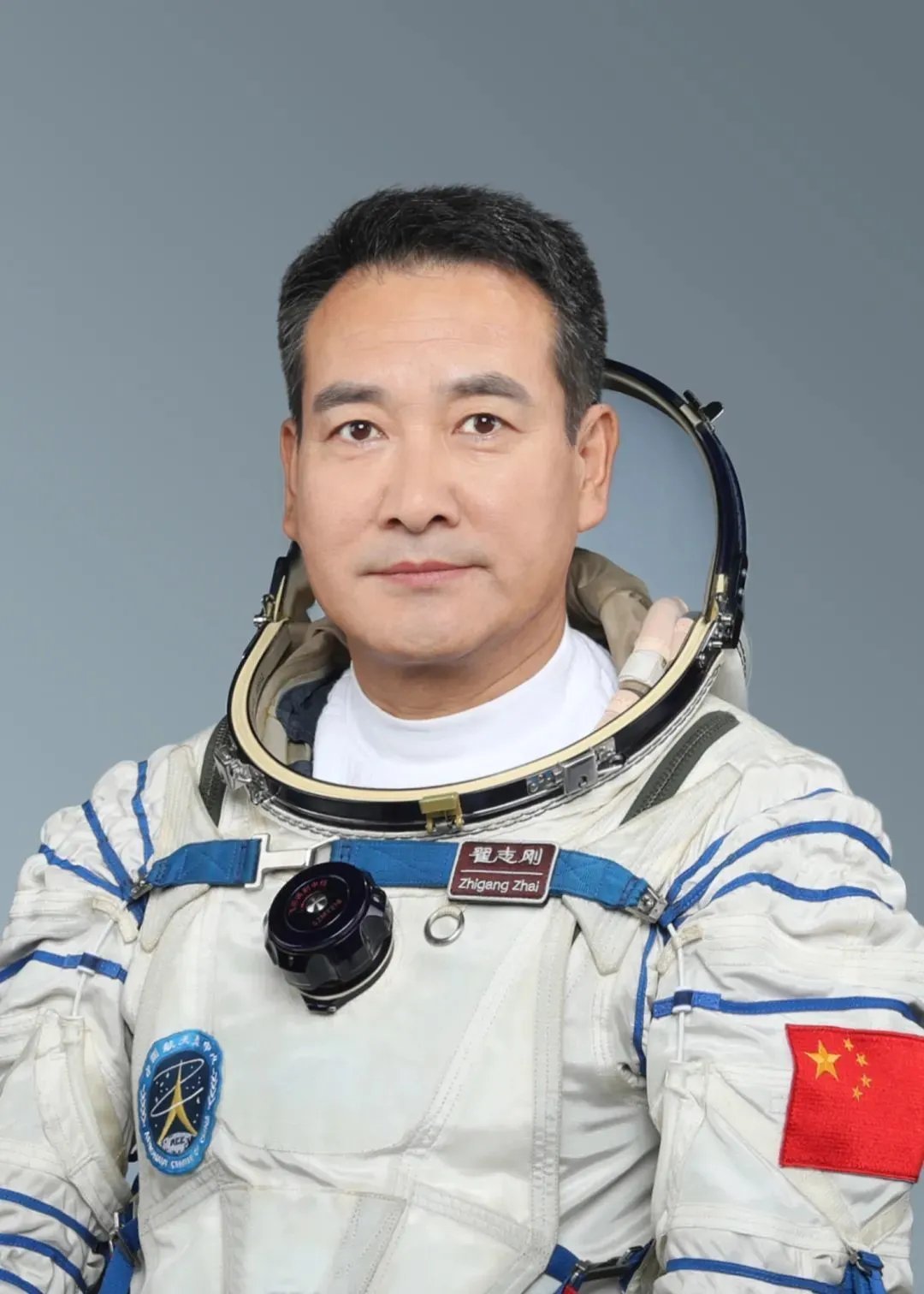

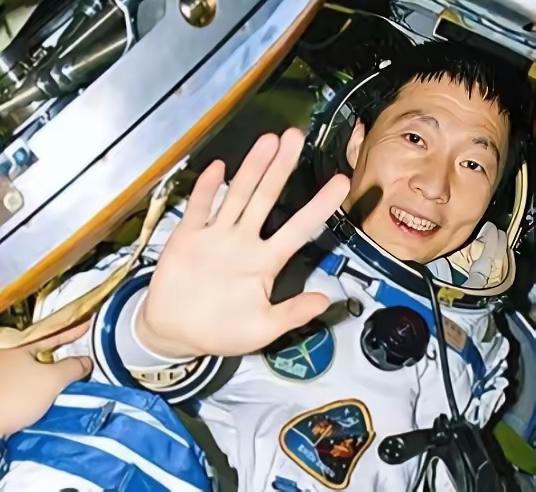

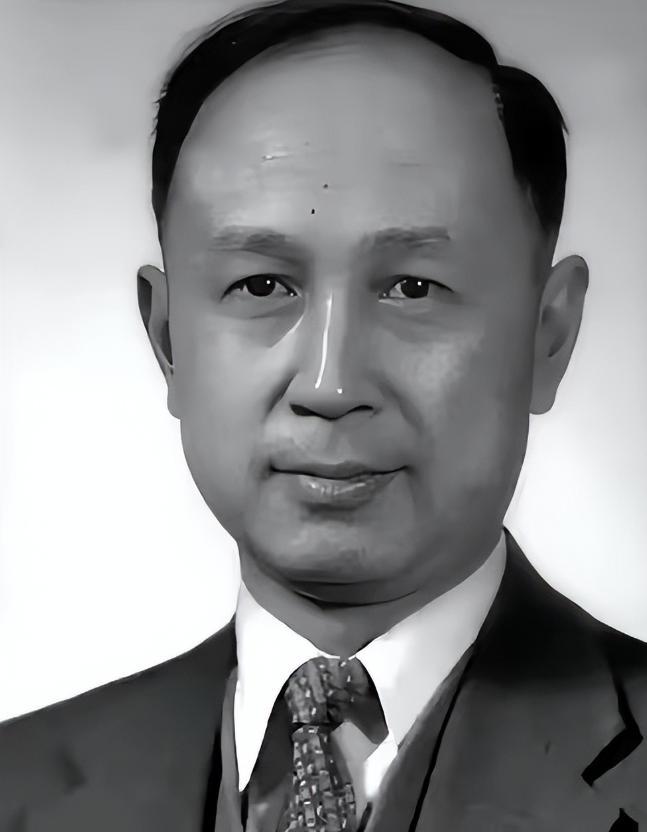

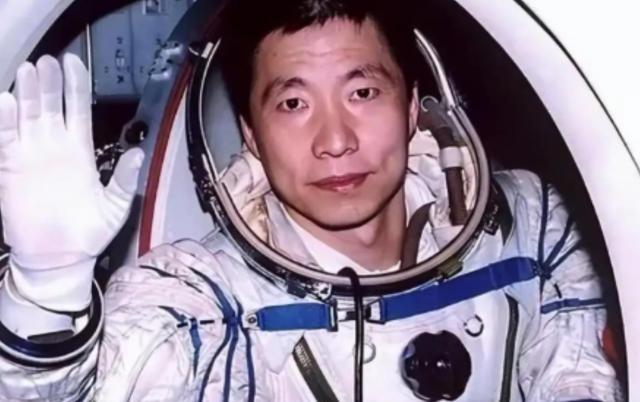

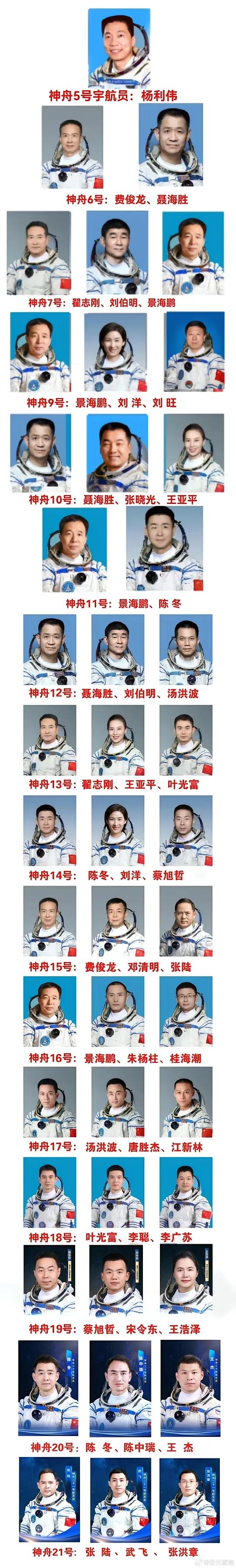

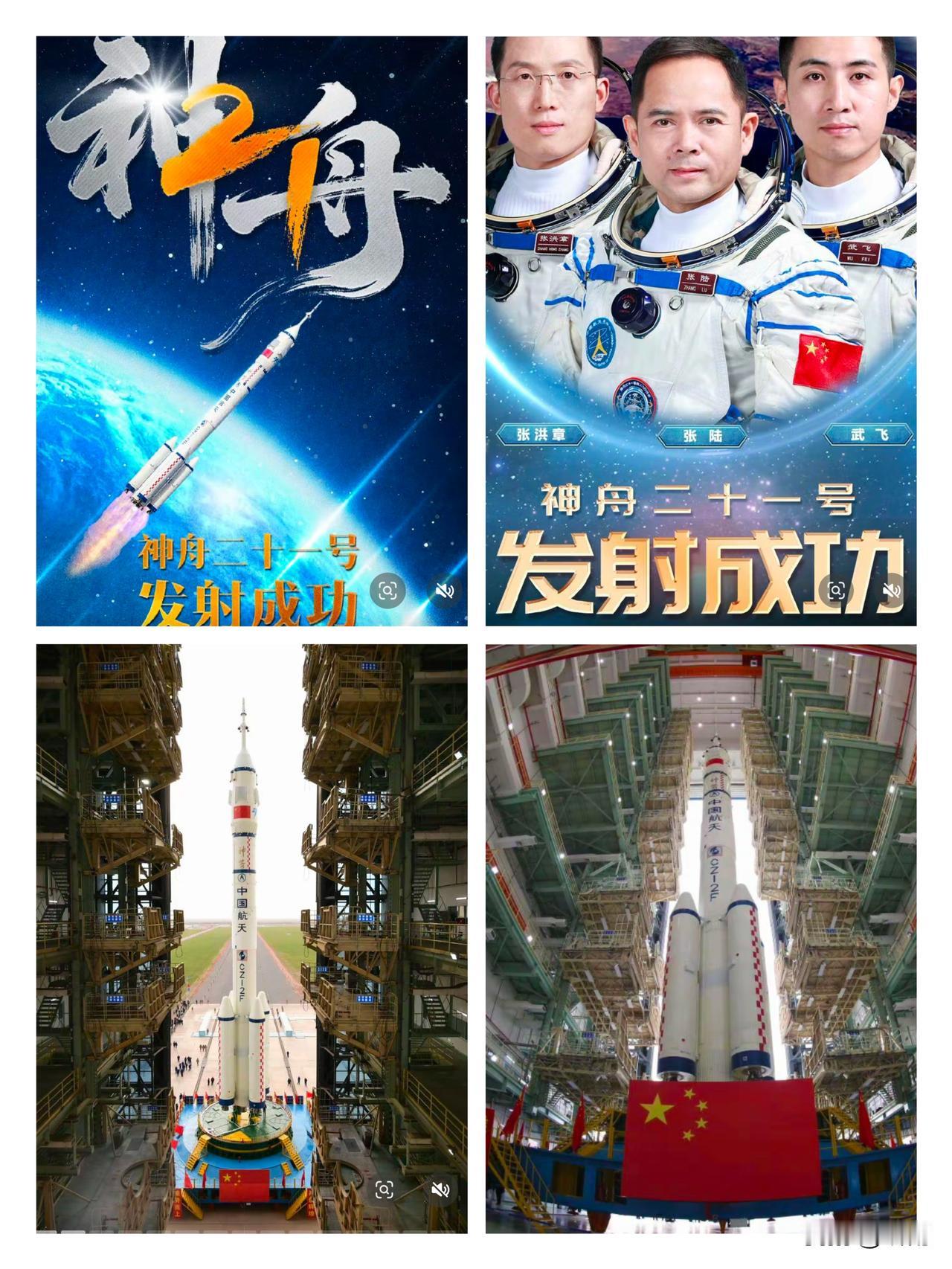

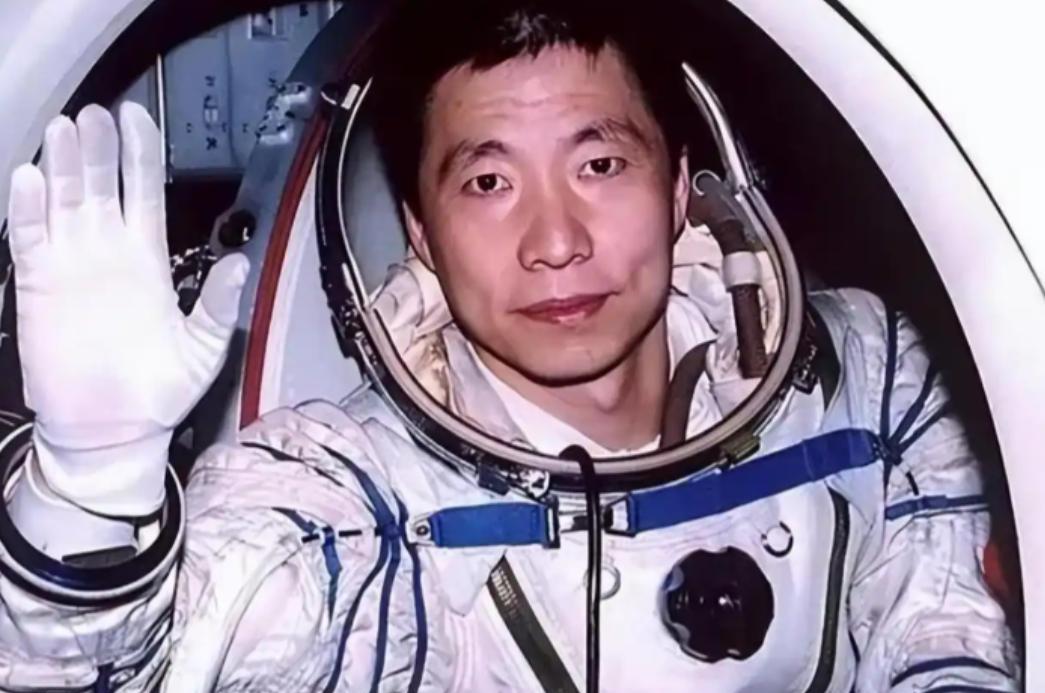

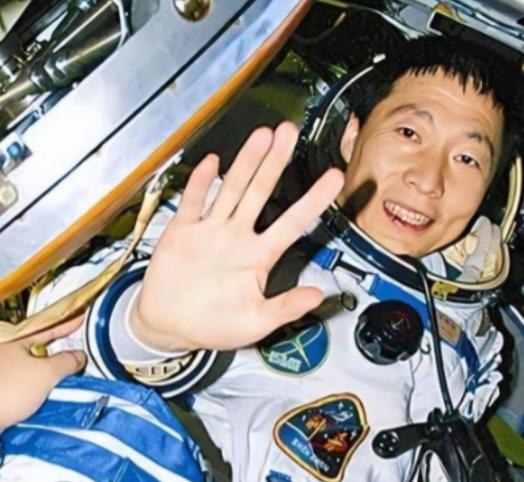

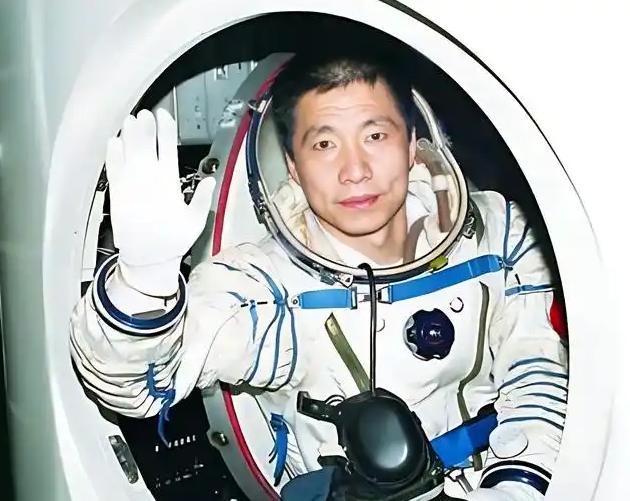

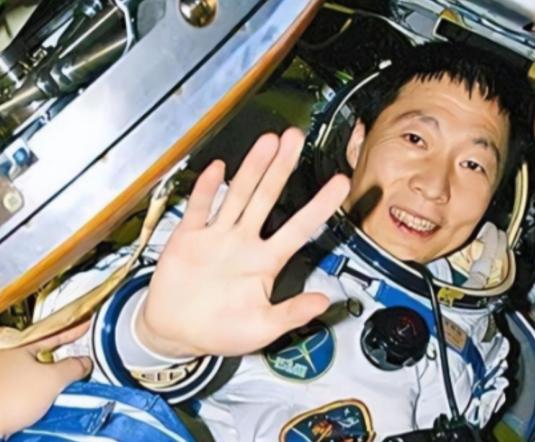

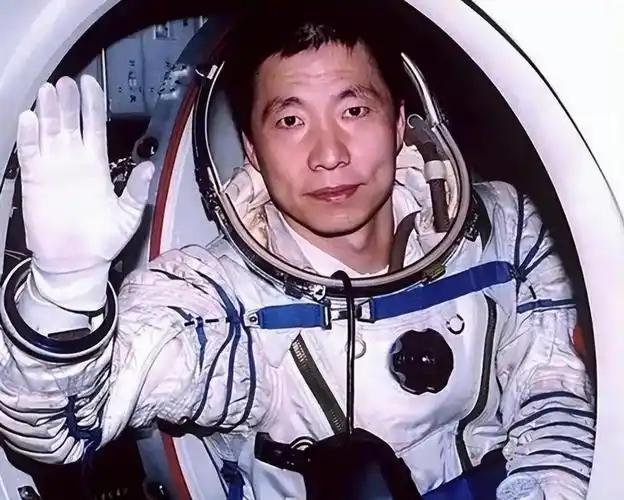

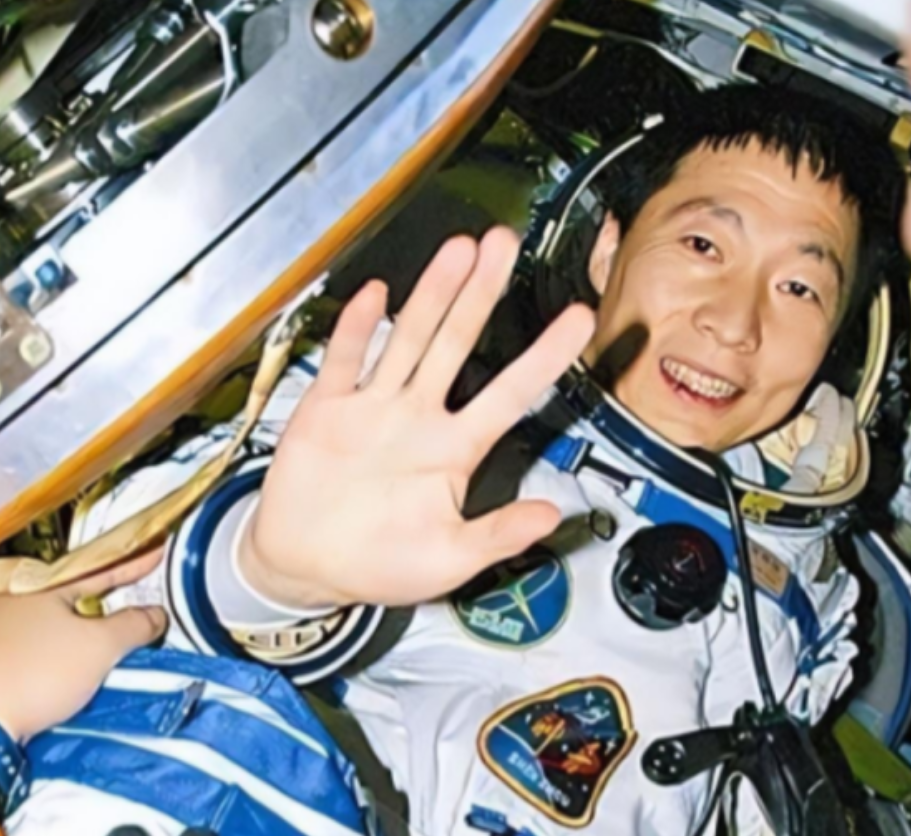

2003年,钱学森得知“神舟五号”发射成功后,第一时间想到的不是杨利伟,而是问了句:“王永志还在吗?”2003年10月16日,神舟五号载人飞船平安着陆的消息传遍全国。92岁的钱学森坐在家中,第一时间接到了任务成功的汇报。所有人都以为,老人会先问及首飞航天员杨利伟的状况。钱学森却没有顺着话题,提及这位万众瞩目的航天英雄。老人微微抬眼,语气里带着藏不住的牵挂。“王永志还在吗?”工作人员先是一怔,随即连忙给出回应。工作人员告诉钱学森,王永志自始至终都守在发射指挥一线。从火箭点火到飞船返航,王永志没有离开过岗位半步。这份回答,让钱学森一直悬着的心彻底放了下来。1964年,东风二号导弹试验陷入瓶颈时,王永志还是个年轻科研人员。他顶着压力,提出了减少燃料增加射程的大胆思路。在场的专家大多觉得这个想法违背常理,纷纷提出质疑。钱学森却一眼看中了这个年轻人的胆识与专业。钱学森当场拍板,采纳了王永志的方案。那次试验最终大获成功,也让钱学森记住了这个敢闯敢干的后辈。此后多年,钱学森始终关注着王永志的每一步成长。中国载人航天工程正式立项时,钱学森做出了关键举荐。他力荐王永志,担任中国载人航天工程首任总设计师。这是老一辈航天奠基人,对后辈最沉甸甸的信任托付。王永志接过重任的那一刻,就把全部身心扑在了飞天事业上。他带领着科研团队,熬过了数不清的不眠之夜。飞船的生命保障系统,他逐项核对每一个零部件参数。载人火箭的安全性测试,他守在现场紧盯每一次试验数据。发射场的搭建、测控系统的调试,他全程参与不留死角。神舟一号到神舟四号四次无人飞行试验,他全程蹲守一线。每一次成功升空的背后,都藏着他无数次的打磨与坚守。2003年神舟五号任务进入倒计时,王永志的压力达到顶峰。发射前的最后检查,他反复确认,不放过任何一个微小隐患。火箭点火升空的瞬间,他攥紧拳头,手心全是冷汗。飞船成功入轨后,他依旧守在测控中心,不敢有丝毫松懈。在轨运行的二十多个小时,他全程紧盯屏幕,时刻关注状态。直到返回舱平稳落在内蒙古着陆场,他才缓缓舒展僵硬的身体。这位扛起整个载人航天工程的总设计师,始终冲在最前线。钱学森远在北京,心里最惦念的就是这位托付重任的人。他清楚,飞天梦的实现,靠的不是一人一时的荣光。而是王永志这样,扛着千钧重担的幕后掌舵人。他知道,这位总设计师连轴转了无数日夜,早已身心俱疲。听到任务成功的消息,老人最先关心的,是这位带头人的安危。这份牵挂,无关名利,只藏着两代航天人的惺惺相惜。这份惦念,是前辈对后辈拼尽全力的心疼与认可。任务圆满结束后,王永志第一时间拨通了钱学森的电话。电话接通时,王永志的声音带着抑制不住的激动。“钱老,您交给我的任务,完成了。”钱学森在电话那头,接连说出好几声夸赞。一句简单的汇报,一句真诚的认可,道尽半生航天情缘。王永志用毕生的付出,兑现了对钱学森、对国家的承诺。杨利伟驾乘神舟五号,完成了中国人首次太空之旅。他的名字,被永远镌刻在中国航天的历史丰碑上。亿万国人记住了这位飞天英雄,为他的壮举欢呼喝彩。而王永志,是撑起整个飞天工程的幕后脊梁。他统筹七大系统,攻克上千项技术难题,筑牢飞天根基。台前的英雄收获鲜花与掌声,幕后的脊梁扛着责任与压力。钱学森见过航天事业起步时的艰难,更懂幕后坚守的重量。他的目光,始终落在支撑事业前行的核心力量上。一句简单的询问,藏着对实干者最真切的尊重。一句朴实的牵挂,道尽中国航天代代相传的初心。从导弹事业到载人航天,两代航天人接力前行。他们没有惊天动地的誓言,只有脚踏实地的付出。钱学森的心里,装着中国航天的现在与未来。他看得见台前的荣光,更惦念幕后的坚守与付出。正是这样的传承与守护,让中国航天一步步突破重围。正是这样的牵挂与信任,让飞天梦想最终照进现实。那些默默扛事的人,从来都不会被真正的开拓者遗忘。一句“王永志还在吗”,是对幕后功臣最好的铭记。时光匆匆,这份航天精神始终在一代代人身上延续。无数航天人沿着前辈的足迹,继续奔赴浩瀚太空的征途。他们用坚守续写荣光,用实干奔赴更远的星辰大海。中国航天的每一步跨越,都离不开这样的初心与传承。参考信息:《王永志:“永志”不忘强国梦》·央视网·2024年10月9日