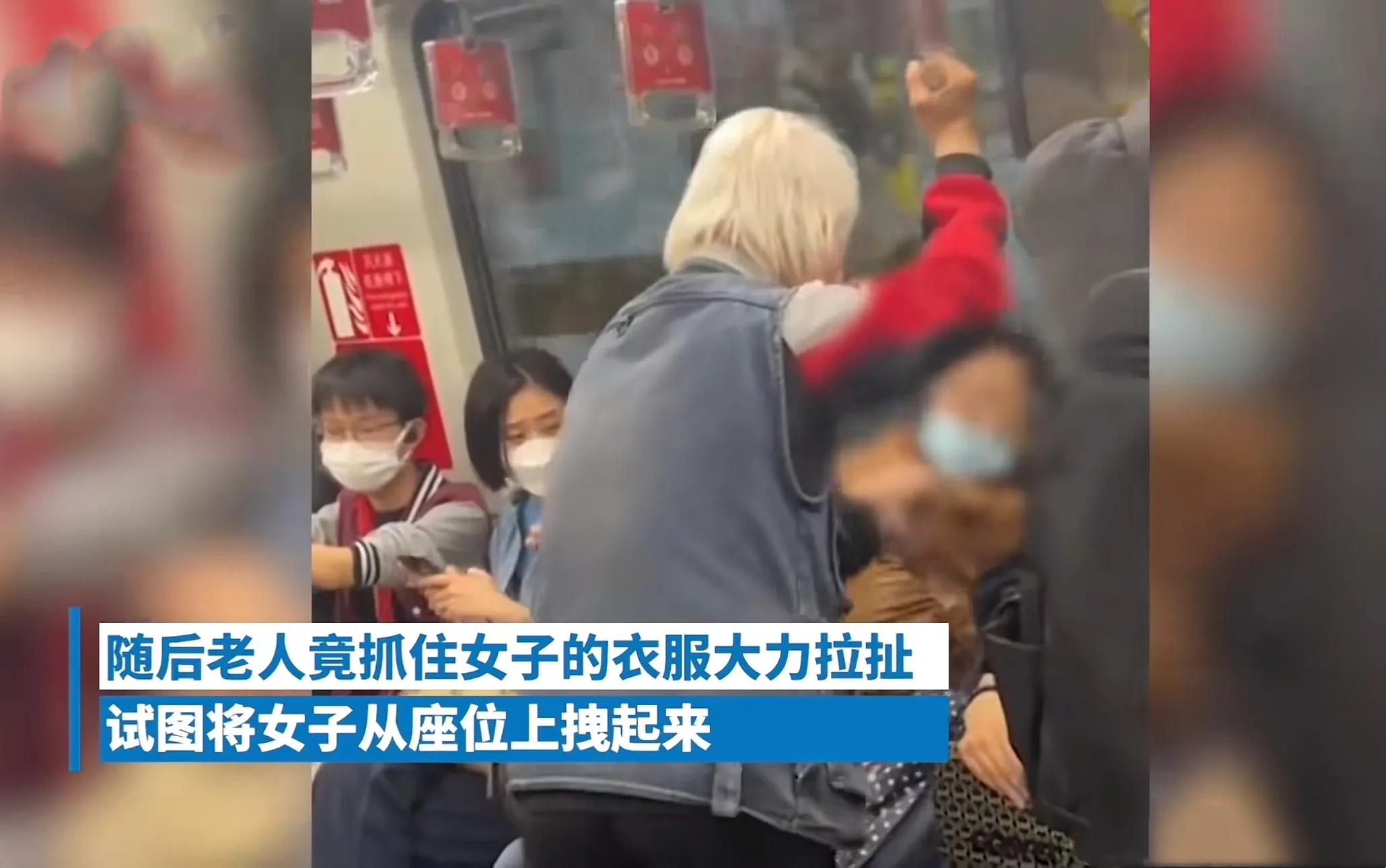

上海地铁车厢内发生的一起抢座事件引发了社会各界的广泛关注。一名白发老人因要求让座被拒,竟动手将一名中年女乘客强行从座位上拽离。这段视频在网络上迅速传播,不仅展现了公共交通中的现实矛盾,更引发了关于权利、义务与公共礼仪的深层思考。

事件发生在晚高峰的拥挤车厢内。一名站立许久的白发老人将目光锁定在一位就座的中年女性身上,并直接要求其让座。在遭到对方“我们也上了一天班,很辛苦”的婉拒后,老人情绪骤然激动。他先以“你几岁了”质问对方,随后不顾旁人目光,伸手揪住女子衣领用力拖拽,最终强行将其拉离座位。期间,虽有邻座乘客主动让出自己的座位试图平息事态,但老人执意要占据原座位,并在就座后仍对女乘客喋喋不休。

从法律与道德双重角度分析,此事暴露出多个值得探讨的问题:

首先,从行为定性来看,老人的强行拖拽行为已涉嫌违法。根据《治安管理处罚法》第二十三条规定,扰乱公共交通工具上的秩序,情节较重的可处五日以上十日以下拘留。虽然该法第二十一条规定对七十周岁以上人员不执行行政拘留,但这并不意味着其行为具有合法性,当事人仍可能面临警告或罚款等处罚。

其次,关于让座义务的界定需要厘清。我国《老年人权益保障法》确实提倡公共交通对老年人提供优待,但这里的“优待”更多属于道德倡导范畴,并未赋予老年人强制要求他人让座的权利。法律界人士强调,公共交通设置的“爱心专座”应优先礼让特殊群体,但对于普通座位,乘客享有合法的使用权,让座行为本质上是基于自愿的道德选择,而非法律强制义务。

这起事件在社交媒体上持续发酵,形成了多元的舆论场。多数网友对老人的暴力行为表示谴责,认为“美德不应被强制,暴力更不可取”。也有声音呼吁社会应增进代际理解:年轻人应主动弘扬尊老美德,在力所能及时伸出援手;老年人也需体谅年轻人面临的工作压力和生活困境。还有建议指出,公共交通运营方应加强文明宣传,通过更醒目的标识引导乘客互相礼让,同时完善纠纷调解机制。

社会学者指出,此类冲突的根源在于公共资源紧张与不同群体需求差异之间的矛盾。构建和谐的公共空间,既需要完善的制度保障,也离不开每位公民的自我约束和相互体谅。目前,上海地铁方面尚未就此事件发布官方声明,但类似的车厢纠纷通常由驻站民警依据《治安管理处罚法》进行现场调解和处理。这起事件作为一个缩影,提醒我们在共享社会空间时,如何平衡个人权利与公共道德将是一个永恒的课题。

评论列表