重阳节到了,先提醒大家一句:碰到长辈可别随口说 “节日快乐”,不是矫情,这背后藏着老祖宗的民俗智慧。

不少人以为重阳是喜庆节日,其实它最初是古人眼里的 “大凶日”,祝福得说 “身体健康”“福寿绵长” 才对味儿。

为啥是 “凶日”?这得从数字说起。

古人把一、三、五、七、九归为阳数,九月九俩阳重叠,成了 “重阳”。

但《周易》里九是 “老阳”,物极必反,汉代还有 “百六阳九” 的说法,认为逢这日子容易有灾异。

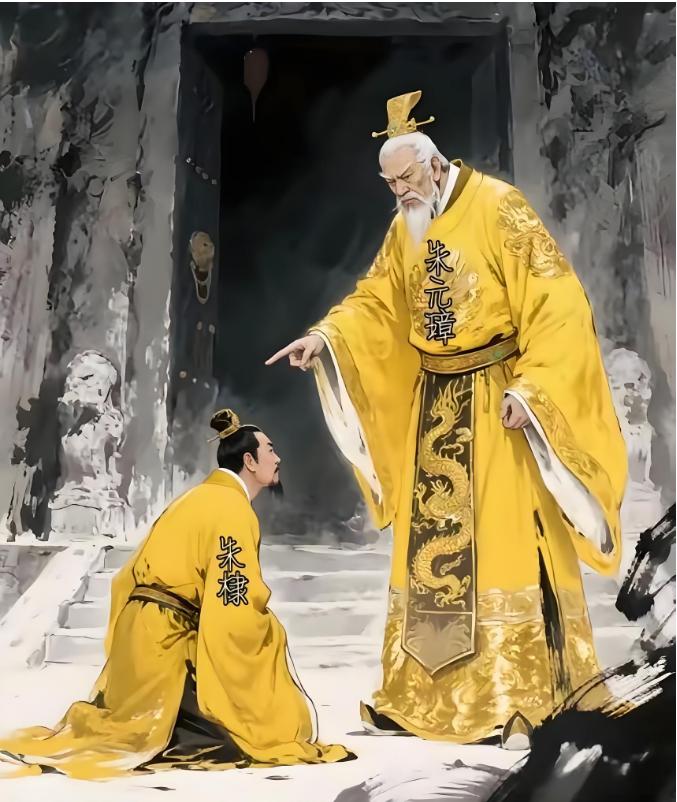

最经典的当属《续齐谐记》里桓景的故事:

道士费长房告诉他九月九家里有灾,让他带全家登高、佩茱萸、饮菊花酒,结果回家一看,牛羊全死了,算是替人挡了祸。

你想,这原本是避险的日子,哪好意思说 “快乐”?

不过这节日也在慢慢 “转正”。

到了魏文帝曹丕那会儿,就说 “俗嘉其名,以为宜于长久”,因为 “九” 谐音 “久”,开始往祈福长寿靠了。

南朝时宫廷里已经办起了献寿、宴饮这些热闹活动,“重阳节” 的叫法也从这时候开始出现。

最关键的转折点在现代:1989 年它成了 “老人节”,

2013 年新修订的《老年人权益保障法》更明确这是法定老年节,彻底从 “避灾日” 变成了敬老节。

核心民俗里藏着不少门道,先说说 “登高”。

现在咱们登高是看风景,古人可是真・避险,传说这天瘟气下降,往高处躲才能保命。

唐代王维写 “遍插茱萸少一人”,这茱萸也不是随便插的,它气味辛辣能消毒,跟艾草似的能辟邪,古人还会把它装香囊里戴身上。

可惜现在这习俗少见了,倒是赏菊成了主流。

说到菊花,它和重阳是 “千年 CP”。

《神农本草经》说菊花 “服之轻身耐老”,汉代就有酿菊花酒的讲究:得趁花开时采茎叶,混黍米酿一年,来年重阳才喝得上。

西晋潘岳写《秋菊赋》把它夸成神仙药,说能 “延期永寿、蠲疾弭疴”,简直是古代版广告文案。

最有名的还是陶渊明 “白衣送酒” 的典故,

没钱买酒却遇刺史送酒,对着菊花喝醉,这洒脱劲儿让后人念叨了千年。

吃的讲究也不少,重阳糕是必备的。

这糕最早叫 “蓬饵”,魏晋时就有,因为 “糕” 谐音 “高”,买不起菊花酒、爬不动山的人,吃块糕也算沾了 “登高” 的寓意。

不过得注意,有些地方讲究不能只吃一块,得掰成小块分着吃,图个全家团圆。

忌讳方面除了不说快乐,还有些地域性讲究。

比如部分地区忌讳出嫁不到三年的女儿回娘家,说 “回家过重阳,死她婆婆”,这虽带迷信色彩,但能看出古人对节日的郑重。

客家人更在意,如果霜降碰着重阳,讲究不生火煮饭,说是 “十家烧火九家亡”。

这些老规矩不用盲从,但了解下能少闹笑话。

现在过重阳,核心是敬老祈福。

不用非得登高插茱萸,陪长辈聊聊天、送盆菊花(别信西方花语误区,古人眼里菊是 “延寿客”)、做块重阳糕,比啥都实在。

记住祝福要说 “祝您福寿安康”,既合老传统,又显真心。

毕竟这节日从避灾到敬老,变的是形式,不变的是对长辈的牵挂。