公元前245年,韩国新郑的秋雨下得缠绵。一间简陋的书斋里,油灯的光焰被穿窗的风晃得忽明忽暗,韩非坐在案前,手指一遍遍摩挲着刚刻完的《孤愤》竹简。竹片边缘被他摸得光滑,指尖却还沾着未干的墨汁。窗外传来巷子里百姓的叹息声,隐约夹杂着士兵换防时的甲胄碰撞声——韩国又丢了两座城,消息昨天刚传到新郑。他张了张嘴想叹气,却因为口吃,只发出了一声极轻的气流声,像被秋雨打湿的蝴蝶,没等飞起来就落了下去。

韩非出生在公元前280年左右,是韩国宗室子弟。那时的韩国早已没了韩昭侯时期的锐气,在战国七雄里像片被狂风裹挟的叶子,东倒西歪。他记事起,就常跟着父亲去城墙边。有次看到一队疲惫的士兵从城外回来,甲胄上还沾着血污,一个年轻士兵怀里抱着同伴的尸体,眼泪混着泥土往下淌。父亲站在城楼上,手指着远方的秦国方向,声音发颤:“韩之弱,非兵不利,乃治不善也。”那句话像颗种子,落在了韩非心里。从那时起,他总爱蹲在宗室府的角落,看官吏们来来往往,听他们谈论赋税、兵役,小小的脑袋里开始琢磨,怎么才能让韩国变强。

到了公元前260年,韩非揣着一捆竹简,去了兰陵。他要拜荀子为师——这位儒家大师虽讲仁政,却也懂乱世的生存之道。在兰陵的学宫里,他遇到了李斯。李斯比他活络,说起治国之道时滔滔不绝,韩非却总在一旁听着,偶尔开口,也因为口吃要停顿好一会儿。有次荀子问他们“何为治国之本”,李斯说“要得民心,需先富民”,韩非却慢慢道:“民……民可使由之,不可使知之。乱……乱世需严法,否则民散,国必亡。”话没说完,就有同学偷笑他的口吃,李斯却站出来替他辩解:“韩非之言虽缓,却中要害。”那天课后,韩非把自己写的《难一》初稿递给李斯,李斯翻着竹简,忍不住说:“你这想法,要是能说清楚,定能惊动诸侯。”韩非只是摇摇头,把竹简收了回去,他知道,自己的话,要刻在竹简上才有力气。

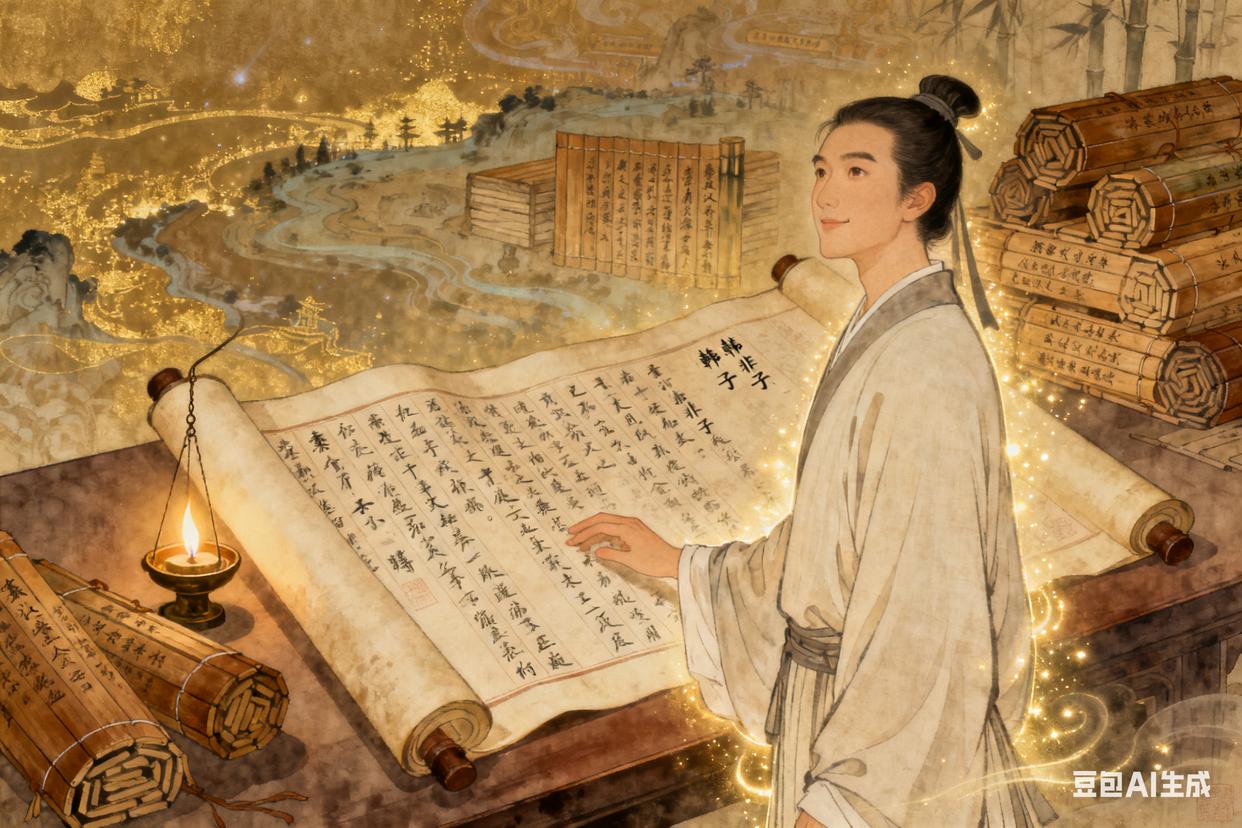

在兰陵的几年,韩非读遍了荀子的藏书,却越来越觉得儒家的“仁政”救不了韩国。公元前257年,秦国在长平之战后又攻韩,夺取了野王。消息传到兰陵,韩非连夜翻出商鞅的《商君书》,竹简上的“法者,天下之公器也”被他用朱砂画了圈。他想起韩国用申不害的“术”治时,韩昭侯靠着权术让韩国强了一阵,可昭侯一死,新君没了驾驭权术的本事,韩国又垮了。他又翻出慎到的著作,看到“势者,君之舆也”,突然拍了下案几——光有法不行,光有权术也不行,君主还得有“势”,有足够的权威才能推行法治。那天夜里,他在竹简上写下“法、术、势,三者不可一无,皆帝王之具也”,油灯烧干了三盏,他的眼睛却亮得像天上的星。

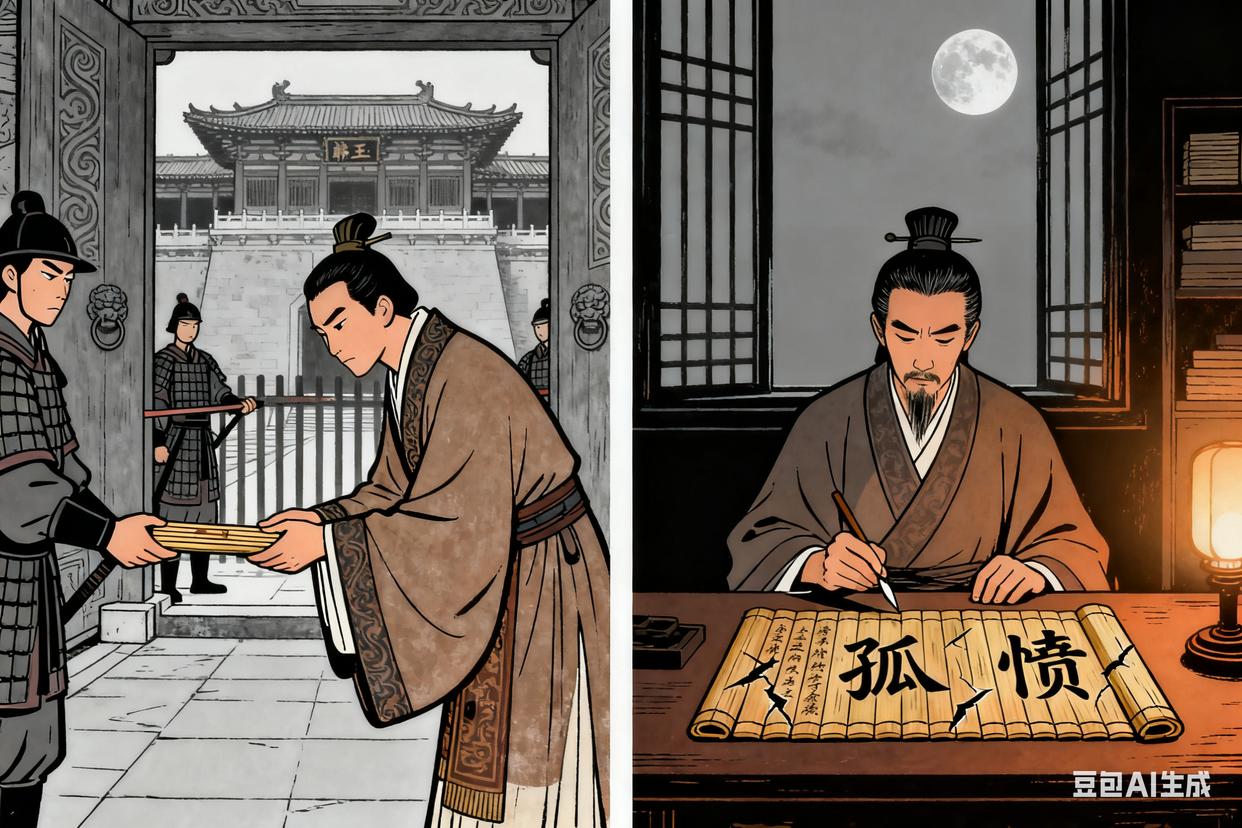

公元前250年,韩非回到韩国,此时的韩桓惠王沉迷享乐,朝堂上权臣当道。他揣着写好的奏章,去宫里求见。侍卫拦在宫门外,看他穿着旧宗室服,又听他说话结结巴巴,只说“大王在宴饮,不见外臣”。韩非没办法,只能把竹简交给内侍,反复叮嘱“此乃救国之策,务必呈给大王”。可等了半个月,一点消息都没有。他托人去打听,才知道那捆竹简被扔在后宫的杂物堆里,上面落满了灰尘。那天晚上,他在书斋里坐了一夜,窗外的月亮缺了一角,像被啃过的饼。他拿起刻刀,在新的竹简上刻下“孤愤”两个字,刻得太深,竹片裂开了一道缝,就像他心里的口子。

之后的几年,韩非没再去求见韩王,只是闷在书斋里写东西。公元前248年,他写完了《五蠹》。那天他坐在案前,看着竹简上“儒以文乱法,侠以武犯禁”的字样,手指不小心被竹片划破,血珠滴在“儒”字上,晕开一小片红。他想起新郑城里那些靠游说吃饭的儒生,想起那些拿着剑到处惹事的游侠,又想起韩国士兵饿着肚子打仗的样子,忍不住把刻刀往案上一放,低吼道:“此……此等害国之人,当诛!”吼声因为口吃断断续续,却带着前所未有的决绝。他把《五蠹》和之前写的《孤愤》《说难》整理在一起,用布包好,藏在书箱最底层——他知道,韩王不会看,但总有一天,会有人懂这些话。

公元前247年,李斯入秦,成了吕不韦的门客。两人开始书信往来,韩非在信里问李斯“秦欲攻韩,子可劝秦王缓之?”李斯回信说“秦欲并天下,韩必在前,非吾所能阻也”。韩非拿着那封回信,翻来覆去看了好几遍,竹简的边缘被他摸得发暖。他想起在兰陵时,李斯曾说“他日若得志,必不忘同窗之谊”,可如今,两人一个为韩,一个为秦,像站在河的两岸,只能相望,不能相守。他提笔想再写封信,可写了又涂,涂了又写,最后只在竹简上刻了“势异也”三个字,就把笔扔了。

公元前234年的一天,咸阳宫里,秦王嬴政正对着一捆竹简拍案叫好。那是李斯呈上来的《韩非子》,嬴政读到“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”时,忍不住对左右说:“寡人得见此人与之游,死不恨矣!”李斯站在旁边,心里一阵复杂——他知道韩非的才华,可也怕韩非来秦后,自己就没了位置。但他还是顺着秦王的话说:“韩非乃韩国宗室,今在韩,王若欲见,可令韩王送之入秦。”秦王听了,立刻下令:“明日便派使者去韩,要韩非来秦!”

公元前233年,韩国的城门缓缓打开。韩非穿着一身素色的衣服,怀里抱着那捆用布包了好几层的《韩非子》竹简,一步步走出新郑。他回头看了一眼城门上的铜环,那铜环已经生了锈,阳光照在上面,没一点光泽。路上的百姓看着他,有人小声说“这是宗室的韩非先生,要去秦国了”,有人叹气“韩国连先生这样的人都留不住,怕是要完了”。韩非听到了,却没回头,只是把怀里的竹简抱得更紧——他想,或许去了秦国,能说服秦王不攻韩,能让自己的法治思想有个去处。

到了咸阳,韩非第一时间去见秦王。咸阳宫很大,地砖光可鉴人,他走在上面,脚步声显得格外响。嬴政坐在殿上,目光灼灼地看着他,可他一开口,口吃的毛病又犯了。“王……王欲强秦,当……当行法治,明……明法度,强君势……”他说得很慢,每说一个字都要用力,额头上冒出了细汗。嬴政皱了皱眉,没像读他的书时那样激动。李斯在旁边轻声说:“韩非虽有才华,然心系韩国,恐难为秦用。”秦王没说话,只是让韩非先下去休息。

韩非知道自己面见秦王时没表现好,就写了《存韩》奏章,呈给秦王。他在奏章里说“韩事秦三十余年,如郡县也,今王攻韩,韩必联赵魏抗秦,于秦不利”,还建议秦王先攻赵国。可这封奏章,却成了他的催命符。姚贾——那个曾出使四国、被韩非批评过“以王之权,擅用秦财,私交诸侯”的大臣,先去找秦王告状:“韩非是韩的公子,肯定为韩不为秦。现在不用他,留久了再放回去,就是给秦国留祸患,不如杀了他。”

姚贾说完没几天,李斯也去见秦王了。他站在秦王面前,低着头说:“韩非的《存韩》看似有理,实则是想保韩国。秦要统一天下,韩国必灭,韩非若在,必阻此事。不如赐他死,以绝后患。”秦王沉默了很久,最后点了点头:“就按你说的办。”李斯从宫里出来,心里像压了块石头。他去狱中见韩非,带了一壶酒。韩非坐在牢房的草席上,看到他来,慢慢站起来:“子……子为何要杀我?”李斯不敢看他的眼睛,只是说:“非我也,势也。”说完,他把酒放在地上,转身就走,没敢回头——他怕看到韩非的眼神,怕自己会后悔。

那天晚上,狱卒给韩非送来毒酒。韩非拿起酒壶,看着里面琥珀色的液体,想起了在兰陵的日子,想起了父亲说的“韩之弱,乃治不善也”,想起了自己刻的那些竹简。他没有犹豫,仰头把毒酒喝了下去。毒酒入喉,一阵剧痛传来,他用最后一丝力气,指了指身边的《韩非子》竹简,好像在说“要让这些留下来”。然后,他倒了下去,眼睛还睁着,望着窗外的天空——那天的天空,和他离开新郑时一样,灰蒙蒙的。

韩非死后没几天,秦王嬴政就后悔了。他冷静下来,觉得韩非的思想确实能帮秦国统一天下,不该杀了他。他立刻下令赦免韩非,可内侍去狱中一看,韩非已经没气了。嬴政把案头的竹简全推到地上,怒吼道:“寡人未下令杀之,尔等为何如此!”李斯跪在地上,不敢说话,只是心里清楚,韩非的死,自己脱不了干系。

后来,李斯收集了韩非散佚的竹简,一篇篇整理好,呈给秦王。嬴政把这些竹简当成了治国的宝典,下令在秦国推行韩非的“法术势”思想。官吏们严格按照法律办事,没人敢徇私;秦王的权威越来越重,朝堂上没人敢质疑;军队按照律法奖惩,战斗力越来越强。公元前221年,秦国灭掉齐国,统一了六国。嬴政坐在咸阳宫的龙椅上,手里拿着《韩非子》的竹简,对大臣们说:“韩非虽死,其思想助秦统一,当为后世法。”李斯站在旁边,看着秦王,又看了看那捆竹简,眼里满是复杂——有愧疚,有敬佩,还有一丝说不清的怅然。

韩非这一生,像一颗投入乱世的石子。他有口吃,说不出流利的话,却用竹简刻下了震古烁今的思想;他想救韩国,却没能留住自己的母国;他为秦提供了统一天下的思想武器,自己却死在了秦国的牢里。可他的思想,却没随着他的死亡而消失。秦朝用他的法治思想建立了中央集权,汉朝“汉承秦制”,把他的思想悄悄融进了治国理念里;后来的唐宋明清,每一个大一统王朝,都能在律法和君权制度里,找到韩非思想的影子。

如今我们再读《韩非子》,看到的不只是两千多年前的治国之道,还有一个人在乱世里的坚持。他像我们身边那些有理想的人——或许口齿不伶俐,或许处境艰难,或许付出了生命的代价,却始终没放弃自己认定的道路。就像现在的我们,在追求梦想时,可能会遇到不被理解的孤独,可能会面临现实的打压,可能会为了坚持而付出代价,但只要像韩非那样,把自己的“思想”刻在心里,哪怕不能亲自实现,也能在历史的长河里,留下属于自己的痕迹。

今年的秋雨又落下来了,就像公元前245年新郑的那场雨。如果此刻走进那间书斋,或许还能看到案上的油灯亮着,竹简上刻着未完的字,而那个口吃的法家巨子,正坐在案前,手指轻轻摩挲着竹片,眼里满是对治世的期待。