1954年5月1日傍晚,日内瓦湖面仍裹着湿冷的春意,周恩来下榻的旧式酒店里却透出温暖灯火。会务人员低声提醒:“卓别林先生已经从沃韦出发。”一句话,让会议紧绷的气氛添了几分期待。

此前五天,围绕朝鲜停战与印度支那问题的辩论一波三折。周恩来在谈判桌上针锋相对,下了场却决定抽出一晚,见见那位用镜头嘲弄强权的英国老人——查尔斯·卓别林。对他而言,这不单是一场饭局,更是一种礼遇,一抹难得的轻松。

卓别林此刻坐在驶向日内瓦的黑色雪铁龙里,远山上还残留皑皑雪线。司机按捺不住好奇问:“先生不累吗?”老人用带着鼻音的法语回答:“能见到中国总理,比拍一部新片还刺激。”1949年后,他一直关注着东方那场翻天覆地的变革。

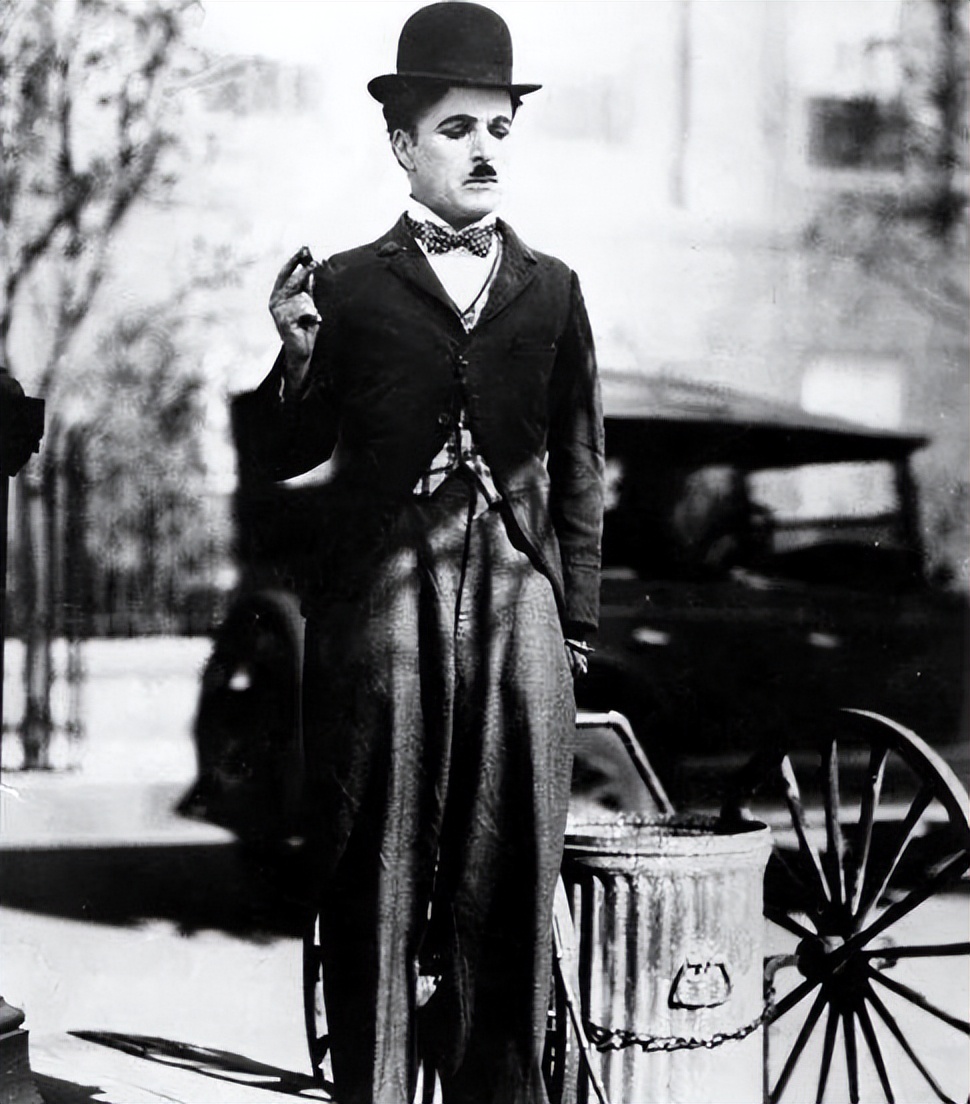

外界眼中,卓别林与政治新闻同框似乎格格不入,可命运早已把他推到风口浪尖。1940年《大独裁者》上映,他顶着纳粹威胁开炮;1947年,美国众议院非美活动调查委员会步步紧逼,他的签证被吊销,1952年被迫迁居瑞士科西耶,时年63岁。若不是这些坎坷,他也许不会和周恩来在异国湖畔相对而坐。

宴会准备得极雅致:木雕壁炉旁摆着景德镇粉彩瓶,圆桌中央是一束白色香石竹,烤鸭、扒羊排、豆豉鲈鱼依次排开,压轴的是两坛坤沙茅台。周恩来特意叮嘱翻译:“不必刻意拘谨,老朋友而已。”他向来懂得用细节化解距离。

脚步声在走廊回响,穿燕尾服的卓别林出现了。周恩来起身迎上前,先伸手,又轻轻点头致意。卓别林微微弯腰,带着孩童般的兴奋:“Premier Zhou, it is my honor!”周恩来笑道:“欢迎来到日内瓦,也欢迎您将来去北京看看。”两人相视而笑,仿佛多年故交。

入席后,周恩来第一句话便提到《城市之光》。他说,这部影片里那个搬不开社会重负却依旧卖力逗笑的小人物,让无数中国观众落泪又破涕为笑。“底层人的尊严,本不该被践踏。”这句话让卓别林眼眶微红。那是他年少在伦敦雾气里讨生活的真实写照,也是他拒绝在好莱坞妥协的理由。

44年前,1910年11月,年仅21岁的卓别林第一次横渡大西洋登上纽约港口;44年后,他在瑞士的木屋里靠近壁炉写信,回绝了好莱坞制片厂的高额合同。他说自己更想给孩子们讲故事,而不是给审查官递台词。命运兜兜转转,把他带到这一桌中国佳肴前。

谈话很快跳出电影本身。周恩来简要介绍了中国抗日战争的艰苦与三年解放战争的急进:1949年10月,毛泽东宣告中华人民共和国成立时,延安的土坯房里传来爆竹声,贫民窟出身的战士流着泪说终于有了自己的国家。卓别林听得连连点头:“这一幕,一定比任何银幕都壮阔。”

烤鸭上桌,侍者递来薄如蝉翼的荷叶饼。卓别林第一次尝试,用筷子笨拙地卷起鸭皮,不小心掉了一片,惹得全桌轻笑。气氛就在这无心的小失误里融化。随后他起身,比划了几秒经典的“鸭子步”,颤颤巍巍却依旧灵动,赢得掌声。

桌上两瓶茅台酒散发酱香。周恩来举杯:“这是贵州仁怀的老酒,窖藏二十年。”卓别林啜一口,眉毛瞬间挑起,“Intoxicating and gentle!”说罢抬手指向酒瓶,小心翼翼地问:“能送我一瓶吗?”这句诚恳又带些顽皮的请求逗乐了所有人。周恩来爽快点头,让工作人员准备木盒包装,还附送一只雕花酒盅。

不大的餐室里没有外交辞令的锋芒,更多是彼此欣赏。卓别林提到自己早年对马克思著作的兴趣,他相信艺术与社会关怀不可分离;周恩来说,中国电影刚刚起步,需要那份“帕萨迪纳阳光下的幽默感”去触摸人民的笑与泪。双方很快谈到合作的可能性。

夜色浓重,窗外的湖水一寸寸暗下去。临别时,周恩来把刚收录的中国民歌唱片亲手交给卓别林。另一边,卓别林怀里紧抱那瓶茅台,仿佛小孩得了新玩具。站在门廊,他忽然回头大声说:“等我把它带回去,我们一家人先干杯,再开始写新剧本。”

五月的夜风吹动旗帜。第二天,日内瓦会议继续,谈判桌上火药味不减;而在沃韦湖边,卓别林却拿起钢笔,给长子写下简短一行字:“昨晚结识一位真正的绅士,一位来自东方的大国总理。”

一顿饭,换不来立即的世界和平,却让两位经历了不同苦难的长者彼此惺惺相惜。1954年的日内瓦,把银幕与外交、艺术与革命、茅台与红酒放在同一张桌上,留下茶余酒后的佳话,也留下那句质朴而永恒的请求:“能送我一瓶吗?”

评论列表