崇祯十七年三月十七日,农民起义军围攻京城。

十八日晚,崇祯皇帝朱由检与贴身太监王承恩登上煤山(也称万寿山,今北京景山),远望着城外和彰义门一带的连天烽火,只是哀声长叹,徘徊无语。

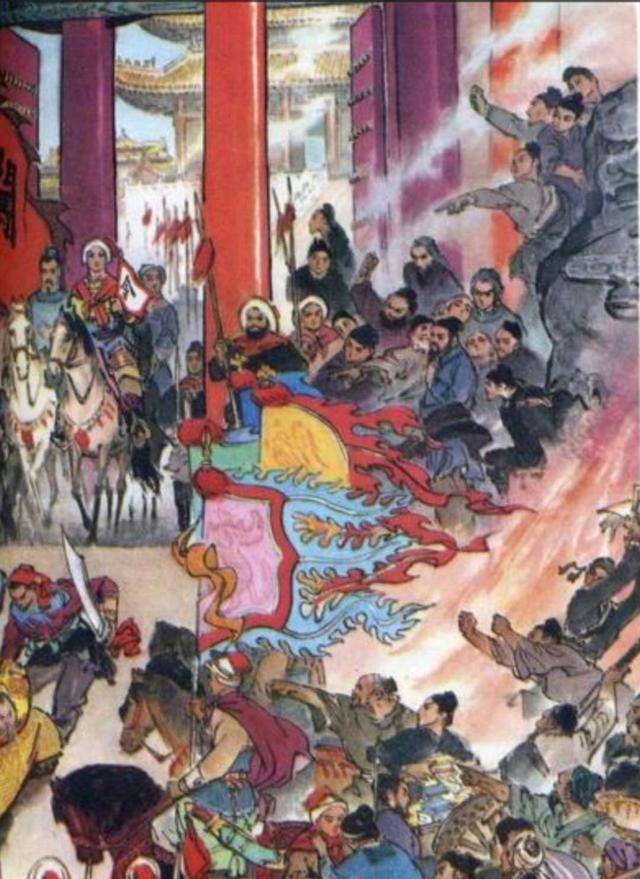

十九日凌晨,起义军从彰义门杀入北京城。然后崇祯皇帝手执三眼枪与数十名太监骑马出东华门,被乱箭所阻,再跑到齐化门(朝阳门),成国公朱纯臣闭门不纳,后转向安定门,此地守军已经星散,大门深锁,太监以利斧亦无法劈开。此时大火四起,崇祯皇帝重返皇宫,城外已经是火光映天。天色将明,崇祯皇帝在前殿鸣钟召集百官,却无一人前来,崇祯皇帝说:“诸臣误朕也, 国君死社稷 ,二百七十七年之天下,一旦弃之,皆为奸臣所误,以至于此。”最后在景山歪脖树上自缢身亡,死时光着左脚,右脚穿着一只红鞋。时年33岁。身边仅有提督太监王承恩陪同。

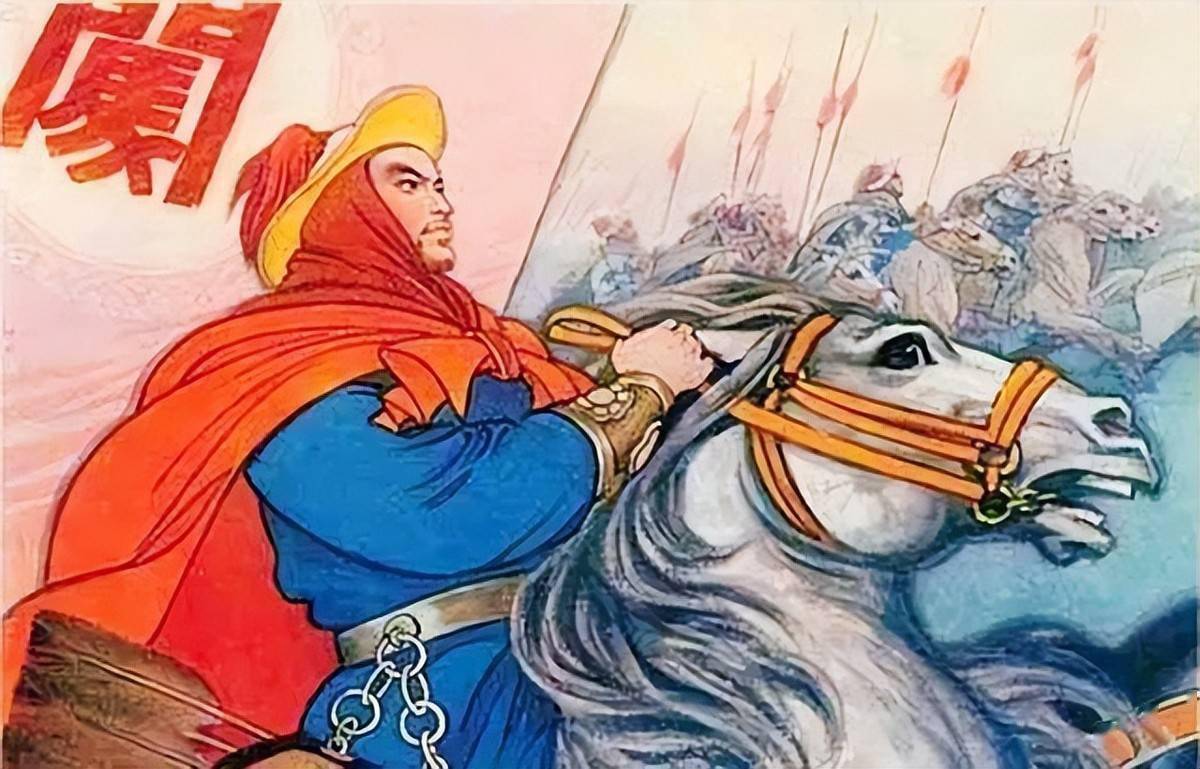

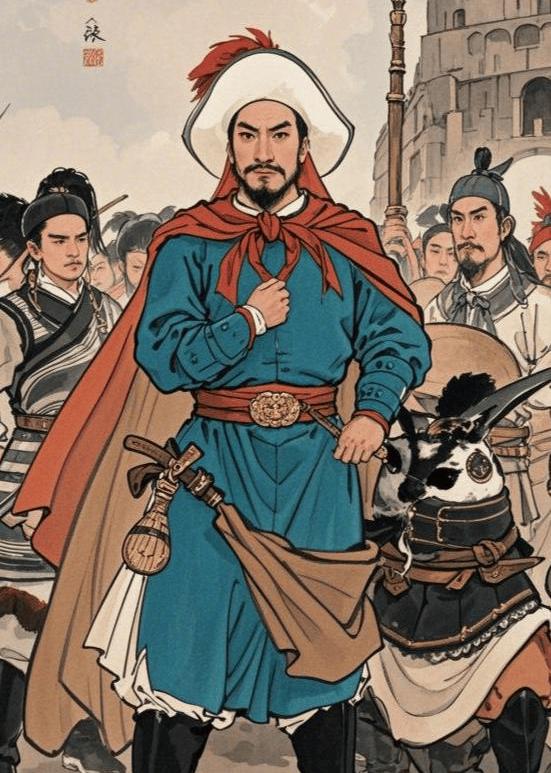

取代崇祯皇帝的是一位头戴白毡笠、身着蓝箭衣的陕北汉子——李自成。然而,谁曾想,他坐在龙椅上的时间仅有短短四十二天。

历史长河中,农民起义如潮起潮落,从陈胜吴广到洪秀全,为何独独李自成,这位差点一统江山的起义领袖,背负了最为沉重的历史骂名?

万历末年,大明王朝已是风雨飘摇。土地兼并严重,赋税繁重,加上连年灾荒,百姓生活困苦。万历四十四年,山东、河南等地大旱,蝗灾肆虐,饥民遍野。朝廷虽有赈济,却是杯水车薪。

陕北地区尤为严重,这里土地贫瘠,气候干旱,农民收成微薄。天启七年,陕北澄城知县张斗耀在灾荒之年仍然强行征税,激起民变。王二率领数百饥民冲进县城,杀死知县,揭开了明末农民起义的序幕。

此时的李自成,还只是银川驿站的一名普通驿卒。万历三十四年出生在陕西米脂县的他,童年给地主放羊,青年时在驿站工作,原本与造反毫无关联。

然而,崇祯元年,朝廷为节省开支,大规模裁撤驿站,李自成失去了工作。同年,陕西灾荒,他的家庭也陷入困境。在欠下当地举人艾诏的债务后,李自成被控告入狱。出狱后,他杀死艾诏,投奔了当时的起义军领袖王左挂。

明末农民起义并非始于李自成。高迎祥、张献忠等十几支起义军已活跃多年。李自成最初只是高迎祥部下的一个队长,因勇猛有谋略,被称为“闯将”。

崇祯九年,高迎祥被俘牺牲,李自成被推举为“闯王”,从此成为明末农民军的主要领袖之一。此时的明朝,外有后金军队不断骚扰,内有起义军此起彼伏,已然岌岌可危。

李自成能够从众多起义领袖中脱颖而出,自有其过人之处。与张献忠等其他领袖相比,他更懂得收拢人心,更有政治远见。

崇祯十三年前后,李自成在河南提出了“均田免赋”的口号,这一政策立刻吸引了大量流民加入。当时民间流传着“迎闯王,不纳粮”的歌谣,起义军队伍迅速壮大。

与此同时,李自成严明军纪,规定不得滥杀无辜,不得强占民女,这与明军的烧杀抢掠形成鲜明对比。他还重视知识分子,吸纳了牛金星、宋献策等士人加入,为起义军出谋划策。

崇祯十四年,李自成攻占洛阳,杀福王朱常洵,开仓放粮,赈济灾民,声望达到顶峰。此后,他一路势如破竹,于崇祯十七年三月攻入北京。

然而,进入北京成为李自成事业的转折点。大顺军进城后,军纪开始败坏。部分将领沉迷享乐,士兵也开始骚扰百姓。更为致命的是,李自成对明朝旧臣进行“追赃助饷”,通过酷刑逼迫他们交出财产。

这一举措虽然短期内获得了大量财富,却彻底失去了士大夫阶层的支持。当吴三桂引清军入关时,李自成在山海关战败,匆匆撤离北京,从此一蹶不振。

永昌二年,李自成在湖北通山县九宫山遭地主武装袭击身亡,时年三十九岁。一代闯王,就这样结束了他跌宕起伏的一生。

中国历史上的农民起义不胜枚举。最早可追溯到秦末的陈胜吴广起义,之后有东汉的黄巾起义、唐朝的黄巢起义、北宋的方腊起义、明朝的唐赛儿起义、清朝的太平天国运动等等。这些起义领袖中,有的在历史上形象相对正面,如黄巢被誉为“冲天大将军”;有的则毁誉参半,如洪秀全。为何独独李自成承受了最多的骂名?

与黄巢相比,李自成更有机会建立稳固政权。黄巢起义虽然也曾攻占长安,但很快败亡。而李自成则灭亡了明朝,有机会一统天下。正因如此,他的失败更让人扼腕,也更容易被指责为“无能”。

与朱元璋相比,李自成缺乏建国之才。朱元璋从农民起义起家,最终建立了延续近三百年的明朝。而李自成的大顺政权仅存在了短短一年有余。这种对比使得后人评价李自成时常带有“恨铁不成钢”的情绪。

与同一时期的张献忠相比,李自成的军纪原本更为严明。张献忠在四川的屠杀行为已遭历史谴责,而李自成最初是以“仁义之师”的形象出现的。正因如此,他进入北京后的军纪败坏更让人失望。

历史上对农民起义的评价,往往取决于他们是否最终成功建立稳固政权。成功者如朱元璋,被赞为“顺应天命”;失败者如李自成,则容易被贬为“流寇”。李自成恰好处于这种历史评价体系的尴尬位置——他成功了,却又失败得太快。

李自成之所以在历史上遭受如此多的骂名,原因是多方面的。

他背负了导致明朝灭亡的责任。在中国传统史观中,朝代更迭本是天命所归,但明朝的灭亡却带有极大的偶然性——如果没有李自成的起义,明朝或许能够集中力量对抗后金,不会两线作战而亡。

因此,李自成被视为导致华夏沦陷的罪人。这种观点在清初尤为盛行,清朝统治者乐于将明朝灭亡的责任推给李自成,以减轻自己“取天下于流贼而非明朝”的道德负担。

李自成失去了士大夫阶层的支持。历史是由知识分子书写的,而李自成对明朝官员的迫害,使得他在史书中的形象极其负面。

《明史》由清朝编修,对李自成的描述自然充满贬斥。而民间文人的笔记、小说,也大多受这些官员影响,对李自成极尽丑化之能事。

李自成的失败过于迅速和彻底,这成为后人嘲笑的话柄。他在北京的四十二天,被描绘成一场闹剧。大顺军进城后的军纪败坏,以及在山海关的惨败,都成为他无能的证据。

相比之下,其他农民起义领袖,要么如朱元璋一样成功建立新朝,要么如黄巢一样迅速败亡,都不像李自成这样,曾经无限接近成功,却又一败涂地。

李自成还被指责为缺乏远见,未能团结各方力量。他未能及时招降吴三桂,也未能有效抵抗清军,这些决策失误都成为后人批评的焦点。

数百年后的今天,我们或许应该以更客观的视角看待李自成和他的失败。

李自成的起义并非偶然。明末土地高度集中,赋税繁重,民不聊生,社会矛盾已经尖锐到不可调和的地步。即使没有李自成,也会有其他人揭竿而起。

李自成能够从众多起义领袖中脱颖而出,必然有其过人之处。他的“均田免赋”政策切中时弊,他对军纪的要求也显示出他的政治远见。他的失败,某种程度上是历史的必然。

明朝末年,内忧外患交织,无论谁接手这个烂摊子,都面临巨大挑战。北方的后金政权兵强马壮,南方的明朝残余势力仍然强大,加上连年天灾,新政权很难在短时间内稳定局势。

李自成缺乏足够的时间来巩固政权。从崇祯十七年三月进京到四月败退,他真正掌控北京的时间只有四十余天。在这短短的时间内,他既要安抚民心,又要整顿军纪,还要应对各方威胁,实在是一项不可能完成的任务。

李自成团队的局限性也注定了他的失败。他的核心团队大多来自社会底层,缺乏治理国家的经验。虽然吸纳了一些知识分子,但这些人在决策中的影响力有限。与朱元璋的团队相比,李自成身边缺乏刘伯温、李善长那样的大才。

历史不能假设,但有时不妨思考:如果李自成能够更妥善地处理与吴三桂的关系,如果他能更有效地约束部下,如果他能更快速地稳定北方局势,历史是否会不同?

其实,历史上对李自成的评价也经历了多次变化。

清初,官方和民间对李自成的评价几乎一致负面。清朝需要将自己塑造成替明朝报仇的正义之师,因此极力丑化李自成。而明朝遗民也痛恨李自成灭亡明朝,导致清军入关。

清代中期,随着时间推移,对李自成的评价开始有所缓和。一些史学家开始客观分析明末社会矛盾,认为农民起义是官逼民反的结果。李自成作为起义领袖,其行为有其合理性。

清末革命党人更是将李自成视为反抗封建统治的英雄。孙中山等人曾多次引用李自成起义的例子,鼓励民众推翻清朝统治。这一时期的李自成形象有了明显提升。

1949年后,大陆史学界对李自成评价普遍较高。姚雪垠的长篇小说《李自成》更是将这一趋势推向高潮,把李自成塑造成英雄。

后来史学界对李自成的评价趋于多元化。既肯定其反抗封建压迫的积极意义,也客观分析其失败的原因和局限性。不再简单地将李自成标签化为“英雄”或“流寇”。

在民间,李自成的形象则更为复杂。在他的家乡陕西米脂,他被视为地方名人,有关他的传说广为流传。而在北京等地,由于他曾是明朝的终结者,人们对他的感情则颇为复杂。

这种评价的变化,反映了不同时代、不同立场的人们对历史的不同理解。李自成已不再是一个简单历史人物,而成为一个文化符号,承载着各种历史记忆和价值判断。

李自成是一个悲剧人物,他代表了中国历史上无数试图改变自己命运的农民,也代表了他们难以突破的历史局限性。

当我们回顾那段历史,不应简单地唾骂或赞美,而应理解那个时代的复杂性,理解李自成们面临的困境和选择。

我们或许应该少一些道德批判,多一些历史理解。在明末那种天灾人祸交织、内忧外患并存的复杂环境中,任何历史人物都难以轻松应对,李自成也不例外。

历史从不是非黑即白的简单叙事,而是充满各种可能性的复杂图景。李自成的故事,正是这幅图景中最为引人深思的片段之一。

在漫长的中国历史中,李自成只是一位匆匆过客,但他留下的思考,却跨越时空,至今仍然值得我们品味。

评论列表