尼采说,当你凝视深渊时,深渊也在凝视你。

说白了,很多事之所以会发展成恶性局面,就是本身一直在跟自己过不去。

然后,跟自己较劲了还慢慢觉得不得劲,于是想方设法还要跟别人老较劲。

以至于较劲久了,你自己也可能变成那个你讨厌的样子了。

很多人最大的痛苦,根源就在这儿。

他们的心里总憋着一股劲,可说来说去其实就四个字:总想翻盘。

输了不服,丢了想找回来,吃了亏非得扳平到底。

这股劲要是用对了地方,叫励志。

可用错了地方呢?那不就成了折磨自己的枷锁了嘛。

说到底吧,人生很多烦恼,都是自己不肯放过自己。

一、 困于过去,失掉现在

人要想翻盘,其实最重要的第一步,就别回头看。

如果自己的那双眼睛啊,总盯着过去那本旧账,一笔一笔地算。

于是就在那里算自己当初哪里做得不好,算别人如何对不起自己。

最终,越想越气,越算越亏,越亏越烦,越烦越破罐子破摔。

以至于整个人的精神气儿,就全耗在这上面了。

脚下正在走的路,反而看不清了。

现在的日子,也过得没滋没味。

这就好比开车,你老是死死地盯着后视镜,那前边的路还怎么走?早晚非撞上不可。

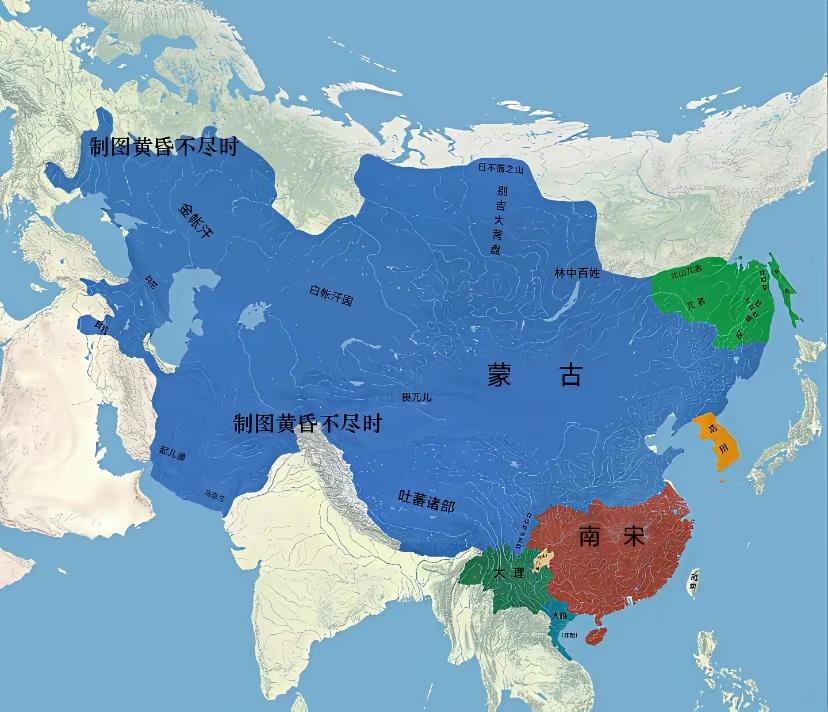

战国末年,秦国大将李信率二十万大军攻楚,轻敌冒进,被楚将项燕打得大败而归。

这是秦国少有的惨败,于是秦王嬴政亲自去请老将王翦出山。

王翦带了六十万兵,到了前线,却高挂免战牌。

他不进攻,也不撤退,就是每天让士兵吃好睡好,操练一下,然后……修城墙。

项燕多次挑战,秦军就是不动。

这一耗,就是一年多。楚军这边就纳闷了,也烦躁了。

他们总想着复制上次的胜利,总在琢磨怎么才能再次“翻盘”,打一场漂亮仗,一雪前耻……不对,是再创辉煌。

可敌人不出来,他们浑身的劲儿没处使。

时间久了,士气就懈怠了,心里也毛了。

他们所有的思维和行动,都被“如何再次击败秦军”这个念头框住了。

而王翦呢?他压根没想过去那场败仗。

他眼里只有当下的形势:楚军求胜心切,我军以逸待劳。

他等的就是一个时机。

终于,他看到秦军士兵在营地里玩投石游戏,精力旺盛,知道士气可用了。

同时,探子来报,楚军开始向东调动,出现了可乘之机。

王翦立刻下令,全军出击。

养精蓄锐一年的虎狼之师,如洪水般冲垮了因为总想“翻盘”而焦躁不堪的楚军。

楚军主帅项燕兵败自杀,楚国主力就此覆灭。

普布里乌斯·西鲁斯也说:“执着于过去,就会失去现在。”

人啊,老是揪着过去那点成败得失不放,你就把自己活活绑在了历史的耻辱柱上。

你所有的力气,都用来跟一个已经消失的“幽灵”较劲了。

而现实的生活,眼前的机会,你却完全错过了。

莎士比亚说:“过去的就让它过去吧。”

很多时候,有的人有的事,我们就让其过去吧,放下吧。

放下,不是原谅别人,是放过自己。

腾出手来,才能抓住眼前真正重要的东西。

二、 执念遮眼,不见全局

当“翻盘”成了唯一的念头,这就像一匹拉上眼罩的马。

眼睛只能看到正前方那一小条路,觉得那就是全世界。

旁边有更平坦的大道,有更丰美的水草,全都看不见了。

为了一个局部的“赢”,甚至最后可能输掉的是整个战场。

人一旦钻了牛角尖,就会变得特别固执。

听不进劝,也看不清事实。

所有的判断,都围绕着“我怎么才能赢回来”这个中心。

至于这件事还值不值得做,付出的代价有多大,早就顾不上了。

二战末期,1945年,日本的败局已定。

冲绳岛失守,本土天天被轰炸,海军几乎全军覆没。

明眼人都知道,再打下去,只有亡国灭种一条路。

美国的波茨坦公告,给了日本一个体面投降的机会。

可日本军部那些顽固派,脑子里想的不是如何拯救国家,拯救人民。

他们想的是如何“翻盘”。

他们无法接受“帝国皇军”会失败这个事实。

他们提出了一个疯狂的计划,叫“一亿总玉碎”。

意思是,就算全日本一亿国民都战死,也要保住所谓的“国体”。

他们计划用自杀式飞机、竹枪,让登陆的美国军队付出惨重代价,从而争取“有条件投降”。

他们完全无视了广岛和长崎已经升起的蘑菇云。

为了一个虚幻的“翻盘”执念,他们宁愿拉着整个民族陪葬。

最终,是天皇的“圣断”阻止了这场疯狂。

他说的很直白:不能再让人民受苦了。

埃庇克提图斯说:“人不是被事情本身所困扰,而是被其对事情的看法所困扰。”

困扰你的,往往不是失败本身,而是你“必须赢回来”的那个念头。

这个念头,就相当于让你自己掉进一个坑里。

巴菲特也曾讲过一个很形象的道理:“如果你在坑里,至少别再往下挖了。”

的确,避免掉进坑里,或者已经掉进坑里,那最聪明的做法,不是在里面拼命扑腾,把坑越刨越大。

而是赶紧停下,承认自己掉坑里了,然后想办法爬出来。

有时候,认输不是软弱,而是一种更高级的战略智慧。

是为了保住老本,换个地方,重新开始。

三、 忘了初心,迷失方向

最可惜的是,很多人看似翻盘翻到后来,很多人已经忘了自己最初想要什么了。

一开始,可能只是想争口气,或者挽回一点损失。

但在这个过程中,投入的成本越来越大。

付出的时间、精力、金钱,甚至尊严,都成了新的“沉没成本”。

这时候,目标早就从“解决问题”,变成了“我必须赢”。

赢本身,成了唯一的目的。

为了赢,可以不择手段,为了赢,可以放弃更多宝贵的东西。

这就像两个人吵架,吵到最后,早就忘了为什么而吵,纯粹就是为了吵赢对方。

赢了吵架,却可能输了感情,输了形象,得不偿失。

李斯年轻的时候,在楚国当个小吏。

他看到厕所里的老鼠,吃的是脏东西,见到人和狗就吓得乱跑。

他又看到粮仓里的老鼠,吃的是堆积如山的粮食,住在大屋檐下面,长得肥头大耳,见到人也不怕。

他于是感慨道:“一个人有没有出息,就跟老鼠一样,是由他所处的环境决定的啊!”

这就是历史上有名的“仓鼠之叹”。

这个初心,驱动他拜师荀子,学习帝王之术,然后去秦国奋斗。

他辅佐秦始皇统一六国,成为帝国丞相,真正做到了“仓鼠”的极致。

可后来,秦始皇死了。

赵高找他合谋,要篡改遗诏,立胡亥为帝。

以李斯的精明,难道不知道这是灭族的罪过?

他知道,但他“翻盘”的念头占了上风。

他担心的是,如果扶苏继位,会更重用蒙恬,那他李斯的丞相之位就保不住了。

他为了保住自己“仓鼠”的地位,参与了阴谋。

结果呢?

他确实暂时保住了相位。

但没多久,就被赵高玩弄于股掌,最后被腰斩于咸阳,三族被灭。

临死前,他对儿子说:“我想和你再牵着黄狗,一起出上蔡东门去追野兔,还能办得到吗?”

他最终翻盘翻得,连最初那个想安稳当个“仓鼠”的简单愿望,都永远失去了。

庄子说过:“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!”

生命是有限的,而欲望是无穷的。用有限的生命去追逐无限的欲望,太危险了。

老子也教导我们说:“知足不辱,知止不殆,可以长久。”

老子的道理其实更朴素:知道满足,就不会自取其辱,知道该停手时就停手,才能避免危险,长久平安。

总想翻盘,其实就是一种不知足、不知止。

它让你忘记了当初出发的目的,只是为了生活得更好一点,更安稳一点。

结果却在不断的“翻盘”争斗中,把最初那点简单的快乐和安稳,都搭了进去。

适时地放手,不是承认失败。

而是找回自己,重新校准人生的方向。

▽

所以啊,人这一辈子,最重要的就是能让自己活个明白。

得弄明白,什么值得争,什么根本不值得。

也得弄明白,什么时候该咬牙坚持,什么时候又该洒脱放手。

如果自己总是被“总想翻盘”这四个字拉扯,那它就会像一把锁一样,能把人锁在牢笼里。

可实际上吧,可以解开这把锁的钥匙,其实就在自己手里。

余生,让自己接纳现实,放眼未来。

过去的,无论输赢,都成了定局,毕竟它只是你人生的一段经历,不是你人生的全部,所以要及时放下。

而一个人真正的智慧,是从经历里学到东西,然后轻装上路。

于是,把劲儿使在创造新的未来上,而不是弥补旧的过去。

当你不再执着于“翻盘”的时候,你会发现,天地宽了,心也静了。

这个时候,其实才是自己真正赢的开始。

评论列表