多少家长提醒过孩子 “考试字写工整点”,可青春期的娃偏不听!

最近有个女生,为了跟强调练字的老师对着干,专门练了 “咯噔字体”,就想让老师看不清答案。

谁知道老师根本不纠结,直接给了 0 分。

你们说现在这孩子到了青春期,是不是就像变了个人似的?

好多家长天天在孩子书桌前唠叨,就盼着孩子考试的时候字能写工整点,别让老师看不清丢分。可这青春期的娃呀,你越提醒,他就越跟你对着干!

就说这事儿的主角,那个中学女生吧。班主任都再三强调了,练字得练衡水体,考试的时候字写清晰了才不会丢分,还专门找她谈了好几次,说她之前的字太潦草,让她多下点功夫。

这要是换做咱们,是不是觉得老师这话说得在理啊?可这姑娘倒好,老师的话不但没听进去,反而激起了她那股较劲的劲儿,心里想着:“凭什么都得写一样的字啊?我偏要发明一种老师都看不懂的字体!”

这姑娘也是够执着的,之后半个多月,课余时间全用来创字了。那字写得,笔画故意绕圈,偏旁部首全挤一块儿,她自己都得盯着看半天才能认全。

她还给这字体起了个特别逗的名字,叫“咯噔字体”。

为啥叫这名呢?理由特别幼稚,她说就想让阅卷老师看到的时候,心里“咯噔”一下,不知道咋判分,最后只能给她高分!

你们说这孩子的脑回路是不是特别清奇?

到了月考的时候,她就一笔一划用“咯噔字体”把所有科目都写完了。

交卷的时候,还偷偷在那儿得意,觉得这次肯定能“报复”到老师。

可成绩出来那天,她拿着满是红叉的卷子,哭得那叫一个伤心啊,好几科都是 0 分!

答题卡上就老师写的一行字:“看不清的答案,一律按 0 分处理。别用个性挑战考试规则。”

这姑娘还不服气,跑去找老师争辩,说什么“你就是故意针对我”“你再仔细看肯定能看清”。

老师也没跟她吵,直接把答题卡摊开,让她自己读一道题的答案。

她盯着自己写的字,看了半分钟才磕磕绊绊地读出来。老师手里还堆着几十份没批改的卷子,就跟她说:“我每天要批几百份答题卡,每道题就只有几十秒的时间,哪有功夫去猜你的字啊!”

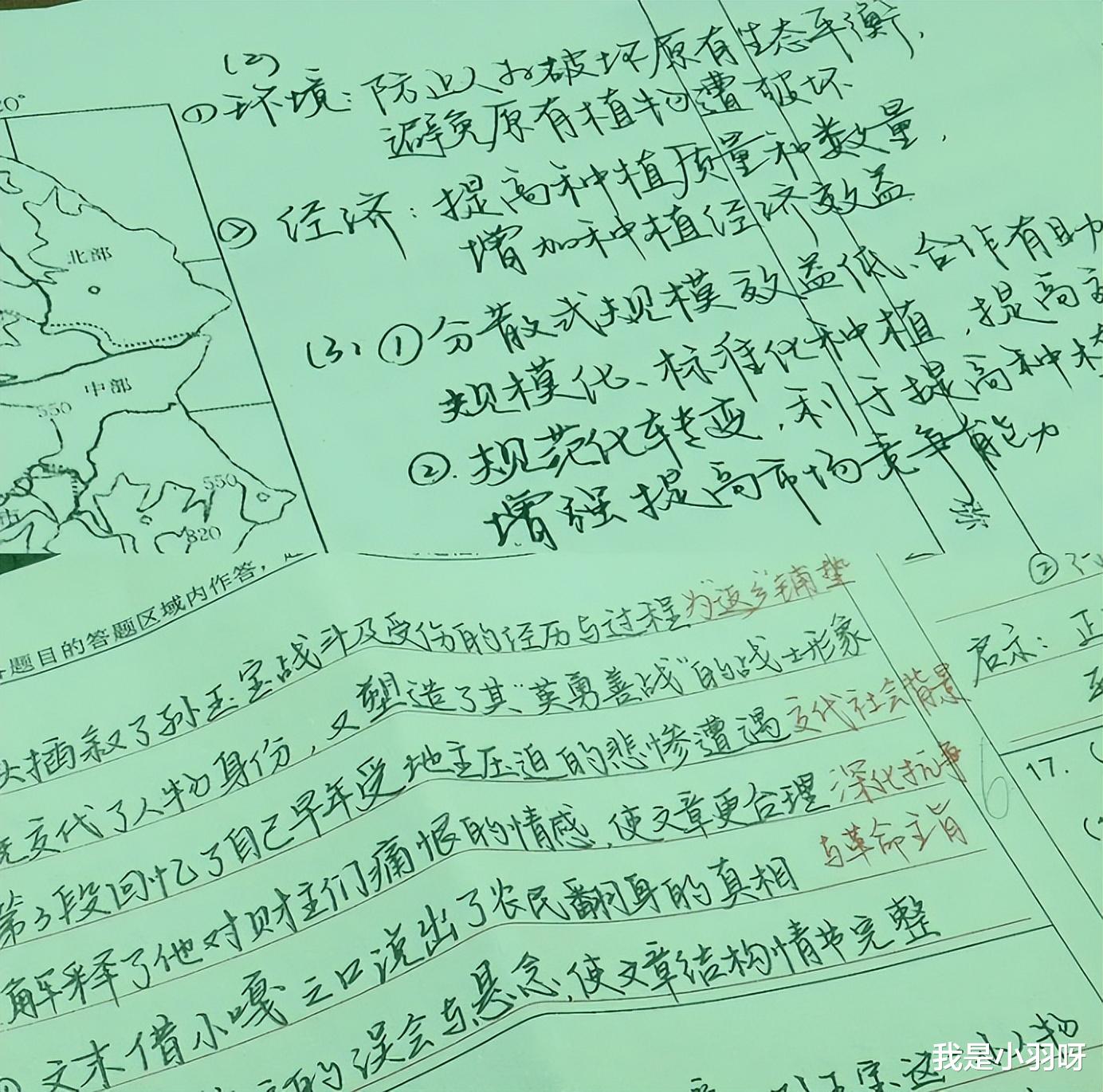

我家邻居就说,他家孩子之前写作文的时候,特别爱写那种艺术字,把心字故意写成爱心形状,结果卷面分被扣了,关键是作文里的论点老师都看不清,又多扣了几分。

考试尤其是像中高考这种特别重要的考试,核心逻辑就是讲究效率、公平和标准化。

在那么有限的阅卷时间里,字写得清晰可辨,这是保证每个考生都能被公平对待的基础。

你字写得模模糊糊的,就好比把和老师沟通的桥梁给堵死了,那老师咋给你分呢?

这姑娘的行为不能简单地就说她“幼稚”或者“作死”。

这时候孩子自我意识特别强,就想通过这种特立独行的方式来证明自己的价值,觉得统一字体的要求就是在压制他们的个性。

认知还不够成熟,有一种“自我中心”的思维,天真地以为整个世界都会围着她的创造转,阅卷老师还会专门停下来,仔仔细细地去解读她写的字。

这真不是老师故意针对她,就是个人的任性在系统规则面前肯定得栽跟头。

我就琢磨这事儿深究起来,说不定还真反映出咱们教育上存在一些缺失。

班主任只是提醒孩子字写清晰才不丢分,这仅仅停留在功利的层面上。

要是教育能再深入一点就好了。

从沟通尊重这个角度告诉孩子,字写得清晰,其实是对阅卷老师时间的一种尊重。

老师们每天要批改那么多试卷,时间多紧张,把字写清楚,也是和老师有效沟通的前提。

不管在哪个领域,想要专业地呈现成果,都得用对方能理解的方式才行。要是能这样跟孩子讲,说不定孩子对规则的抵触情绪就会少很多。

我们平常往往只是把规则一股脑地颁布给孩子,却没好好引导他们去理解规则背后维护公平与效率的深层逻辑。

也许在孩子眼里这些规则就成了一种压迫,自然而然就激起了他们的对抗欲望。

真正强大的个性,是在理解并且尊重客观规则的基础上,还能实现最有效的自我表达。在考试这个赛道上,工整的书写就是孩子的铠甲和利器。

从我要与众不同这种单纯的叛逆,慢慢走向如何让我的才华被世界看见这种成熟的智慧。

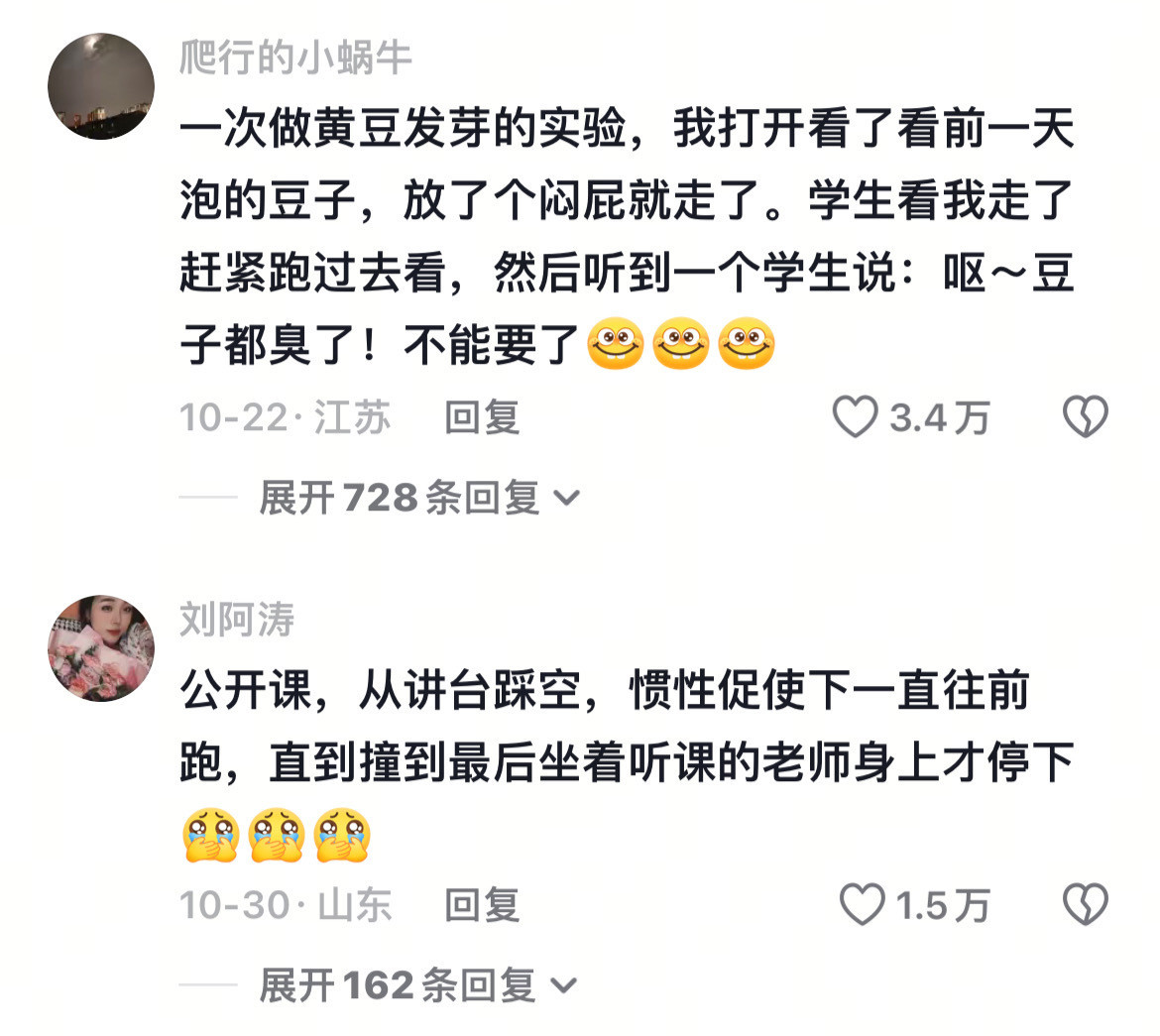

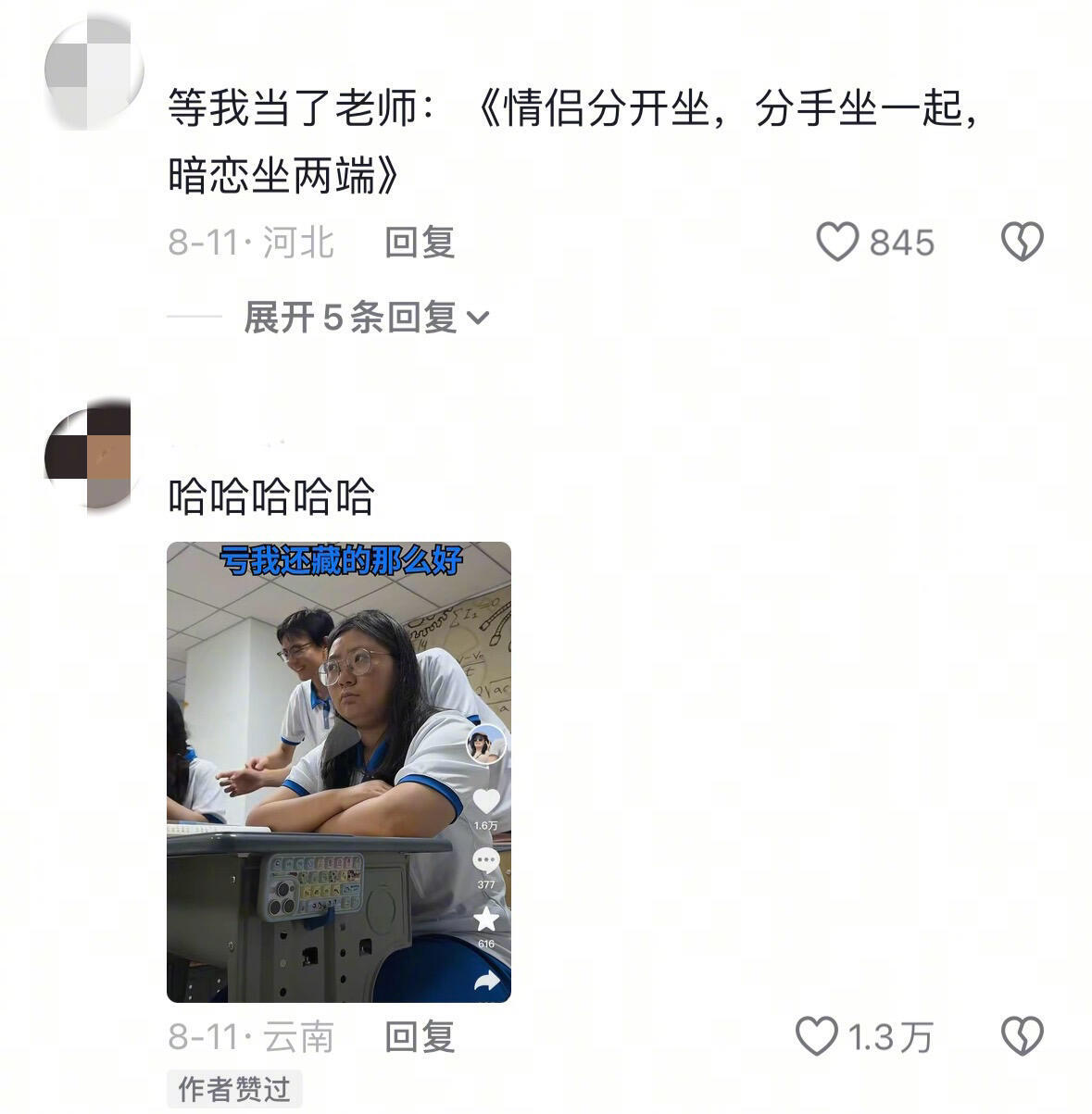

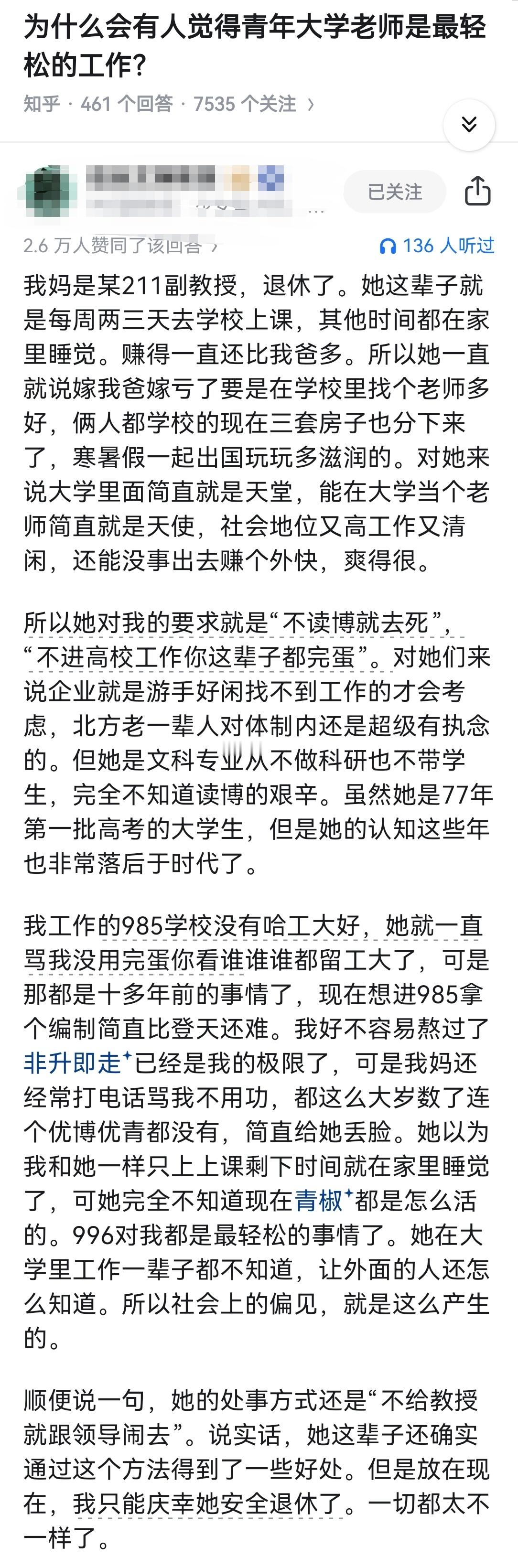

评论列表