当普通打工人还在为月薪五千加班到秃头时,某些“短剧顶流”早已靠一部七天拍完的狗血剧狂揽百万分账,日薪飙到8万,住五星酒店、坐头等舱,却因剧组盒饭少块鸡腿就当场撂挑子——这不是段子,而是当下短剧圈的真实荒诞剧!

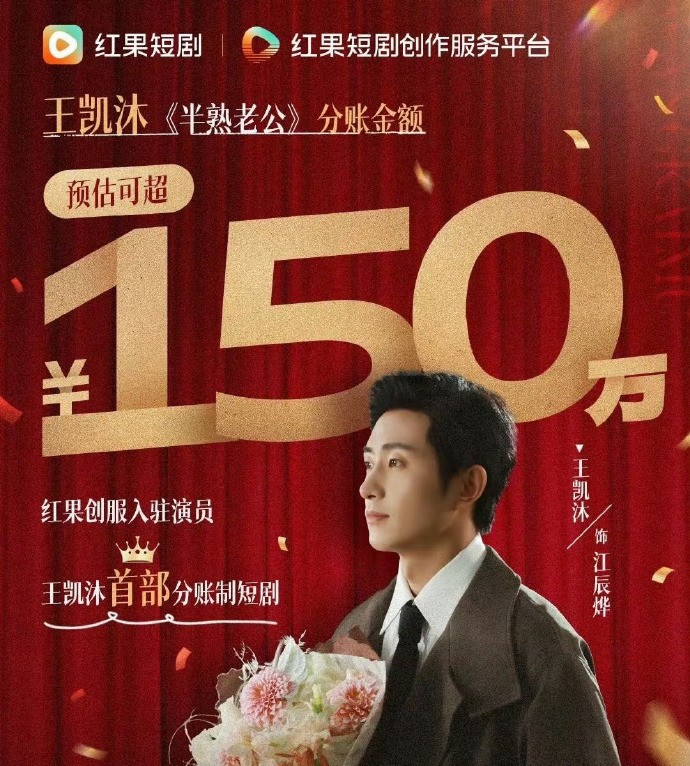

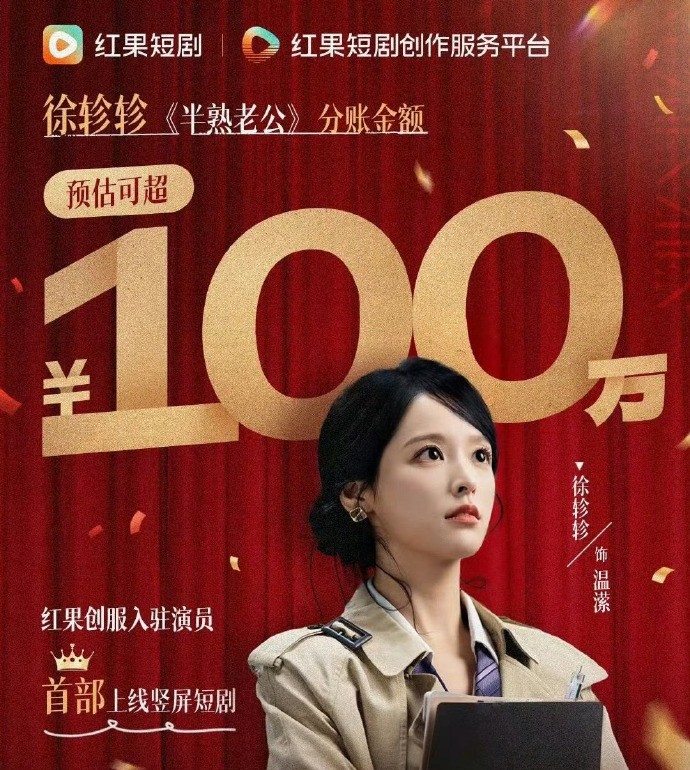

红果短剧高调推出“演员分账制”,号称“让好演员赚大钱”,结果却演变成一场赤裸裸的财富狂欢。头部演员如王凯沐、至春禾等人,单部剧分账轻松破百万,一年拍30部,年入三千万不在话下,秒杀绝大多数长剧一线明星。更夸张的是,有人日薪高达4万至8万,进组不看剧本先问“有没有独立化妆间”,拍摄中途嫌空调不够冷直接叫停——全组几十号人干等两小时,只为哄这位“短剧女王”心情。

而这一切,竟被包装成“行业革新”!平台鼓吹“收益与作品挂钩”,实则加剧资源垄断:只有自带流量的顶流才能拿到高分账,新人连入场券都没有。全行业95%的短剧播放量不过百万,根本达不到分账门槛,但宣传稿却只盯着那5%的“造富神话”猛炒,制造“人人可暴富”的幻觉。殊不知,大多数腰部演员日薪不过千元,新人更是100块一天包吃住,还要自掏腰甲赶早班地铁。

更讽刺的是,这些顶流一边享受着平台流量红利和天价分账,一边对剧组百般挑剔。有演员因助理没带指定品牌的矿泉水当场罢工;有人要求每场戏NG不超过三次,否则“状态不好影响发挥”;还有人进组第一天就列十几页“生活需求清单”,从床品材质到浴室香氛,样样不能马虎。可笑的是,他们演的却是《重生之我在工地当首富》《闪婚总裁的落跑娇妻》这类五毛特效、台词雷人的流水线产品——演技没见多精湛,架子倒是比电影大咖还大。

而所谓的“分账”,水分更是大得惊人。名义上平台承诺“不低于总收益10%”,但扣除服务费、税费、经纪公司抽成后,实际到手往往不足5%。更坑的是,结算周期动辄半年起步,最终到账金额还可能因“数据调整”大幅缩水。可即便如此,顶流们依然趋之若鹜,因为哪怕只拿零头,也远超传统影视收入。

与此同时,真正有表演功底的科班新人却被挡在门外——没有流量,再好的演技也换不来一个主演机会。行业看似繁荣,实则陷入“拼脸、拼关系、拼炒作”的死循环。短剧成了顶流的提款机,却成了新人的修罗场。

红果短剧打着“赋能演员”的旗号,实则构建了一套更残酷的金字塔:塔尖几人挥金如土、耍大牌成风,塔底千人挣扎求生、无声无息。当“7天赚百万”成为营销噱头,当“盒饭太咸”都能引发停工风波,这场短剧盛宴,早已变了味。别再被“分账神话”蒙蔽双眼——这哪是造星?分明是造神(经)!