大唐宫殿内,唐文宗李昂紧握拳头,面色铁青。他刚得知荥阳郑氏将女儿嫁给了一个九品崔姓小官,却拒绝了皇室太子的求婚。

这位皇帝愤然叹息:“吾家二百年天子,顾不及崔卢耶!”两百年的帝王尊严,竟敌不过两个姓氏的光环。

这不是孤例。

唐太宗李世民看到官员编撰的《氏族志》初稿时,博陵崔氏赫然位列第一,皇家李氏却被排在后面。

这位开创贞观之治的雄主勃然大怒,硬是下令将皇室改排第一,长孙皇后的家族排第二,崔氏只能屈居第三。

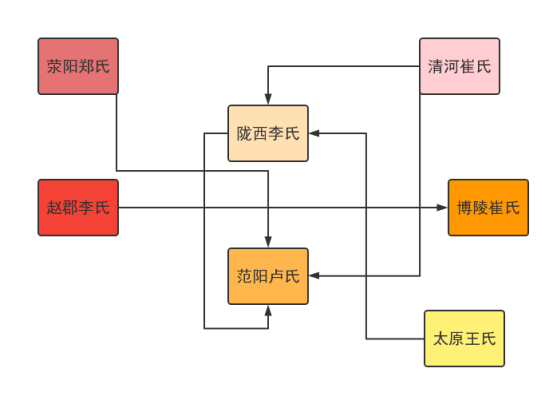

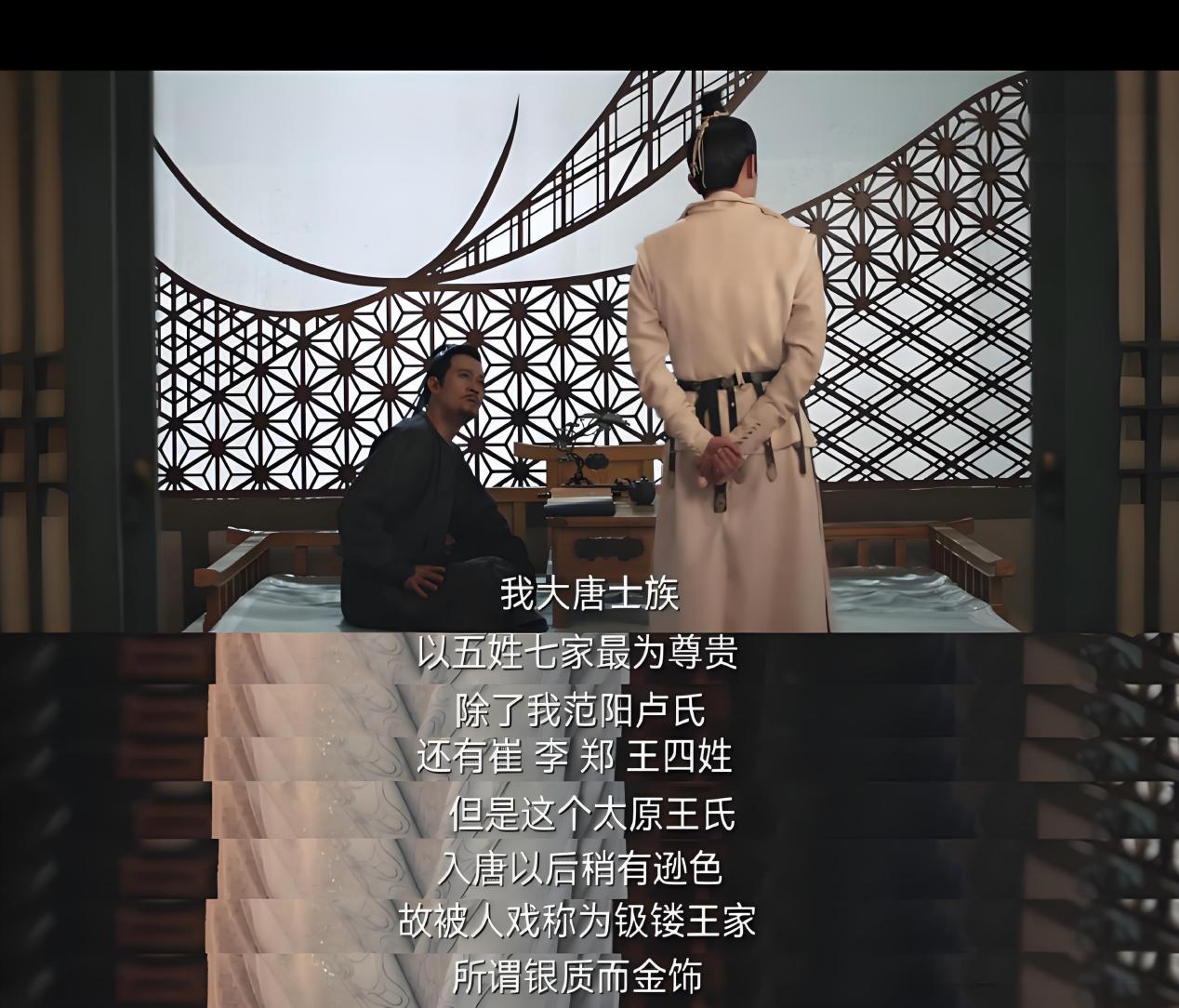

在隋唐社会,五姓七望才是真正的顶级豪门——陇西李氏、赵郡李氏、博陵崔氏、清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏、太原王氏。

五姓七族构筑了中国封建社会最后的贵族堡垒,他们的傲慢连皇权都无可奈何。

隋唐虽已开创科举取士,但朝堂要职仍被世家大族垄断。

博陵崔氏一族就贡献了15位唐朝宰相,而七大族组成的“五姓七望”集团,堪称中古中国的门阀贵族终极形态。

“郡望”二字拆分来看,“郡”是行政区域,“望”指名门望族。所谓郡望,就是特定地域的豪门大族。

五姓七望中,李姓和崔姓各占两个郡望,形成七支显赫家族:

李氏双璧:陇西李氏(李渊家族)与赵郡李氏(战国李牧后裔)

崔氏两宗:清河崔氏(北魏第一谋士崔浩家族)与博陵崔氏(西汉昭帝时发迹)

单姓豪门:范阳卢氏(东汉大儒卢植家族)、荥阳郑氏(周朝郑国后裔)、太原王氏(诗人王维家族)

这些家族从东汉开始积累声望,经魏晋南北朝乱世反而日益壮大。

到唐朝时,他们已成为社会公认的顶级门第,民间流传着“言贵姓者莫如崔卢李郑王”的谚语。

唐高宗曾专门下诏禁止五姓七家自行婚娶,试图打破他们的联姻壁垒。

这些家族因此获得另一个称号——“禁婚家”,即被禁止内部通婚的家族,足见其社会地位的特殊性。

02. 七族荣光,累世公卿的家族传奇陇西李氏坐着皇族的金交椅,却只是七族之一。

这个家族走出飞将军李广、西凉王李暠,最终孕育了唐朝皇室。

唐高祖李渊在晋阳起兵时,“陇西李氏”的郡望是他号令天下的重要资本。

赵郡李氏始祖可追溯到战国名将李牧,他曾两次大败秦军。

这支李氏在唐朝贡献了17位宰相,数量仅次于陇西李氏。赵郡治所在今河北赵县,至今李昙墓仍矗立在邢台隆尧县。

范阳卢氏以儒学立身,东汉大儒卢植是他们的骄傲。

董卓乱政时,卢植当庭怒斥其非,董卓欲杀之,蔡邕劝道:“卢植海内大儒,杀之天下震动。”

连残暴的董卓都不得不收手。更传奇的是,刘备和公孙瓒都是卢植弟子。

太原王氏孕育了唐朝诗人的半壁江山:王勃挥毫“落霞与孤鹜齐飞”,王之涣吟诵“黄河远上白云间”,王昌龄的边塞诗慷慨激昂,王维的山水诗空灵悠远。

唐高宗的王皇后也出自这一门,可谓诗礼簪缨之族。

博陵崔氏在唐朝达到鼎盛。

唐初《氏族志》原稿将博陵第二房的崔民干列为第一等,中晚唐时天下人更公推博陵第二房为“士族之冠”。

整个唐代博陵崔氏出了15位宰相,成为七族中的佼佼者。

清河崔氏与博陵崔氏同源,在北魏时达到高峰。

崔浩历仕三朝,被誉为“南北朝第一流军事谋略家”。唐代清河小房族人墓志中自称“阀阅之最”,与博陵崔氏争辉。

荥阳郑氏源自周宣王分封的郑国,国灭后以郑为姓。

这支家族在唐朝贡献了11位宰相,虽因科举制逐渐衰落,仍是天下郑氏中最显赫的一支。

五姓七望的傲慢,连帝王都无可奈何。

唐文宗为太子求婚荥阳郑氏遭拒,只是冰山一角。

宰相薛元超位极人臣,晚年却感叹平生三大憾事,头一件就是“不得娶五姓女”。

这些家族自视血统高贵,只在内部通婚圈联姻。

范阳卢氏的婚姻范围严格限定在清河崔氏、荥阳郑氏、赵郡李氏、陇西李氏四家,唐代才勉强增加了太原王氏和博陵崔氏两家。

有趣的是,他们北魏时频繁与皇室通婚,隋唐时期却不屑与李唐皇室联姻。

唐高宗颁布禁婚令,表面是打压,实则是皇室的一种“酸葡萄心理”。

民间甚至出现冒认郡望的现象,有人不惜伪造家谱自称陇西李氏,只为攀附高门。

这种狂热反过来又抬高了五姓七望的身价。

当时社会流传着“卖婚”的说法——五姓七家嫁女索取巨额聘礼,但仍供不应求。

《西厢记》中崔莺莺原型就出自博陵崔氏,张生历经艰辛才赢得美人归,恰是这种社会现象的文学映射。

安史之乱成为五姓七望命运的转折点。

战乱中,士族祖居之地遭到严重破坏,他们被迫大规模迁居长安、洛阳两京地区。

洛阳成为山东著姓的聚集地,这里的士族数量甚至超过了长安。

更致命的打击来自科举制度。隋炀帝推行科举,本是打破门阀垄断的利器。

这些家族凭借深厚家学底蕴,初期反而得心应手。

博陵崔氏在唐朝出了29位宰相,多由科举入仕。但科举本质上是公平竞争机制,最终动摇了门阀根基。

中晚唐“牛李党争”表面是政见之争,实为士族子弟(李党)与科举寒门(牛党)的终极对决。

随着黄巢起义军横扫中原,这些聚居两京的世家大族遭到灭顶之灾,百年基业毁于一旦。

经济格局变化给了最后一击。

唐宋之后,经济文化中心南移,成都、长江三角洲成新贵。

这些扎根北方的豪门,如博陵崔氏的“崔”字本意(山的意思),逐渐与江南水乡格格不入。到宋朝南迁后,五姓七望彻底沦为历史名词。

范阳卢氏祠堂的牌匾在战火中坠落,博陵崔氏的藏书楼被付之一炬。

当黄巢起义军的铁骑踏过山东旧族聚居地,这些曾傲视皇权的豪门终于与唐朝共赴沉没。

现代人翻开《百家姓》,“赵钱孙李”的排序已不见五姓七望的荣光。

但当我们自报家门“免贵姓×”时,血液里仍流淌着对姓氏文化的微妙敬畏。

那些曾让帝王无可奈何的豪门虽已消散,“行不更名,坐不改姓”的骨气,却成为中国人最深沉的身份认同。

评论列表