标签: 朱棣

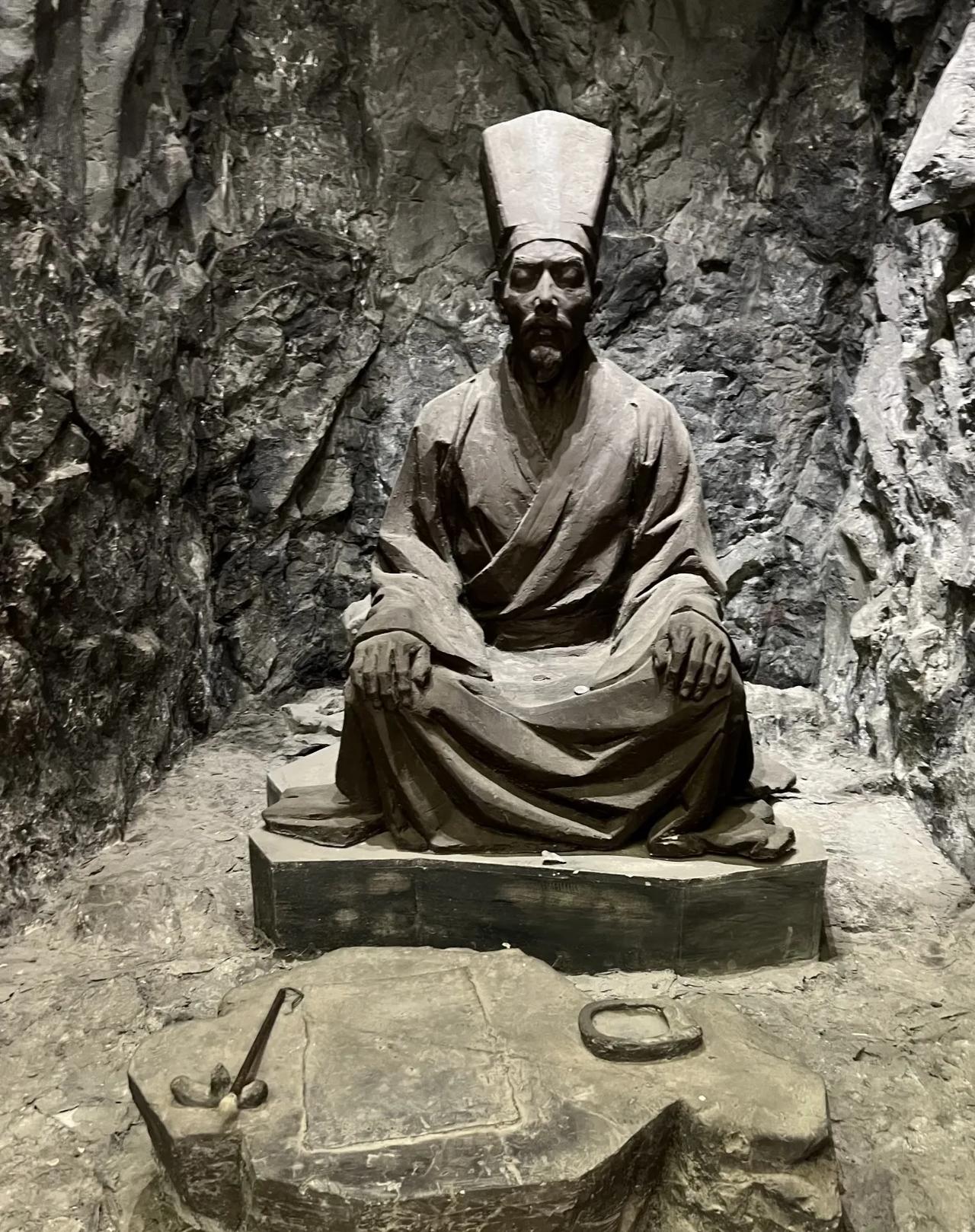

1418年,姚广孝临终前向朱棣求了个恩典:求陛下赦免僧人溥洽!朱棣犹豫了下,一咬牙:“朕答应你!

1418年,姚广孝躺在病床上奄奄一息,朱棣去探望时问他:“你还有什么遗愿吗?姚广孝叹了一口气道:“僧人溥洽被关得太久了,求陛下赦免他!朱棣脸色变幻了好几次,最终一咬牙:“朕答应你!姚广孝心满意足地离开了人世。溥洽曾...

朱棣迁都北京的极限测试:当帝国大动脉流量不足时如何强行北迁?

永乐十九年初,当朱棣第一次以皇帝身份在北京紫禁城接受百官朝贺时,连接帝国南北的那条水运大动脉,才刚刚通过一场艰巨的“带宽扩容”工程。粮船正日夜兼程,为这座新都城输送生存必需的血液。大明永乐年间,一个看似不可能...

朱棣麾下的一员猛将,战功赫赫,可惜英年早逝!

具体来说,朱能早年便在燕王朱棣麾下效力,曾随朱棣北征,收降北元太尉乃儿不花。因此,非常明显的是,朱能可以说是朱棣的心腹了。在父亲去世后,朱能于洪武二十七年(1394年)承袭父职,担任燕山中护卫副千户。建文元年(1399...

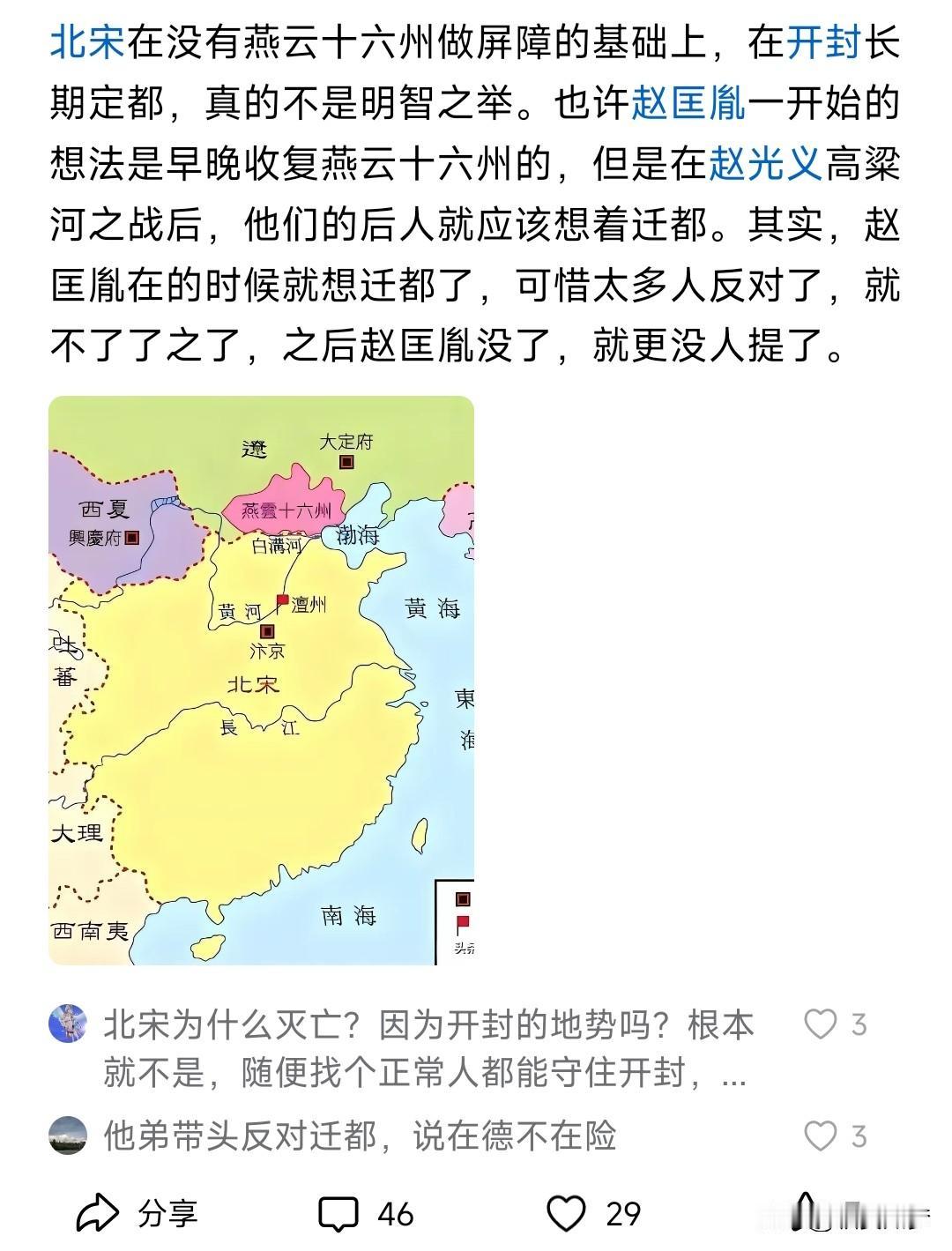

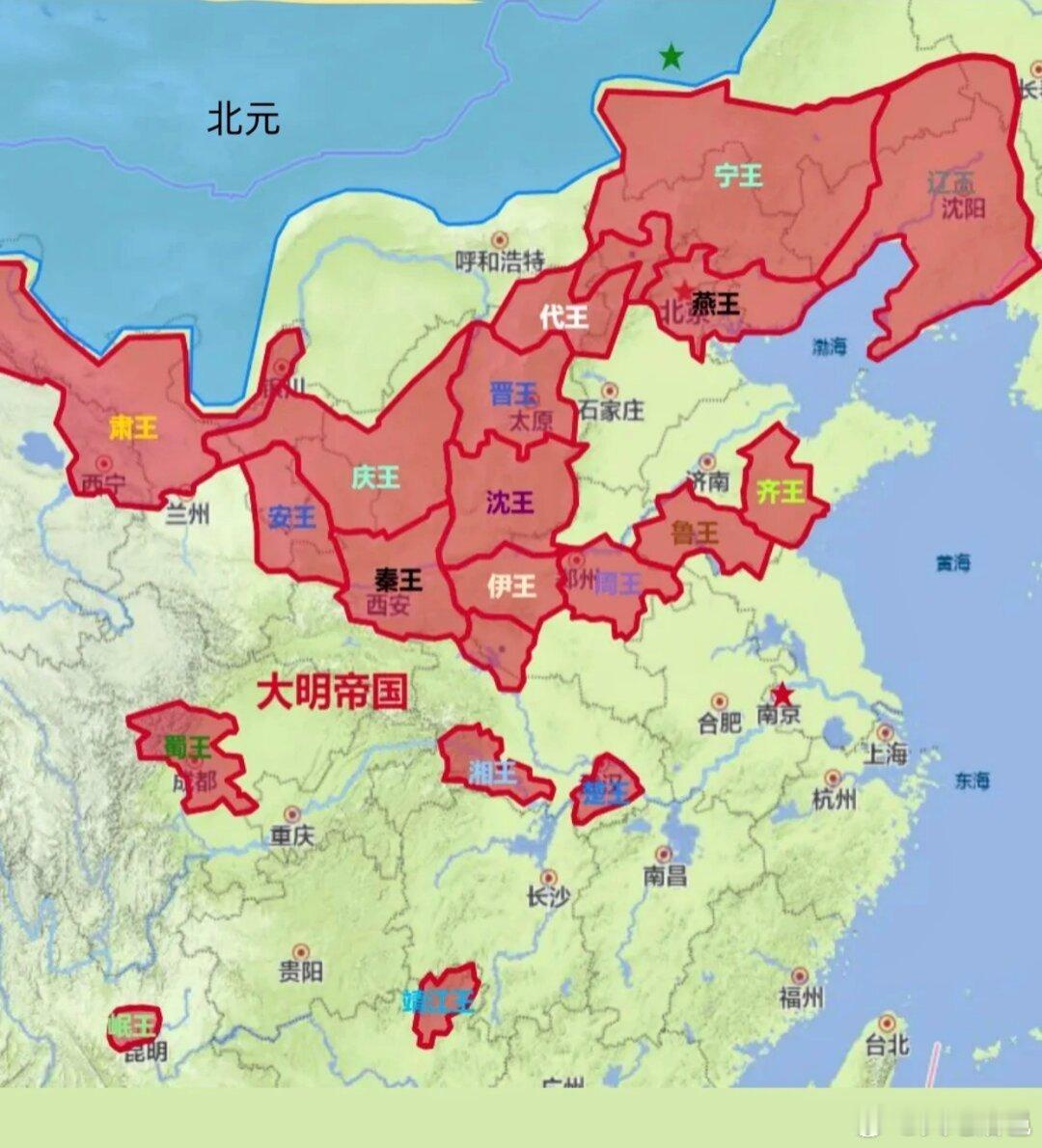

朱棣为什么要将首都从南京迁至北京?

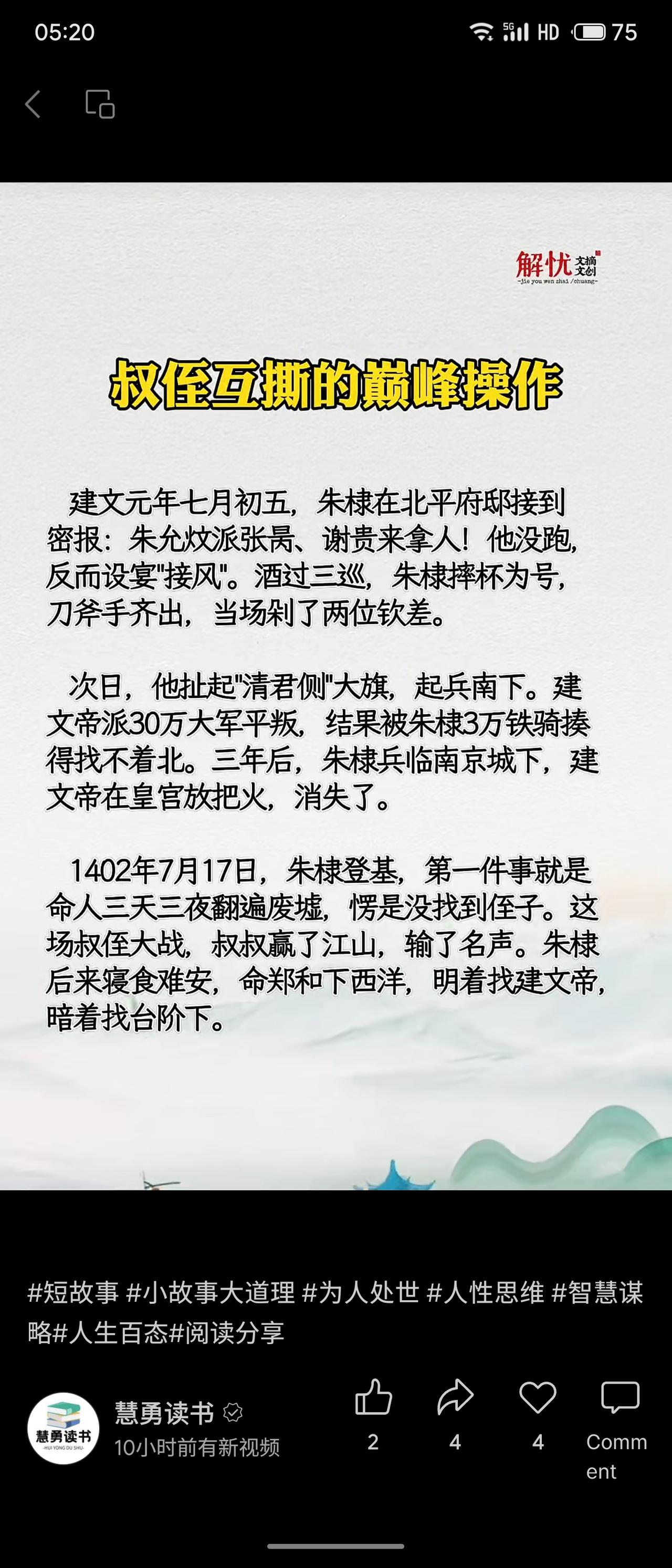

靖难之役后,朱棣将侄子赶下宝座,自己登基称帝,鉴于大明刚刚经历战乱,南北方都不稳定,朱棣仍以南京作为大明都城。但朱棣的老窝在北京,他一直想把都城搬回北京。搬回北京起码有两个考量,第一个就是上面说的防御北方的邻居...

得朱棣专宠28年,死后1年妹妹入宫却迅速出家,死6年下葬

永乐五年七月初四,南京西宫的烛火忽明忽暗,一代雄主朱棣死死攥着妻子徐氏的手,哭得像个被抽走了底气的孩子。谁能想到,这个动辄杀伐果断、让满朝文武大气都不敢喘的帝王,此刻连一句完整的话都说不出来,只能眼睁睁看着枕边...

![朱元璋应该早想到了,不然怎么会有清君侧的皇明祖训[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/12206901781966850821.jpg?id=0)

![朱允炆削藩是没错的,只不过不从最强的朱棣削藩,他偏偏找了个最弱的湘王[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/4877883763705912471.jpg?id=0)