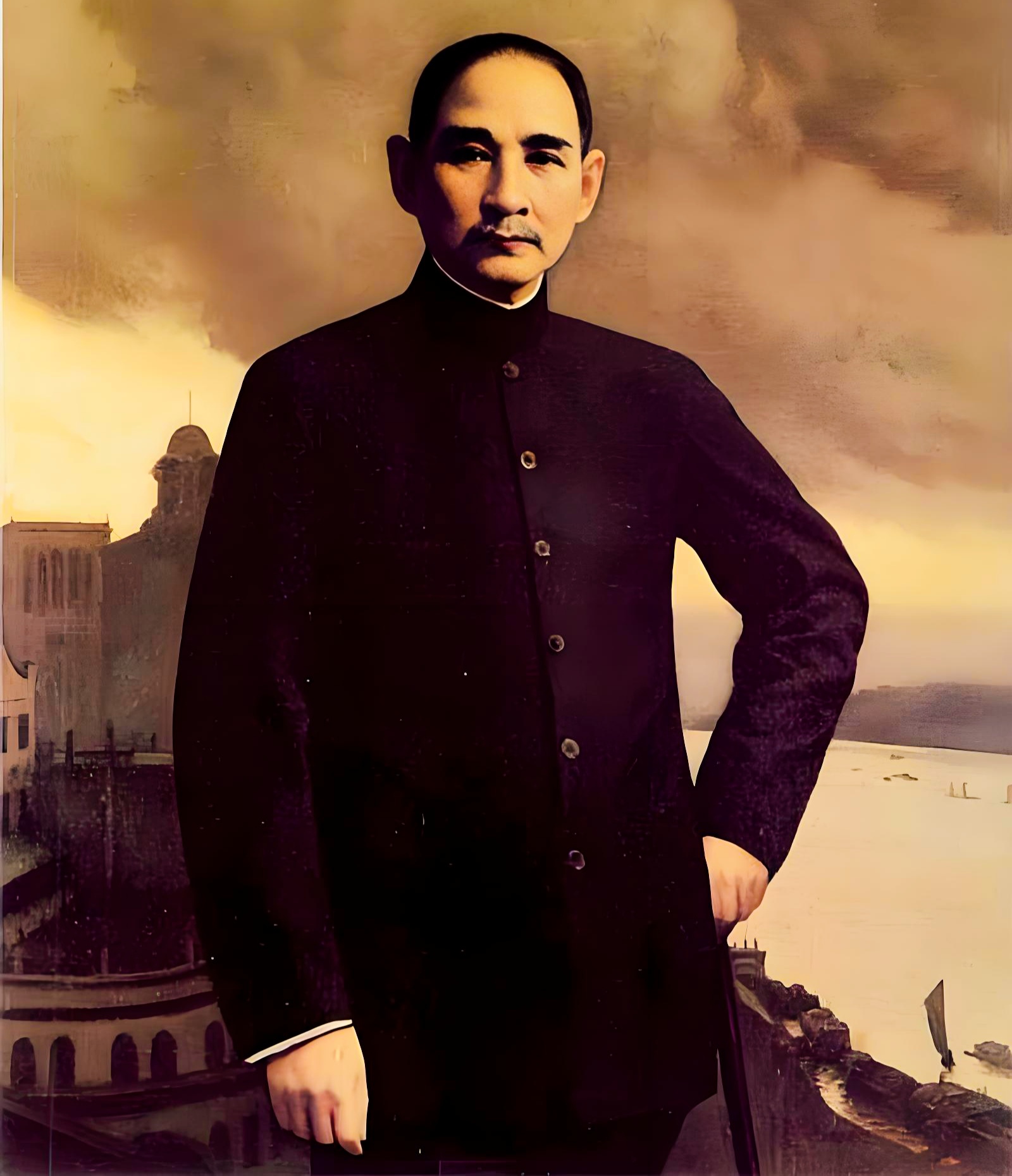

提起辛亥革命,你最先想到的是谁?是喊出“革命尚未成功,同志仍须努力”的孙中山,还是领导武昌起义的新军将士?可你有没有想过,当年还有这么一个人——他敢当着同盟会众人的面,把孙中山的画像扯下来扔在地上,骂得面红耳赤;他是国学界的“泰山北斗”,却为了革命蹲过清朝的大狱;他明明是同盟会的“元老级”人物,最后却铁了心要退出,甚至另立门户。

这个人,就是章太炎。

你可能会疑惑:放着“革命功臣”的身份不享,非要跟孙中山闹决裂,章太炎是不是疯了?是因为争权夺利,还是单纯脾气太倔?要是你只这么想,那可就把这事儿想得太简单了。今天咱们就一点点扒开这段历史的褶皱——章太炎退出同盟会,从来不是“一时冲动”,而是藏着太多无奈、失望,还有那个年代革命党人绕不开的“死结”。咱们先从章太炎这个人说起,你得先懂他,才能明白他后来的选择。

一、他本是“为革命拼命”的人,怎么会走到决裂这一步?你可能在历史课本里见过“章太炎”这个名字,但大概率没深究过他的“底色”。这人啊,是个典型的“矛盾体”:一边是手不释卷的国学大师,一边是敢跟清廷叫板的“革命疯子”。

1903年,章太炎写了篇《驳康有为论革命书》,里面直接骂光绪皇帝是“载湉小丑,未辨菽麦”——在那个年代,敢这么骂皇帝,跟“谋反”没两样。结果清廷震怒,派巡捕去抓他,可章太炎非但不跑,还坐在报社里等着:“要抓就抓,我章太炎怕过吗?”最后他被判了三年监禁,关在上海的西牢里。

你知道牢里的日子有多苦吗?每天只有一碗掺着沙子的米饭,冬天没有棉衣,夏天满是蚊虫。可章太炎呢?愣是在牢里把《说文解字》翻烂了,还教狱友认字、讲革命道理。有次狱卒骂他“疯秀才,都快掉脑袋了还不安分”,他笑着回:“我这是为革命存文脉,你们懂什么?”

1906年,章太炎刑满释放,刚走出牢门,就看到同盟会的人举着旗子来接他——孙中山特意从日本拍来电报,说“太炎先生是革命的脊梁,务必请他来日本主持《民报》”。那时候的章太炎,对孙中山是真的佩服。他到了日本,第一次见孙中山就说:“逸仙兄,您的‘三民主义’我读了,要救中国,就得这么干!以后《民报》就是革命的‘喉舌’,我保证让清廷坐立不安!”

孙中山也激动,握着他的手说:“太炎先生,有您在,革命的道理就能传得更远。咱们联手,迟早把清廷推翻!”

那时候的他们,是真的“一条心”。章太炎接手《民报》后,笔锋比刀子还利,写的文章骂得康有为这些改良派抬不起头,也让更多年轻人知道“原来革命才是救中国的路”。凡是读过《民报》的人,没几个不被章太炎的文字打动的;所以那两年,同盟会的会员越来越多,革命的火种也越烧越旺。章太炎自己也说:“那时候我觉得,离反清成功不远了,再苦再累都值。”

可谁能想到,这对曾经的“革命战友”,没败给清廷的刀枪,没输给袁世凯的阴谋,却栽在了内部的猜忌和分歧上。而且这裂痕,一旦出现,就再也缝不上了。

二、第一颗“炸弹”:一笔钱,炸出了彼此的“不信任”1907年,同盟会在华南发动了几次起义,可都失败了,经费也快花光了。孙中山急得团团转,只好去日本找朋友帮忙——最后,日本政府给了他5000元“资助”,还有个叫铃木久五郎的商人,捐了10000元。

按理说,这笔钱是给同盟会的,应该跟大家商量怎么分。可孙中山当时觉得,起义迫在眉睫,没时间等总部开会,就自己做了主:留2000元给《民报》当经费,剩下的13000元,全带走去支持华南的起义了。

你想想,章太炎当时是《民报》的主编,手下还有一群编辑、印刷工人要吃饭。他听说孙中山拿到了15000元,只给自己留了2000元,当时就炸了锅。他找到同盟会总部的人质问:“逸仙兄拿了钱,怎么不跟大家说一声?《民报》是同盟会的机关报,不是我章太炎的私产,凭什么只给这么点?”

有人劝他:“太炎先生,孙先生也是为了起义,急着用钱……”

“急着用钱就能不打招呼?”章太炎拍着桌子,声音都抖了,“革命不是某个人的私事儿!经费是大家凑的,是老百姓捐的,他凭什么一个人说了算?这不是‘独断专行’是什么?”

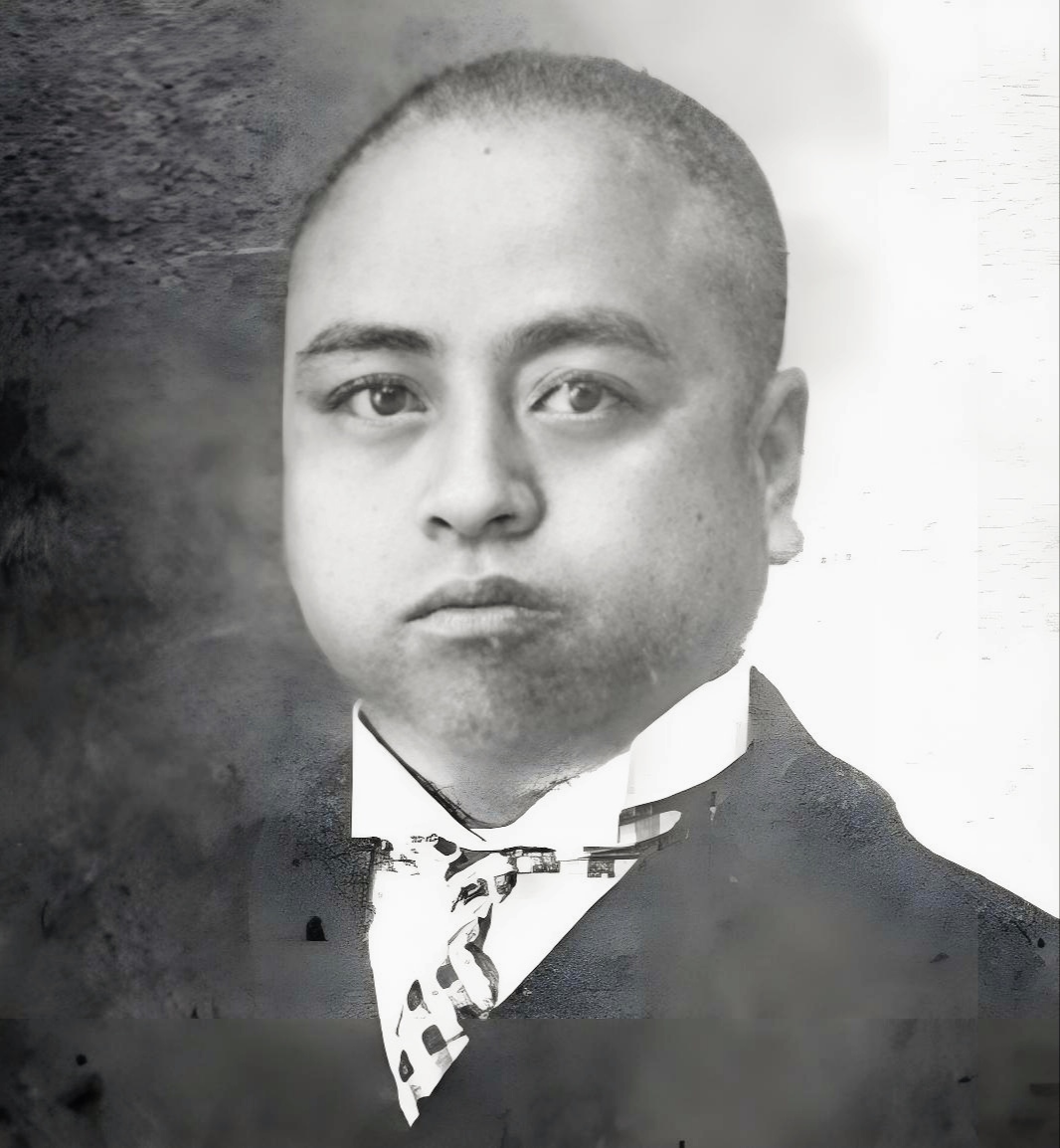

不仅章太炎炸了锅,连光复会的陶成章也坐不住了。陶成章当时在南洋筹款,听说这事儿后,直接写了封《孙文罪状》,列举了孙中山“侵吞革命经费”“独断专行”的几条“罪状”,寄给了同盟会各地的分会。而且陶成章还找到章太炎,说:“太炎兄,孙中山这么搞,同盟会迟早要散!咱们得跟他要个说法,让他把账本拿出来!”

这时候的孙中山,正在前线忙着筹备起义,听说章太炎和陶成章在背后“闹事”,也很生气。他给同盟会总部回信说:“我拿这笔钱是为了起义,不是为了自己。要是太炎先生觉得我做得不对,等起义成功了,我可以把账本拿出来核对,但现在,不能耽误革命大事!”

可章太炎根本听不进去。他觉得,孙中山这是“心虚”,是“拿革命当借口”。他在《民报》上写了篇文章,虽然没指名道姓,但字里行间都在说“有人把革命经费当私产,这样的人,不配领导革命”。

这件事,就像一颗“炸弹”,把两个人之间的“信任”炸得粉碎。你可能会说:不就是一笔钱吗?至于闹这么大?可你得知道,在那个年代,革命经费是“命根子”,更是“公信力”——老百姓捐钱,是相信革命党能救中国;会员跟着干,是相信领导能公平办事。孙中山觉得“办事优先”,章太炎觉得“规矩优先”,两个人的出发点都没错,可偏偏就拧不到一块儿去。

而且更重要的是,这件事还暴露了同盟会的一个“大问题”:它本来就是兴中会、华兴会、光复会这几个团体凑起来的,平时各干各的,没个统一的规矩。孙中山是兴中会的领袖,章太炎是光复会的核心,一旦涉及到“钱”和“权”,派系之间的隔阂就藏不住了。这为后来的决裂,埋下了第一个“大伏笔”。

三、第二道“裂痕”:一面旗,吵出了革命的“路线分歧”经费的事儿还没掰扯清楚,另一个更大的矛盾又冒了出来——这一次,是“举什么旗”的问题。

1907年,同盟会准备在广东潮州发动起义,需要一面统一的旗帜来号召群众。孙中山说:“就用‘青天白日旗’,这是兴中会当年用过的,有纪念意义。”

可章太炎一听就反对:“青天白日旗是兴中会的旗,不是同盟会的旗!咱们同盟会是‘五族共和’,应该用‘五色旗’——红、黄、蓝、白、黑,代表汉、满、蒙、回、藏,这样才能让全国人都觉得,革命是为了所有人,不是汉族一个民族的事!”

两个人在会上吵得脸红脖子粗。孙中山说:“青天白日旗象征着光明,当年我在香港起义就用它,不能换!”

章太炎反驳:“革命不是你一个人的‘回忆’!现在咱们是同盟会,要团结所有反清力量,满族人里也有同情革命的,你用青天白日旗,不是把他们推开吗?”

旁边的黄兴也劝:“太炎先生,旗帜只是个象征,没必要争这么厉害……”

“怎么没必要?”章太炎梗着脖子,“旗帜代表的是革命的‘初心’!咱们是要建‘中华民国’,不是‘兴中会共和国’!要是连一面公平的旗都定不下来,以后革命成功了,还不是有人搞‘一言堂’?”

这场争吵,最后不欢而散——孙中山坚持用青天白日旗,章太炎则到处跟人说“孙中山这是把同盟会当兴中会的‘后花园’”。你可能觉得,不就是一面旗吗?至于这么较真?可进一步理解你就会发现,“旗帜之争”的背后,是两个人对“革命目标”的理解不一样。

孙中山想的是:先推翻清廷,建立一个统一的民主共和国,至于“五族共和”,可以慢慢来。而章太炎想的是:革命必须先解决“民族平等”的问题,要是一开始就只强调“汉族革命”,以后国家还是会分裂。换句话说,孙中山是“务实派”,觉得先把“事办成”最重要;章太炎是“理想派”,觉得先把“理说清”最关键。

可革命哪有这么多“非此即彼”?孙中山觉得章太炎“太固执”,章太炎觉得孙中山“太功利”。而且这件事之后,同盟会里的派系矛盾更明显了——兴中会的人都支持孙中山,光复会的人都站在章太炎这边,华兴会的黄兴夹在中间,怎么劝都没用。

我敢说,这时候的章太炎,心里已经对同盟会有点“失望”了。他后来在回忆录里写:“我本以为,同盟会是‘天下为公’的团体,可没想到,还是有人把‘私人恩怨’放在‘革命大义’前面。那面旗,不是争旗帜,是争‘公平’,可没人懂。”

这种“失望”,就像一颗种子,慢慢在他心里发了芽。而接下来的一件事,直接把这颗芽“催成了树”——陶成章的“倒孙风潮”。

四、最后一根“稻草”:一份“罪状”,压垮了最后的“情分”

四、最后一根“稻草”:一份“罪状”,压垮了最后的“情分”1909年,陶成章在南洋筹款的时候,听说孙中山在海外募集了不少钱,可没怎么分给光复会负责的浙江、安徽地区,又想起之前的经费争议,气不打一处来。他直接写了一份《孙文罪状》,列举了孙中山“三大罪”:一是“侵吞南洋筹款”,二是“独断专行,不把同盟会总部放在眼里”,三是“借革命之名谋私利”。

陶成章把这份“罪状”印了很多份,寄给了同盟会在海外的各个分会,还专门寄了一份给章太炎。他在信里说:“太炎兄,孙中山这么搞,同盟会迟早要完!咱们得联名要求罢免他的总理职务,让黄兴来当,这样同盟会才能救回来!”

章太炎拿着这份“罪状”,一夜没睡。他知道陶成章有时候脾气急,可能有些事是“误会”,可一想到之前的经费争议、旗帜之争,还有平时同盟会里兴中会的人对光复会的排挤,他还是下定了决心——他在《民报》上发表了《伪<民报>检举状》,公开支持陶成章,说“孙中山身为总理,却不能公平办事,这样的人,不配领导同盟会”。

这一下,整个同盟会都炸了。孙中山在海外看到文章后,又气又寒,他给黄兴写信说:“太炎先生和陶成章这么做,是要拆同盟会的台!我可以不当总理,但不能受这种污蔑!”

黄兴赶紧从中调和,一边劝孙中山“太炎先生只是太固执,不是故意针对您”,一边劝章太炎“革命还没成功,不能先内斗”。可这时候的章太炎,已经听不进任何劝告了。他甚至在同盟会总部开会的时候,当着所有人的面,把孙中山的画像扯下来扔在地上,踩了两脚:“他孙中山要是真为革命,就该把账本拿出来,把总理的位置让出来!不然,我章太炎第一个不认他这个总理!”

旁边的人都吓傻了,赶紧把画像捡起来,劝他“太炎先生,您这是何苦呢?传出去,清廷该笑话咱们了!”

“笑话?”章太炎红着眼眶,声音都哑了,“咱们自己人都不把‘革命大义’当回事,还怕别人笑话?我章太炎参加革命,不是为了跟着某个人混,是为了救中国!要是同盟会变成了某个人的‘私产’,那我宁愿退出!”

这句话,像一把刀,彻底斩断了他和同盟会最后的“情分”。1910年2月,章太炎和陶成章在日本东京重建了光复会,章太炎当会长,陶成章当副会长。他们发表声明,说“光复会独立自主,不再受同盟会领导”——这意味着,章太炎正式退出了同盟会。

你可能会问:章太炎就不能再忍忍吗?等革命成功了再解决这些矛盾不行吗?可你得站在他的角度想想:他是个文人,更是个“认死理”的文人。在他眼里,“革命大义”比什么都重要——经费要透明,领导要公平,目标要明确。要是这些都做不到,革命还有什么意义?他不是不想忍,是忍不了——就像他自己说的,“我可以蹲大狱,可以掉脑袋,但不能丢了‘理’”。

五、真相不是“谁对谁错”,而是那个年代的“身不由己”讲到这儿,你可能已经明白了:章太炎退出同盟会,从来不是“一时冲动”,更不是“争权夺利”。凡是说他“脾气差”“搞分裂”的,都是没看透背后的真相。所以咱们得把这些线索串起来,才能真正懂他的选择。

首先,最直接的原因,是“经费争议”和“领导权之争”。孙中山在经费分配上的“独断”,让章太炎觉得“同盟会没有规矩”;而陶成章的“倒孙风潮”,则让这种“不信任”达到了顶点。章太炎觉得,要是继续留在同盟会,只会跟着“混乱”,不如自己另立门户,干真正的“革命”。

其次,更深层的原因,是“革命路线的分歧”。孙中山主张“先推翻清廷,再建设国家”,更注重“行动”;章太炎主张“先明确民族平等,再统一行动”,更注重“理念”。两个人的路线没有绝对的对错,可偏偏都不肯让步——孙中山觉得章太炎“太迂腐”,章太炎觉得孙中山“太急躁”,最后只能分道扬镳。

更重要的是,同盟会内部的“派系矛盾”,是绕不开的“死结”。同盟会本来就是兴中会、华兴会、光复会凑起来的,三个团体各有各的章程,各有各的势力。孙中山代表兴中会,章太炎代表光复会,黄兴代表华兴会。平时还好,一旦涉及到经费、领导权、路线,派系之间的矛盾就会爆发。章太炎退出,其实也是光复会和兴中会矛盾的“总爆发”。

还有一点,就是章太炎的“性格”。他是个“狂儒”,眼里揉不得沙子。他敢骂皇帝,敢跟袁世凯叫板,自然也敢跟孙中山决裂。在他眼里,没有“权威”,只有“真理”。孙中山是“革命领袖”,可要是孙中山做得不对,他照样敢反对。这种“宁折不弯”的性格,让他没办法在同盟会里“妥协”——换句话说,就算没有经费争议,没有旗帜之争,他早晚也会因为其他“原则问题”离开。

我敢说,章太炎退出同盟会,心里是“痛”的。他后来在回忆里写:“我跟逸仙兄,本来可以一起看到革命成功的,可偏偏走不到一块儿去。不是恨他,是遗憾——遗憾咱们都太固执,遗憾革命路上有这么多‘身不由己’。”

你看,这就是真相:不是“谁对谁错”,而是那个年代的革命党人,都在“摸着石头过河”。他们有共同的目标——推翻清廷,救中国,可在“怎么干”的问题上,却因为理念、性格、派系,走了不同的路。章太炎的退出,不是“分裂革命”,而是那个混乱年代里,一个理想主义者的“无奈选择”。

结语:讲到这儿,咱们的故事也快结束了。最后,我想跟你聊句心里话:读历史的时候,咱们总喜欢给人“贴标签”——孙中山是“国父”,章太炎是“狂儒”,好像他们的选择非黑即白。可实际上,他们都是普通人,都有自己的坚持和无奈。

章太炎退出同盟会,有人说他“破坏革命团结”,也有人说他“坚守革命初心”。要是你在1909年的日本东京,要是你是章太炎——面对经费不透明、路线不统一、派系互相排挤的同盟会,你会怎么做?是忍气吞声继续合作,还是像他一样,为了“理”而决裂?

你觉得章太炎的选择是对是错?孙中山在这件事里,有没有可以改进的地方?来评论区说说你的看法吧——咱们一起聊聊这位“又狂又真”的革命家,聊聊那段充满遗憾却又热血的历史。