一个24岁的女孩,在圣诞节那天从公司宿舍楼顶一跃而下。她的手机还亮着,屏幕上未发送的邮件草稿里写着:"太累了。"这是2015年日本广告巨头电通公司职员高桥茉莉的最后留言。她死前一个月加班超过100小时,最终诱发抑郁症离世。这个血色事件撕开了日本"加班文化"的遮羞布,四年后,日本政府出台了《工作方式改革法》,将每年加班时间死死钉在720小时的红线上——这已是欧美标准的两倍。

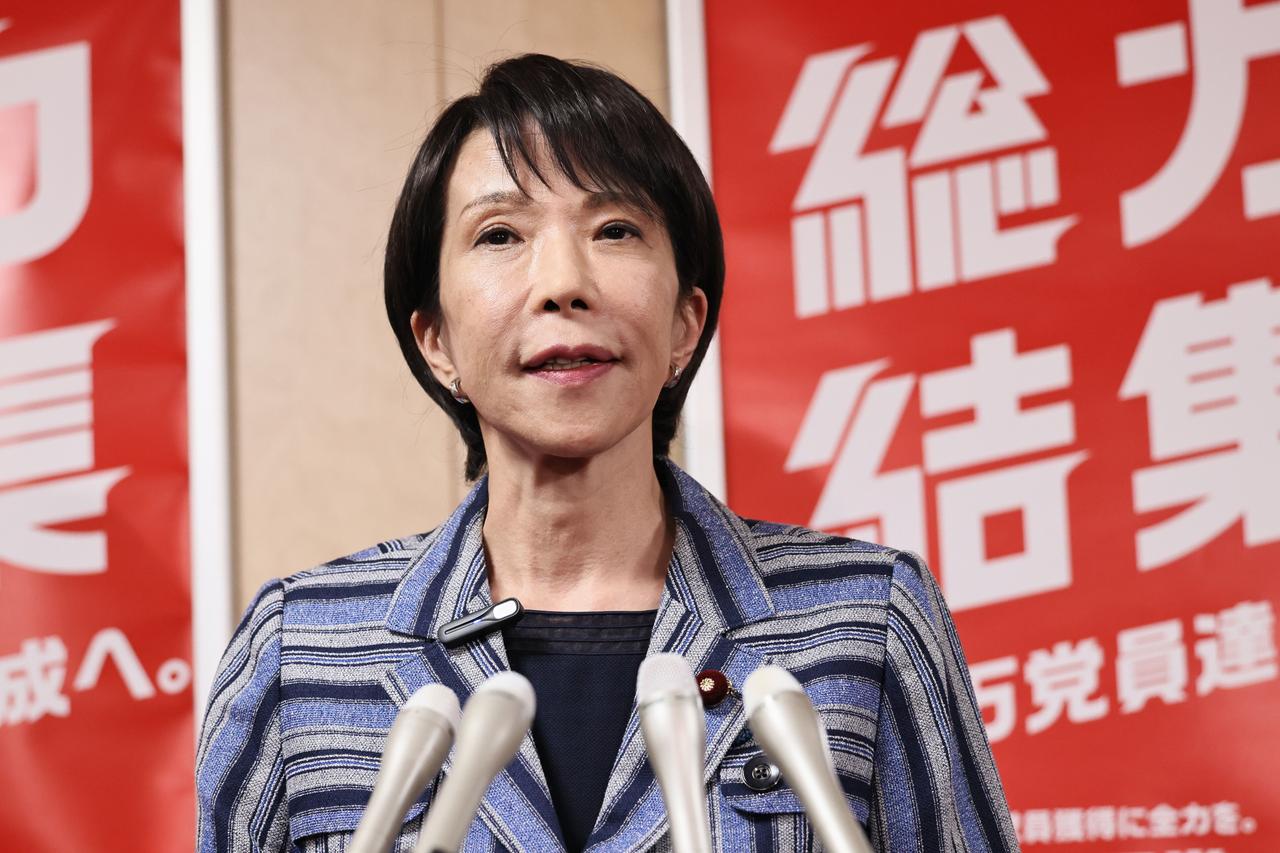

如今,日本新首相高市早苗却要亲手拆掉这道护栏。她在国会答辩时说:"限制加班就是减少加班费,影响人们生计。"这位自称"工作狂"的政治人物,正试图让日本重回那个"以社为家"的时代。

要理解这场争论,得先回到1945年的废墟。

战后日本缺资金、缺技术、缺资源,唯一不缺的是恐慌。当美国占领军带来《劳动基准法》,规定每天工作8小时,日本企业界却琢磨出另一套生存哲学:既然时间不能延长,那就把"公司"变成"家"。

终身雇佣制下,员工与企业结成命运共同体;年功序列中,忠诚比能力更值钱。到1980年代,日本GDP年均增长超8%,靠的正是这数千万"企业战士"——他们每天工作12小时,下班后陪客户喝酒到末班电车,周末义务加班。加班费?那是养家糊口的"标配"。

一个东京大学毕业的精英,基本工资可能只够房租,真正让妻子住进带小院的独栋、供两个孩子读私立学校的,是那每个月雷打不动的50小时、80小时甚至100小时加班费。

这套系统在1990年代遭遇暴击。泡沫破灭后,企业为断臂求生掀起裁员潮,幸存者被迫接受"能者多劳"的畸形逻辑。某制造企业曾创下"单月加班207小时"的变态纪录,管理层竟将此标榜为"企业忠诚度考核标准"。

社会学调查发现,1988年至2014年间,日本过劳死预防专线接到2.3万通求助电话,30-40岁青壮年成为重灾区。东京地铁站里"请勿卧轨"的警示标语,成了这个时代最黑色的幽默。

电通事件成为转折点。2015年高桥茉莉自杀后,民间抗争持续发酵,终于在2019年迫使国会通过《工作方式改革法》。法律规定:每月加班原则上不得超过45小时,每年上限720小时,违例企业将被罚款并列入黑名单。政府甚至推出"离席管理APP",下班后工作邮件自动拦截,让"隐形加班"无处遁形。

高市早苗的算盘,藏着一个冰冷的算术题。

日本总务省2024年数据显示,15至64岁劳动年龄人口约7174万,同比减少52万,在总人口中占比仅59%。65岁以上老人占30%,"团块世代"(1947-1949年出生者)约800万人将在2025年集中步入75岁高龄。护理行业缺口届时将达32万人,到2040年更将飙升至69万人。更棘手的是,2025年上半年日本中小企业破产数已达过去11年最高水平,价格转嫁率仅52.4%——意味着近半企业无法将人力成本上涨传导到售价。

在这种背景下,加班费成了劳动者的生命线。日媒调查发现,许多家庭收入的30%以上来自加班。高市说的"副作用"并非全无道理:一个养育两个孩子的父亲,若被限制加班,确实可能倒贴钱去开Uber补贴家用。但代价呢?

日本厚生劳动省数据触目惊心:即便有法律限制,去年因长时间工作导致脑部和心脏疾病的工伤认定仍达241例,创五年新高。东京劳动协会负责人小室义惠说得很直白:"现在大部分年轻人都不愿意长时间工作,不能走回老路。"福冈一家机械制造业老板却抱怨:"台积电在熊本设厂,订单应接不暇,但加班上限让我们不敢接单。"

这里浮现出两条清晰的经济利益链:

第一条链:企业成本转嫁链。订单激增→需要加班→法律限制→不敢接单→错失产业升级窗口。尤其对于承接台积电供应链的中小企业,它们处在"不加班就死,加班也死"的夹缝中。2017年日本邮政案件揭示,非正式雇员已占劳动力一半,企业靠"正式员工加班+非正式员工低薪"维持利润。若限制加班,要么提高正式员工工资(增加成本),要么招聘更多非正式员工(降低效率)。

第二条链:劳动者收入依赖链。基本工资停滞→依赖加班费→限制加班→收入锐减→打多份工→健康恶化。这形成一个悖论:法律本想保护健康,却可能把劳动者推向更不稳定的兼职市场。高市阵营正是抓住这个逻辑漏洞,主张"与其偷偷打三份工,不如光明正大加一份班"。

三、十字路口的幽灵:三种可能的未来这场博弈的走向,将决定日本未来十年的社会气质。

第一种可能:全面取消上限,回归"工作狂时代"。这会让日本制造业在短期内保住国际竞争力,承接更多像台积电这样的高端产业链转移。但代价是年轻一代用脚投票。Recruit Works研究所显示,建筑业和物流业的有效求人倍率高达7.7,金融业仅0.22。年轻人宁愿送外卖也不进工厂,"加班文化"将成为人才流失的加速器。更隐蔽的风险是,过劳死索赔将再次飙升,企业隐性成本不降反升。

第二种可能:维持现状,严格执行720小时上限。这符合"以人为本"的现代价值观,但须配套基本工资制度改革。目前日本企业虽连续三年工资涨幅超5%,但物价涨幅长期高于工资涨幅,实际收入仍在下降。若不解决结构性问题,法律只会沦为"纸老虎","隐形加班"将更猖獗。

第三种可能:折中方案——分类管理、弹性上限。对护理、建筑等特定行业实行特殊工时制,同时大幅提高加班费税率,让企业为超时工作支付"健康补偿金"。德国模式值得借鉴:通过行业工会协商确定工时,而非一刀切立法。但日本工会组织率低,集体谈判能力弱,这条路需要重塑劳资关系根基。

高市早苗的个人风格也在其中投下变数。她当选自民党党魁后,鼓励议员们放弃"工作与生活平衡",加倍工作。这种带有昭和年代色彩的"领袖示范",在年轻选民中反响两极。一方面,部分人怀念那个"有奔头"的时代;另一方面,更多人质疑:"发展的终极目的,难道是让24岁的生命从楼顶坠落?"

站在中国视角看这场争论,别有一番滋味。

日本当年走过的路,我们并不陌生。"996"讨论热潮中,互联网公司程序员凌晨三点的加班餐,与电通员工手里的手机何其相似。区别在于,中国正处在新经济上升期,而日本已是成熟经济体。日本的选择,像一面镜子:当人口红利耗尽、技术红利见顶,一个社会该如何分配有限的劳动时间?

中国经济体制改革研究会原会长宋晓梧曾指出:"发展是为了人的全面发展,不是把人异化为GDP的工具。"日本《过劳死预防对策推进法》2014年立法时,也写入了类似原则。但经济压力面前,原则往往让位生存。

高市政策的深层逻辑,其实是"用时间换空间"——靠延长劳动维持产业竞争力,等待人工智能和机器人技术突破劳动力瓶颈。福冈县机械老板的话暴露了真相:"我们不敢接太多订单。"言外之意,若人手充足,谁愿冒险违法?日本经济产业省2025年目标是要在九州地区打造"半导体集群",可没有足够的技术工人,集群只是图纸。

这揭示了一个残酷现实:法律能限制工时,却变不出劳动力。当"少子老龄化"从统计数据变成生产线上的空岗,政策制定者只能在"保护健康"与"维持生计"之间走钢丝。高市的"副作用论",某种意义上是"两害相权取其轻"的实用主义。

但历史经验提醒我们:1960年代日本也曾放松劳动管制,结果创造了经济奇迹,也埋下过劳死的种子。今天的技术条件已不同——远程办公、AI辅助、灵活用工提供了新选项。固守"人海战术",既是路径依赖,更是思维懒惰。

尾声高桥茉莉死后,电通公司开始在晚上十点强制熄灯。但讽刺的是,员工们把电脑抱回家继续工作。

这个细节揭示了一个真相:加班问题的根源不在法律,而在经济生态。当企业利润靠压缩人力成本维持,当员工收入靠透支生命换取,任何政策都不过是扬汤止沸。

日本的选择,终将回归一个原始命题:发展是为了什么? 高市早苗说,是为了"让人们多赚钱"。反对者说,是为了"让24岁的人能活到25岁"。

这场争论没有标准答案。但可以确定的是,那些把孩子送进补习班的家长、为房贷奔波的上班族、在养老压力下不敢退休的老人,他们的选择会决定这个国家的温度。日本是否重回"工作狂时代",不取决于国会投票,而取决于每个普通人如何在"活下去"与"有尊严地活下去"之间,做出自己的权衡。

参考资料:

新加坡联合早报:《日本首相高市拟取消加班上限回归工作狂时代》(2025年11月6日)

华侨网:《日本首相高市拟取消加班上限回归工作狂时代》(2025年10月27日)

知乎专栏:《东京电通首席执行官因员工过劳死引咎辞职》(2019年12月10日)

WTO与一体化中心:《东亚投资实务电子书——日本劳动案例》(2023年)

第一财经:《日本劳动力短缺比疫情前更严重》(2024年9月10日)

OECD经济展望报告:《日本经济增长与人口结构》(2019年12月)

微信公众号《劳动社会评论LSR》:《日本二战后的战后重建与经济奇迹》(2025年9月6日)

elibrary-rule.com:《日本过劳死现象与企业文化》(2020年)

上海日研中心:《困厄煎熬,日本经济衰退难逃?》(2025年6月9日)

网易:《比重再上升!日本老龄化率达29.3%》(2024年9月18日)