1938年1月24日晚7时许,武汉武昌平阅路军法处,一代西北军悍将韩复榘在楼梯转角处突然停步,对身边的特务说:

“鞋子穿错了,我回去换一双。”

他转身往楼上走,还没迈出两步,身后枪声骤响,七颗子弹钻进他的身体,其中两颗正中头部。这位47岁的陆军二级上将,就这样倒在了冰冷的楼梯上。官方通告只有短短一句:

“韩复榘违抗命令,擅自撤退,处以极刑。”

可枪声落下13天前,开封会议上他那句“南京失守该谁负责”还回荡在会场。

从“拼命三郎”到“弃鲁罪人”,从山东王到阶下囚,韩复榘的死像一记惊雷,震醒了抗战初期的国民党军。

可70多年过去,他的儿子韩嗣煌却从10岁稚童走到95岁高龄,背着一摞摞泛黄的证词和电报副本,四处叩问同一个问题:我父亲,到底冤不冤?

这桩民国第一枪决案,至今仍是历史的一团迷雾。

一、西北军的“拼命三郎”与山东王

1891年1月25日,韩复榘出生在河北霸县一个书香门第,父亲韩世泽是清末秀才,开私塾教书。

韩复榘从小读私塾,写得一手好字,本该走科举路子,可家道中落,19岁那年他背起行囊闯关东,投了新军第二十镇八十标三营,当了冯玉祥手下的小兵。

那时候的韩复榘瘦瘦高高,戴副眼镜,文绉绉的,谁也想不到这个书生模样的小伙子,日后会成为西北军里最不要命的“拼命三郎”。

冯玉祥一眼看中韩复榘的机灵和狠劲,从营部文书一路提拔,韩复榘成了“十三太保”里最年轻的核心成员。

1926年西安解围战,韩复榘35岁,但已是师长。

他率部夜袭敌营,亲自端机枪扫射,硬生生撕开包围圈,救出被困8个月的西安城。这一仗打得漂亮,西北军上下都服了:韩复榘,确实能打硬仗!

1930年中原大战,韩复榘却在最关键时刻倒戈。他率部从冯玉祥阵营转投蒋介石,直接扭转战局。

蒋介石大喜,当即任命韩复榘为山东省政府主席,从此,韩复榘成了名副其实的“山东王”。

主政山东七年,他干了不少实事:1931年动工修济青公路,1933年通车,宽阔的柏油路让山东交通大变样;土匪横行时,他亲自督剿,1932年端掉黑风寨等大股匪帮,枪决公告贴满济南街头;1935年省立剧院落成,锣鼓声里百姓们终于有了消遣的地方。

当然,韩复榘的铁腕也招骂名。

他的税赋收得狠,办事雷厉风行,有人背后叫他“韩霸天”。可乱世里,山东能有几年安稳日子,民间还是承认一句:

“韩主席至少让俺睡了几年安稳觉。”

他手里握着三个军10多万人马,装备精良,在蒋介石眼里,既是抗日可用之兵,又是必须提防的藩镇。

韩复榘自己也清楚,他常在军营巡视,看着士兵操练,眼睛里闪着警惕的光芒。

二、开封会议的生死局

1937年卢沟桥事变爆发,日军铁蹄南下。

韩复榘任第五战区副司令长官兼第三集团军总司令,负责黄河防线。

起初他没退缩,1937年9月底到10月初,德州战役打得惨烈,日军第十师团沿津浦路狂攻,韩复榘部死战数日,伤亡数千人,最终德州失守。

但这一仗,韩复榘部用血肉挡住了日军第一波攻势。

战局急转直下,济南告急,1937年12月23日,日军渡过黄河,韩复榘却下令撤往鲁西。他认为补给断绝、弹药不足,再守济南只是白白牺牲。

12月27日,济南不战而弃,这一退,直接暴露徐州侧翼,第五战区司令长官李宗仁怒不可遏,蒋介石也极为不满。

1938年1月7日,蒋介石先让李宗仁在徐州开会,韩复榘很机警,只派代表出席。

蒋介石转而亲自设局:1月11日,开封南关袁家花园礼堂,召开第一、第五战区团长以上军官军事会议。

蒋介石提前一天飞抵开封,亲自打电话给韩复榘:

“向方(韩复榘)兄,务必来开封见一面。”

韩复榘犹豫再三,最终带一个手枪营赴会。

会场灯火通明,数百名军官到齐。韩复榘交出手枪入座,坐在李宗仁和宋哲元中间。蒋介石先讲战局,后话锋一转,直指韩复榘:

“济南、泰安为何不战而弃?军令在身,擅自撤退,该当何罪?”

韩复榘站起,反唇相讥:

“委员长,南京失守又该谁负责?南京比济南重要多了!”

会场瞬间死寂,蒋介石脸色铁青,当场下令:

“拿下!”

卫兵冲入,韩复榘的手枪营在外被缴械,他本人被押上汽车,直送武汉。

1月19日起,何应钦任审判长,高等军法会审韩复榘。罪名有五条:

一、不遵命令擅自撤退;

二、放弃济南泰安济宁;

三、动摇军心;

四、贻误战机;

五、图谋不轨。

1月24日晚,韩复榘吃完最后一碗面条,留下遗言:

“我韩复榘抗战到底,死而无憾。”

枪声响起,西北军一员虎将,就此陨落。

三、七十年未凉的鸣冤之火

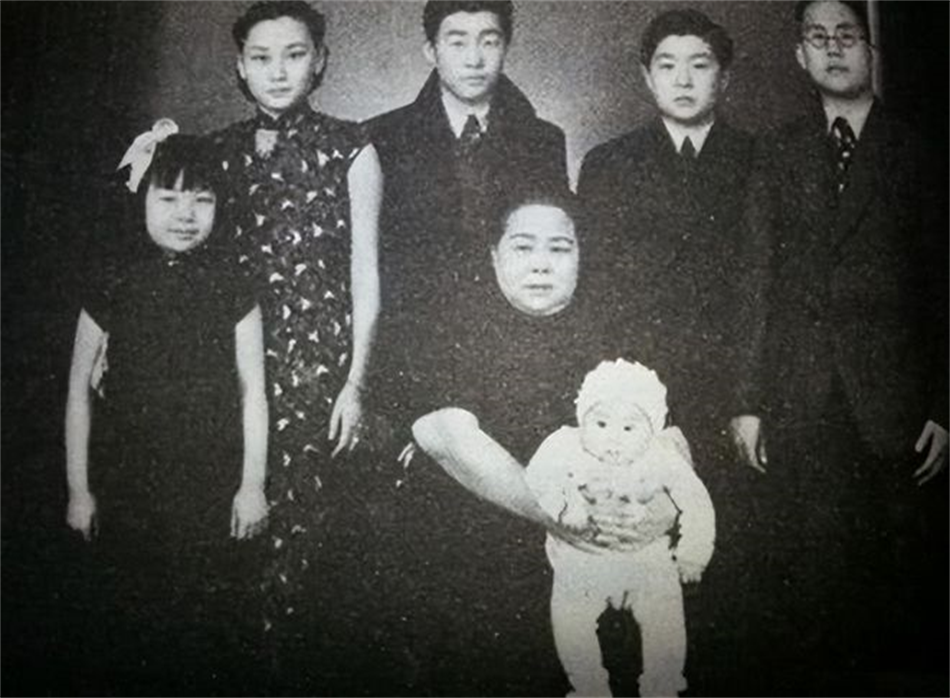

枪声响起的那夜,远在济南的10岁韩嗣煌蜷在被窝里瑟瑟发抖。

第二天,家里哭声一片,母亲高艺珍昏死过去。从此,这个孩子的人生只剩下一个目标:为父亲洗刷冤屈。

成年后,韩嗣煌走上漫漫申诉路。他找到父亲的老部下,那些白发苍苍的老兵聚在破屋里,抽着旱烟回忆:

“德州那仗打得狠,日军坦克冲上来,我们用集束手榴弹炸,尸体堆成山。撤济南是因为蒋介石不给弹药,部队啃树皮都啃不动,怎么守?”

韩嗣煌一笔一画记下,每一句都像刀子刻进心里。

更关键的,是1937年底韩复榘与刘湘的往来密电。军统截获的电报显示,两人密谋“联省自治,共拒中央军入川”。

刘湘部下一个师长王缵绪已奉命开往宜昌沙市,与韩复榘部在襄樊会合。

韩嗣煌坚信:父亲真正的死因,是这个反蒋密谋。“不战而退”只是借口,南京失守唐生智都没事,为什么独独枪毙韩复榘?

从20世纪50年代起,韩嗣煌背着厚厚证据,奔波北京、南京、济南。

南京第二历史档案馆、军博、党史研究室,他不知去了多少趟。申诉书递了一份又一份,答复永远是“涉密,暂不解密”。

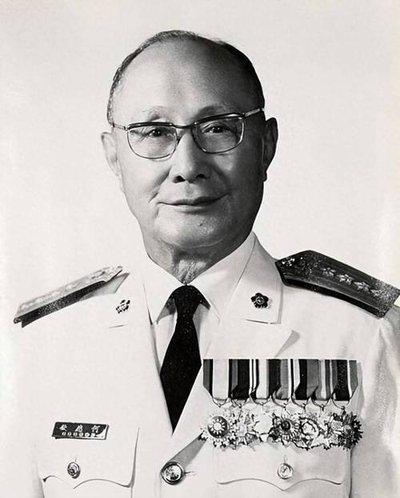

如今95岁的韩嗣煌,行动不便,仍坐在家中书桌前,桌上摆着父亲那张军装笔挺的黑白照。他常常抚着照片,低声说:

“爸,再等等,总有一天会还你清白。”

四、迷雾中的历史罗生门

韩复榘之死,至今仍是民国史上最分裂的公案。

一派认为“该杀”:抗战初期,军心动摇,韩复榘不遵李宗仁死守济宁命令,一枪不放弃泰安,丢掉黄河天险,直接威胁徐州会战。

蒋介石日记1938年1月12日写道:

“韩退山东,动摇军心,必以重典示警。”

枪决韩复榘后,第五战区士气为之一振,起到了杀鸡儆猴的作用。

另一派认为“政治牺牲品”:韩复榘德州血战、济阳险些阵亡,证明并非一贯不抵抗。

蒋介石早有削藩之心,韩复榘与刘湘密谋被军统破译,才是真正死因。同期南京失守,唐生智仅撤职,双重标准昭然若揭。

历史学者指出,若非政治清洗,德州战役报告明明写着:

“韩部死战,补给断绝,方撤济南。”

真相钥匙,或许就在那些贴着“机密”标签的档案里:蒋介石与戴笠的往来信函、高等军法会审原始笔录、韩刘密电全本……南京第二历史档案馆的柜子里,它们静静躺着,等待解密的那一天。

韩复榘的枪声早已远去,可那句“抗战到底,死而无憾”还在冬夜回响。

70多年父子接力,只为一句迟到的公道。

历史有时残酷,有些谜团注定留给后人,但韩嗣煌相信,总有一天,尘封的柜门会打开,韩复榘能摘掉“懦夫”的帽子,挺直腰杆躺进黄土。

图片来源声明:本文所用图片来源于网络公开资料,仅用于内容展示与说明,非商业用途,如有侵权,请联系删除。