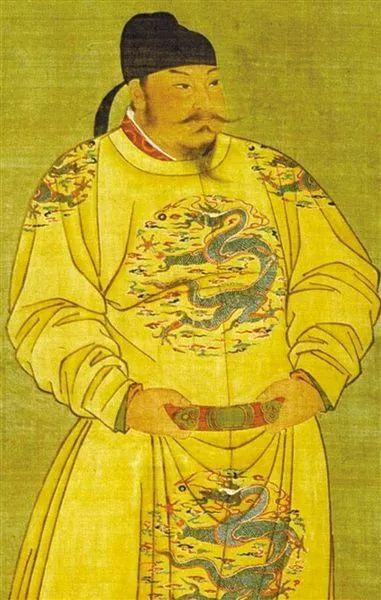

一提到隋炀帝杨广,人们总会想到“暴君”、“昏君”的标签。但历史从来不是非黑即白的简单故事——这位被骂了千年的皇帝,除了修建举世闻名的大运河,还留下了两项惊人的超级工程,其影响力跨越了时空界限。

在传统史书里,隋炀帝杨广的形象几乎被定格在了荒淫无度的亡国之君。然而,当我们拨开历史的迷雾,会发现一个更为复杂的形象:他确实是滥用民力的皇帝,但同时也是极具远见的战略家和工程建设者。他主导的三项超级工程,不仅改变了中国的面貌,更为后世盛唐的繁荣奠定了基础。

大运河无疑是杨广最具标志性的工程。这项始于公元605年的浩大工程,动员了数百万民工,第一次实现了从北京到杭州的南北贯通。

杨广以惊人的效率推进这项工程:大业元年(605年)开凿通济渠,征发河南、淮北各郡百姓一百多万人;大业四年(608年)开凿永济渠,引沁水向南通黄河,向北通往涿郡;大业六年(610年)重新开凿江南河,从镇江到杭州,全长四十多万米。

在科技尚不发达的隋朝,如此宏大的工程全凭人力完成,其难度可想而知。但这条水运大动脉的建成,彻底改变了中国的交通格局——它连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,使原来只有东西水路联系的中国,有了南北联系的水路交通保证。

唐代诗人皮日休的评价颇为中肯:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。” 意思是,大家都说隋朝因大运河而亡,但至今千里交通都依赖它。如果没有龙舟游玩的事,杨广修运河的功绩简直可以和大禹媲美。

除了大运河,杨广还做了一件影响深远的大事——营建东都洛阳并迁都于此。

在即位之初,杨广就意识到长安地理位置偏西,不利于控制东部广大地区。他决定在洛阳建造新的都城,使之成为帝国的又一个政治经济中心。

新建的洛阳城规模宏大,布局合理。更令人惊叹的是,杨广在洛阳周边配套修建了规模巨大的粮仓系统。2012年洛阳回洛仓遗址出土时,考古队有了惊人发现:这个隋炀帝修建的超大粮仓,仅已探明的19座仓窖就能储粮3.55亿斤。

更夸张的是,仓窖底部的碳化粟米层厚达2米——这些粮食直到唐朝贞观十一年(637年)还没吃完!而唐太宗时期全国最大粮仓含嘉仓,储量仅是回洛仓的1/3。这一考古发现彻底颠覆了我们对隋朝经济实力的认知。

洛阳城的建设,不仅是为了杨广个人的享受,更是具有重要战略意义的决策。它位于国家中心位置,更方便管理南北事务,也为后来唐朝的繁荣奠定了基础。

如果说大运河和洛阳城还为人所知,那么杨广的第三个超级工程就真的被历史遗忘了——那就是遍布全国的驰道系统。

隋炀帝修建的驰道规模宏大:以长安(今西安)为中心,向四方辐射,覆盖了当时的主要行政区域。这些驰道的建设标准非常高,根据历史记载,隋朝驰道的建设有着严格的标准,道路宽度一般在40米以上,有些路段甚至达到了百米宽。

在工程建设上,这些驰道采用了当时先进的技术,如采用石板铺路、设置排水系统等措施。如此宽阔平整的道路网络,在当时的世界绝对是奇迹般的工程。

驰道与大运河共同构成了隋朝的交通骨架,大大促进了各地之间的经济文化交流,加强了中央对地方的控制力。无论是军事调动、政令传达,还是商旅往来,都因此变得更为高效。

当我们重新审视隋炀帝杨广,会发现一个矛盾的复合体:他确实好大喜功,滥用民力,最终导致隋朝灭亡;但他的远见卓识和宏大气魄,又为后世留下了宝贵的遗产。

他推行的三大超级工程——大运河、东都洛阳和驰道系统,虽然在当时劳民伤财,但却成为后世盛唐繁荣的基石。唐朝在相当程度上是坐享了隋朝的建设成果,杜佑在《通典》中就提到:大运河通航,“天下利于转输”。

历史评价常常是复杂的。对于杨广,我们既不能简单地以“昏君”概括,也不应盲目翻案。或许正如考古学家杭侃所说:“运河里流的不是水,是被篡改的时间。” 在历史的长河中,真相需要我们去细致辨析,而不是简单地贴标签。

站在今天的角度回望,杨广的三大工程无疑展现了他超越时代的战略眼光,但也警示后人:任何伟大的事业,都必须考虑人民的承受能力。如何在发展与民生之间找到平衡,这是一个贯穿古今的永恒命题。