现在网络上动辄能看到一个顶扯淡的奇谈怪论,就是如果明朝不亡,凭着那些什么西学东渐、什么南徐北王,甚至赵士祯都搞出了加特林(迅雷铳)……尤其是在江南地区已经出现了那个什么萌芽,所以工业革命到底从哪儿兴起还真不好说。没准到时候就不是英国佬开着坚船利炮来给我们制造百年国耻了,而是华夏洪流席卷全球,“大明天兵”殖民全世界。

所以都怪满洲人,不愧是满清误我三百年。

每次看到这种言论我都尬到不行,感觉某些国人的素质简直跟三哥或是南棒有得一拼。

且不论被某些人奉为圭臬的“我大明”早就烂到不可救药,能撑到276年才噶掉纯属是祖坟冒青烟。就算老朱家真的走狗屎运搞定了一切内忧外患、摆平了建贼闯逆,那么他迫不及待要干的第一件事是什么?

当然是把那个让某些人宝贝得不得了的萌芽连根铲除,再挖地三尺,让其永世不得超生。

这不是冒出某个所谓“明君”或圣贤就能改变的事情,哪怕秦皇汉武、唐宗明祖集体复生也照旧是那副熊样。为啥?只要皇权不改,儒家仍然高高在上,别说那个啥才冒出个芽,就算长成了参天大树,也得给你连根撅喽。而且是不死不休,死了化成鬼也没完的那种——别以为“宁予友邦,不予家奴”那种恶心事只有某个满洲老娘门才干得出来,换谁都一样,因为这是他们的根本利益所决定的。

非得经过百年国耻的洗礼,经过最深刻的精神幻灭和思想启蒙,才能打破一个旧世界,迎来一个民族的新生。

所以那个什么芽,不过是一个畸形时代的畸形产物,注定无法生根,也没机会抽枝拔叶,更遑论长成参天大树了。

总之一句话,那就是棵死物,毫无生机,更无任何意义。

01皇权这个东西其实不用多说。无论是牛批Plus的汉唐还是拉胯到家的晋宋,本质都是家天下——就算是秦皇汉武、唐宗明祖,让他们的王朝姓嬴姓刘、姓李姓朱才是真正的头等大事。剩下的什么国家百姓、理想大业都得往后排,逼不得已了也能卖。要是运气不好摊上矬宋拉清的命,实在无法指望他们能强到哪儿去。

毕竟历史的局限就在那里,谁能挣脱时代的宿命?就算是在近现代史书和教科书里形象无限伟光正的陈黄李洪等所谓的NMQY领袖,他们推翻旧皇帝的目的,还不是自己去当新皇帝?至于砸烂那个曾让他们无比愤恨的旧世界,不好意思,人家既没那个理想高度,也没那个思想觉悟,更不会有任何兴趣。

反正两千年的王朝兴替,历代帝王甭管贤愚明昏,只要打破那无数层光鲜亮丽的外壳,就只剩下 “人不为己,天诛地灭”这血淋淋的八个大字。

所以让这些尊贵到了极点,权力大到了极点,也因此自私自利到了极点的“天子”分权让利给在他们眼中如同蝼蚁般卑贱的子民,还不如死了痛快。

别说个萌芽了,就算是颗铜豌豆,他们宁可咬崩满嘴牙,也非得碾个稀碎不可。

这个芽为啥发在明末?固然有海外贸易兴起、西学东渐的影响,但最根本的原因还在于经过嘉隆万三朝的瞎折腾,江南彻底不服管了——说句皇权不过长江,起码在经济领域是没毛病的。

到了崇祯年间连每年四百万石的漕粮,江南官绅都敢只送去不足百万石,搞得从皇帝到边军都成了叫花子,还哪有闲心管什么芽不芽的?

满洲人进关并席卷天下后,二话不说直接把这根芽一把掐死。我觉得,因此而咒骂清朝以及满洲人,就跟指责秦皇汉武、唐宗明祖为啥不积极要求入党,并带头革掉自己的命一样无厘头——你觉得朱由检要是有满洲人的那个本事,就不会干同样的事了?

他仅仅是想做而做不到而已。如果能做到,一定会做得更加变本加厉,更加丧心病狂。毕竟这位崇祯皇帝一度想借二十万两银子的军费都借不到,而从隆庆开关到明亡海外流入国内的白银总计超过了三亿两,这些钱都跑哪儿去了,他能不恨之入骨?

都是一个德性,还是大哥别笑二哥了吧。

至于说儒家,这个话题就有意思了。

02经常听人大言不惭的说什么“儒家治国两千年”,还有很多人信之不疑,这事真是蛮奇怪的。

自打儒家诞生直到汉初,其实一直不受待见,说是混得“惶惶如丧家之犬”也不为过。直到汉武帝采纳董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”,儒家才开始上位。但要说它就开始独霸天下、遇谁灭谁了,不是为时过早,而是太早了。

刘彻把儒家捧起来,自有其一系列的ZZ、军事、经济目的,但绝不是为了捧儒家上位,更不可能将自家的江山交给这些只会夸夸其谈的书生去治理。相反,刘彻及他的继承人们对儒家的ZZ野心极为反感和警惕,只要其稍越雷池半步,都会毫不留情的痛下杀手。

所以刘彻差点宰了董仲舒,霍光更是毫不客气摘了眭弘的狗头,而刘询为了棒喝好儒的儿子刘奭,干脆直接揭穿了所谓“独尊儒术”的遮羞布,将皇家的目的赤果果的袒露出来:

“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎!且俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩于名实,不知所守,何足委任?” 《汉书·卷九·元帝纪第九》

换成大白话的意思,就是咱们大汉的骨子里是法家治国。但法家的名声太臭,说出去不好听,所以需要挂儒家的这颗羊头当牌面。但刘奭你个傻玩意要是当了真,信了那些除了打嘴炮一无是处的儒生的邪,那咱们大汉朝也就离死不远了。

刘询一语成谶,后来西汉果然亡在了儒生王莽的手里。

所以东汉警钟长鸣,宁用外戚、军阀哪怕是阉宦,也不让由儒生把持的尚书台掺和进权力中心。一旦儒生们敢伸手,就毫不客气的“党锢”,该抓抓、该杀杀,反正谁都甭想翻了天去。

三国两晋南北朝,更是法家的天下。后来儒家为了给自己涂脂抹粉而生拉硬拽进自家阵营的如诸葛亮、司马懿、羊祜、王导、王猛、李冲、苏绰等名臣良相,与其说是儒生,不如说是文法吏。

隋唐有了科举,儒家终于该熬出头了吧?其实还是然并卵——能跟皇帝争权夺利的,还是士族门阀,儒家照旧得去小孩那桌。而由根本利益使然,人家士族门阀是不分文武,也不在乎什么儒法分界。反正什么好用、对自己有利就来什么,从来除了嘴哪都不好使的儒家,凭什么独占鳌头?

哪怕是在看似自家基本盘的科举这一亩三分地里,儒家照旧玩不转。要知道唐朝科举要考的科目,除了儒家嫡系的进士科,还有明经、明法、明算、明字等“杂科”,甚至神神叨叨的宗教都能横插一脚,动辄开个“道科”。同时武举在当时的地位和重要性也非常高,儒家更是连入门的资格都捞不着了。

所以唐朝的科举既不正规,也不怎么重要。像宰相级别的高官里边出身科举的还不到一半,其中大多数还是“杂科”考出来的,正经的进士压根就没多少。

直到北宋,因为士族门阀被杀光了,武将又太过跋扈妄为,赵匡胤被逼得实在没招了,只能使出了个崇文抑武,并“与士大夫共天下”的损招。

老赵也是一时豪杰,所以很清楚从秦到唐的历朝历代,宁可把国家交给外戚、宦官这样的势力祸害,也绝不允许儒生掌控朝政的原因。那就是这帮玩意搞学术没问题,用于掌握思想、舆论阵地也凑合,但拿来治国,他们是真不行啊!

哪个脑子没进水的皇帝会真的相信,单靠什么仁义礼智信就能让天下服服帖帖?大家伙要是都觉悟这么高,那不都成圣人了?而从古至今,又有过几个圣人?一只手都数得过来!

而除了嘴炮,你让儒生去搞经济建设、搞国防外交、搞农田水利,他们哪个能弄明白?

就知道他们不行,所以才一直没人用。可自晚唐五代已来,“天子,兵强马壮者当为之”的歪风邪气刮得实在太猛了,包括他老赵不也是籍此夺了柴家孤儿寡母的天下?老赵家要想不成为五代之后的第六代,就必须压制武将。而除了儒家能帮这个忙,他几乎没有第二个选择。

在国家民族百姓的命运前途与自家的利益之间,赵匡胤及他的子孙们,都不约而同的选择了后者。

当然这也无可指责——换成姓刘的、姓李的、姓朱的、姓爱的,肯定也是一个鸟样。

还是大哥别说二哥。

03所以儒家真正开始治国,还是从宋朝开始。但他们干得实在太拉胯,拉胯到了让最终因此占了大便宜的蒙古人都忍不住竖起中指。所以在元朝建立后,将社会各阶层划分十等,分别为一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七猎、八民、九儒、十丐——刚刚扬眉吐气了三百来年的儒家,被彻底打入了社会最底层,仅比叫花子高级了那么一丢丢。

这也是“臭老九”这个萌萌哒的称呼的由来。

鉴于宋朝的惨痛教训,明太祖朱元璋对儒家极为警惕和反感,想尽一切办法消除他们对于国政的影响。甚至包括刘基、宋濂等曾在大明开国过程中立下过功勋的儒生,也因此受到牵连而晚景凄凉。

但相比之下,这两位当年的儒宗还算是运气不错,大多数儒生要么生不如死,要么死都死不安生——在朱老板治下,叫你当官你不去是死罪;当官后成了赃官、佞臣更是自寻死路;昏官、庸官也逃不过当头一刀;就算当了清官好官,只要不按皇帝陛下的心意办事或者发了几句牢骚,那也是找死之举。

而且老朱在发明KX方面也格外“天才”,除了大家都很熟悉的剥皮实草,还有什么凌迟、抽肠、铲头会(就是将犯人埋进土里只露出脑袋,然后拿大斧平削,一斧可斩五人)、刷洗(就是拿开水浇犯人,然后用铁刷刮肉,直至剩下一副骨架)、枭令(拿铁钩刺穿犯人的脊骨并吊起示众,直至其因失血或感染死亡)、铁裙(让犯人穿铁裙,然后拿火烤,直至犯人皮肉焦糊而死)等等。反正就是过程极其痛苦、惨烈,威吓效果拔群。

综合各种资料统计,洪武年间被各种乱七八糟的KX灭掉的勋贵官员超过了十万人,其中至少有一半都是以儒生为主的文官。要知道大明朝的文管编制加一块,也就两万来人,等于是被割了好几遍韭菜。

因为朱老板杀得太狠,一度彻底把儒生给杀老实了。否则朱老四在靖难成功后,景清敢当朝刺王杀驾,方孝孺面对“诛十族”的威胁尚且夷然不惧,可在之前长达三十年的洪武朝里,怎么就连屁都不敢放一个?

因为大明朝这么狠辣果决且矢志不移的皇帝,就朱老板一个,连朱棣都差远了。所以洪武大帝拦儒家拦得住一时,却拦不住一世。

况且限于出身、见识以及时代的局限,哪怕是朱老板一边杀儒生杀到手软,一边也不得不继续捏着鼻子任命儒生为官,否则还能怎么办?难道还能让一群文盲为官祸害国家?

而在当时但凡是个识字的,十个里有九个半都自认是孔孟门徒,这个问题就简直是无解了。

朱棣在位时还能勉强镇得住场子,还敢杀几个人。而从朱瞻基往后,老朱家的不肖子孙最大的本事也就是玩玩廷杖了。而经历了朱老板那种逆天手段洗礼的儒生们,会怕这个?反而越挨打越兴奋、越挨打越光荣,就差求着皇帝陛下打自己屁股了,这还咋整?

遇到朱厚熜这种权术大师,还能跟文官玩玩勾心斗角的把戏,剩下段位不够的,要么关门放公公,要么自闭当宅男,再不就原地躺平,爱咋咋地了。

于是明朝最终也不可避免的走上了宋朝的那套文官,或者准确说是儒家治国的老路,最终也难免出现大宋变“大怂”、大明变“大萌”的结局。

04而在儒家的治下,那个什么芽根本没有活路,死得一定比落到皇帝手里还惨。

为啥?一个是儒家的本质决定的,再一个就是受到了法家的拖累。

儒家的主张理念一大堆,又是什么智信圣仁义忠(六德),又是什么孝友睦姻任恤(六行),反正就是各种高大上的Buff统统迭满。但从根子上深挖,儒家思想的核心其实就是俩字——复古。

孔子开宗立派之初,就把西周设定为儒家的理想国。在他身后,无数的徒子徒孙又把其的一言一行奉为万世不移的至高真理,一个标点符号都改动不得。反正对一个标准的儒生来说,就得是古非今,就得大踏步后退。就算被逼得不得不进两步,也是打死都不能踏出老祖宗划下的那个小圈子。

所以直到两千多年后,儒家最忠实的信徒朱允炆还在一门心思的琢磨怎么恢复井田制这个老古董,就一点都不奇怪了。

而且因为从孔夫子之后的上千年里,儒家的表现一直很弱势。说人话就是不受人待见,他们的那套治国主张一看就不靠谱,所以连狗都不理。身处逆境还没法与时俱进,被逼急了的儒家倒驴不倒架,只能在道德层面拼命的唱高调。比如在经济层面,儒家最能拿得出手的那个“子曰”,就是君子喻于义,小人喻于利。

反正就是不能谈钱,只要谈了伤的可就不是感情了,而是道德败坏。而道德败坏,在儒家看来就是诸恶之首,就是妥妥的“小人”,打进十八层地狱再永世不得超生都不为过。

被儒家打入小人的行列有多可怕?典型如少正卯,不过是与孔子政见不合,就被后者定性为小人,还在脑袋上扣上了五条大罪,然后就一刀砍了。

哪五条大罪?一曰心达而险,二曰行辟而坚,三曰言伪而辩,四曰记丑而博,五曰顺非而泽——秦桧发明出的那个“莫须有”,无赖程度在至圣先师面前都得甘拜下风。

为啥儒家不愿意谈钱?其实别看他们嘴上说得那么高调,可这世间有谁能抵挡住小钱钱的诱惑呢?所以儒家也不是不爱,而是再怎么爱也捞不着——连他们的祖师爷都混到“惶惶如丧家之犬”的地步了,徒子徒孙们能好到哪儿去?

因为一开始儒家混得太惨,没人待见,自然捞不到官做,所以普遍都比较穷。看得着却摸不得,那感觉肯定非常难受,就只好拿“君子固穷”来安慰自己,同时对那些阔佬恨之入骨,统统将其斥之为小人。

就跟现在的仇富党一毛一样。

高调唱了几百上千年,最后连他们自己都稀里糊涂的信以为真,坚定的认为只要高举道德大旗,大家都安贫乐道,就能解决世间的一切难题。

典型如西汉年间的盐铁之议——为了解决朝廷的财政问题,文法吏出身的桑弘羊从实际出发,坚持认为实行盐铁专营,同时农商共举才是解决当前顽症的良方。而反方,也就是统统由儒生组成的“贤良文学”们,则全盘否定官营政策,认为此举是“与民争利”,并会导致民风败坏。同时他们还主张让农民从事本业(农业),抑制末业(商业),即重农抑商。

老桑怒了,说国家现在就是你们说的这个熊样,还不许改,那就干等干看,最后大家都饿死?

贤良文学毫不示弱——国家没钱,百姓疾苦,根本不是那个让他们只能远观却无法亵玩的小钱钱的问题,而是从朝廷到百姓的思想觉悟太低了,成天就知道吃吃吃!那解决问题的办法不就有了吗?只要大家都不食人间烟火……哦不对,就是教育大家都清心寡欲、都道德高尚,神马问题解决不了?

所以儒家给出的药方就是“民所疾苦,教化之要”——大家的精神世界富足了,世俗欲望就少了。都不想花钱了,财政问题不就解决了?

不管别人认为这有多扯淡,反正儒家就是信了这个邪,还要求大家都信。

05从隋唐起,随着士族门阀逐渐腐朽、衰弱,儒家的境遇有所好转,但想真正发达还免不了给人家当狗或当枪使的命运。到了晚唐,又被藩镇军阀虐了个死去活来。典型如五代时期的“十朝元老”冯道,因为算是当时儒家的泰山北斗嘛,所以那些走马灯般忽倏来去的割据政权都争着抢着把他弄到自家的朝堂上去当个点缀,或者叫花瓶。作用类似于会所的头牌,谁家缺了少了都显得特别没档次。以至于他回乡为母守孝,契丹人都要发兵过来想将其掳走。

至于满腹经纶的冯道想聊聊治国安民之道,谁鸟你?会所老板捧个头牌出来,可没指望着让她去当个总经理。

直到赵匡胤弄出个“崇文抑武”,儒家才跟他一拍即合,一起共治天下去了。

而且因为北宋特殊的国情,导致其在经济政策上无法限制土地兼并,就没法像历朝历代那样主要指望着从土坷垃里刨食吃。为了不饿死,两宋只要重商,导致商税收入最高时占到朝廷财政岁入的七成以上,平常也不低于一半。

要是别的王朝说自己“以农为本”大体都说得过去,但两宋却绝对没脸这么讲。而这个前所未有的重商的王朝,却是在头回掌控了国政大权的儒家手里搞出来的,难道这帮家伙终于转性了?

其实并没有。前文说过,儒家并非不爱钱,只不过一开始搞不到,才因爱生妒继而生恨。到了宋朝,随着他们终于名正言顺的走上了权力舞台的中央,身家随之飞速膨胀,都成了大财主。但“君子固穷”的高调唱了上千年,现在想不唱了都不行——既舍不得牌坊又想当那啥的两难之下,他们就彻底精神分裂了。

宋朝的儒生……嗯,这时候叫士大夫了,到底有多有钱?这么说吧,范仲淹、包拯、王安石之流都是大家心目中著名的清官廉吏,印象中好像就海瑞等少数人能与之相提并论了吧?可海瑞因此穷得差点饿死全家,可这帮宋朝的同行呢?

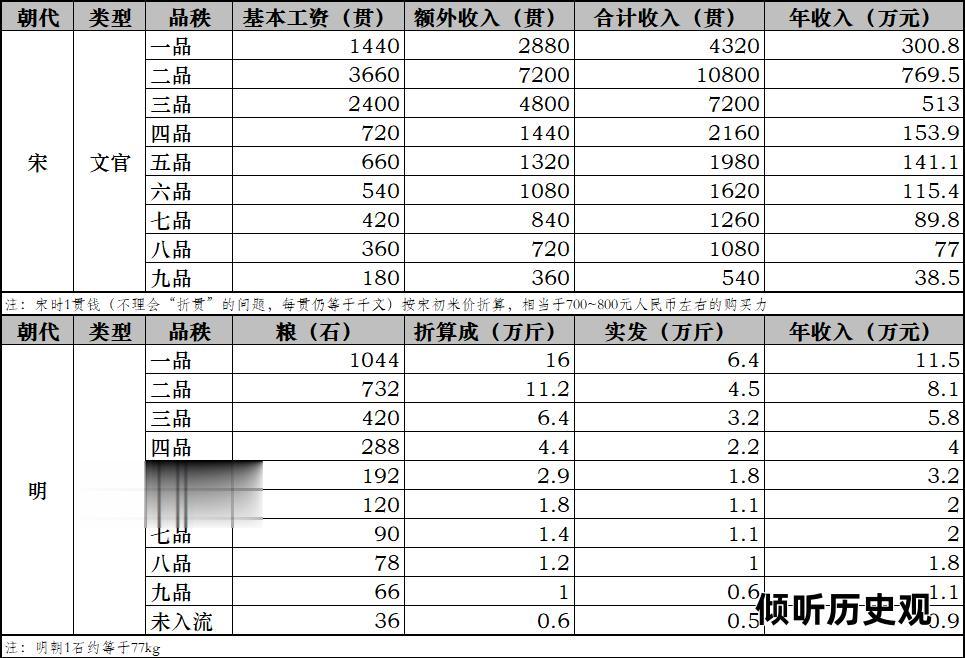

这其中官做得最小的包拯,每年的合法收入(按粮价)折算下来,大概相当于今天数百万元。至于范仲淹、王安石这种宰相级别的,年底回家不拿出个千八百万,估计媳妇都不能让他们上炕。

历代为官收入之丰,莫过于两宋。朝中兖兖诸公,都是念着“君子固穷”的书才当上的官,然后一边拿着高到天际的俸禄,一边拼命的兼并土地、经商走私、官商勾结……既当裁判员又当运动员的结果,就是个个赚得盆满钵满。反正没有他们不敢赚的钱,更没有他们赚不到的钱。

什么“三年清知府,十万雪花银”之类的,跟宋朝的官儿比起来都逊毙了。更牛批的是,人家这钱还拿得理直气壮,因为是“干净”的呀!

真干净吗?

北宋是怎么亡的?表面上是靖康之耻,实则毁于“三冗”彻底拖垮了财政。而三冗之一,就是冗官——宋朝的官员数量虽然不少,但相比前朝后代其实也没多到哪儿去。之所以冗了,就在于当官的俸禄太高了,国家财政根本负担不起。有多高?这么说吧,一个宋朝七品县令的俸禄,搁到明朝去够老朱家养八个阁老!这他母亲的谁受得了?

所以北宋从开国才几十年就开始闹财政危机。每次朝廷穷得要揭不开锅了,成天嚷嚷着“君子固穷”的文官士大夫们没一个认为是自己的错,反而纷纷甩锅给皇帝。宋仁宗赵祯已经简朴到衣服被子打满了补丁,连半夜饿了都舍不得喝口羊汤。结果每次闹饥荒,包拯、欧阳修等都指责皇帝花钱太多,必须削减开支,以为天下典范。

包括从范仲淹到王安石,就没见一个人觉得自己该降薪的。哪怕他们这么想,也不敢这么做,否则就是自绝于同僚,再也别想混官场了。

06到了元朝,蒙古人可不惯这些极度自私且极度贪婪的士大夫的病,直接将其打进十八层地狱——在元朝的“十等人”中有个“九儒十丐”,士大夫的地位也就比叫花子高那么一丢丢罢了。

既然在ZZ上不可能有前途了,儒生干脆就一头钻钱眼里去了。

恰好元朝比宋朝还重商,蒙古人比谁都爱钱。只要钱给够,他们什么都能卖,包括祖宗和灵魂在内。

在元朝的“宪法”——《大元圣政国朝典章》的刑部第四卷中,记载了一个案例。说是有四个地主因为私杀奴婢被官府抓了,而且罪行的性质、程度基本相似,但最后只有一人按照律条予以了处罚,另三人都以证据不足的名义无罪释放了。

而且那唯一的倒霉蛋,还是个叫昔剌的蒙古人,反倒是逃脱了法律制裁的那三个都是汉人。

为啥会出现这种匪夷所思的现象?原因很简单,就是那三个汉人都拿出大笔的钱财贿赂了法官,而那个昔剌给的钱不够,所以只好挨了二十七大板。

这样的案子都能载入法典供万世瞻仰,真不知是该说蒙古人心大,还是爱钱爱到了无所顾忌。

除了贪财,而且懒惰,见小利而忘大义,典型的例子就是包税制。什么是包税制呢?就是朝廷将一定时期内的某项税收以定额的方式交由私人承包征收的制度,亦称商包制。比方说在元太宗时,就有人想拿一百万两银子包下全国一年的盐税——只要朝廷收下这一百万两,这个人就有权于一年内代为收取盐税。甭管最终收了一千万两还是一两,都是他的,与朝廷无关。

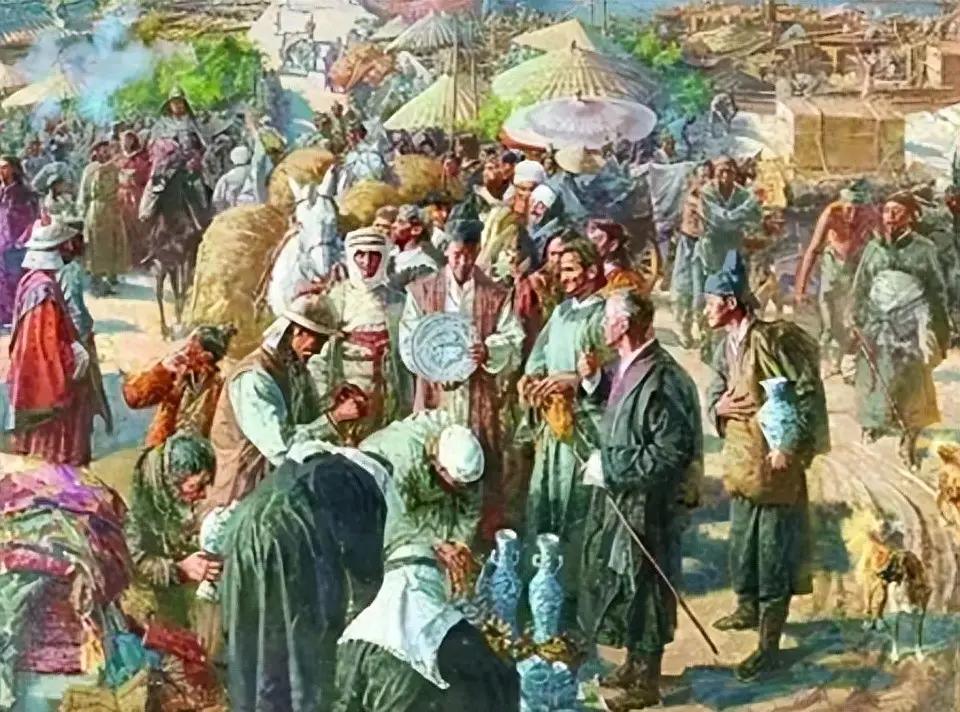

包税制这玩意是最典型的利在一时,祸及千秋。可见钱眼开的蒙古人哪顾得上什么长远,几乎能保税的统统包税,尤其是在富庶的江南地区,更是一门心思的刮浮财。而在江南有资格也拿得出钱财搞包税的,几乎全是在两宋三百多年里赚爆了的士大夫。于是像嘉兴沈氏、吉安陈氏、绍兴范氏、苏州唐氏等家族凭借着包税大发其财,而且借机在当地建立起强大无比的ZZ势力和影响力,成为王公权贵的座上宾,成为让无数个像昔剌那样的蒙古人都羡慕嫉妒恨的狠角色。

所以在朱元璋驱逐鞑虏、立国大明后,反对他反得最起劲的从来不是蒙古人,而是江南士大夫。为啥?因为只有在元朝的治下,他们才能享有近乎无限的特权——国家的税收都被人家包圆了,想收多少就收多少,不比做什么生意都赚钱?

可在大明朝,别说税捞不着收了,朱老板还要收他们的税。尤其是苏松常嘉湖等江南财富最集中,也是富豪最扎堆的地区,更要往死里薅羊毛。别的地方田税三十税一,江南就得十税一,个别像苏州这种有黑历史的(曾是张士诚大本营),更是高达五税一。这就使得苏州以区区一府之地,要交的税就占到全国总税收的17.5%,甚至比13个行省中税负第二高的浙江还多(15.8%)。再加上“一府税粮共一百二十余万石”的松江以及年纳税“五十五万二千余”的常州,江南每年漕运北京的400万石漕粮不就有了?

不但在经济上打压,ZZ上干脆肉体消灭——洪武年间挨砍的那几万文官,八成以上出身江南。就算你老老实实不惹事也不行,朱老板还给官员定下了个堪称史上最刻薄的薪酬制度。就像前文说的那样,一个宋朝七品县令的年薪能顶八个内阁大学士,另一个更能让我们的印象深刻的例子是,在大明朝只要官不过五品,赚到的那点俸禄放在今天还不如去领低保。

所以在明朝当官,如果不贪不占,下场就得像海瑞那样,一不留神的就得饿死全家。

如此苛待士大夫,君臣的关系能好得了?所以一部明朝的历史里,从头到尾充斥的都是君臣相斗,不死不休——明朝十六帝,将近一半死得莫名其妙,难道就那么巧合?

而在宋元两朝终于富起来,而且是大富特富的士大夫,自然是由奢入俭难的,当然要千方百计的搞钱,并凭借经济优势狠狠的报复老朱家。中国历史上吏治的大规模败坏,恰恰是从明朝开始。而仅从隆庆开关到明亡的七十多年里,海外流入国内的白银超过三亿两,结果朱由检却连区区二十万军费都借不到,也是这么来的。

07从宋朝开始,儒家的“君子固穷”就只放在嘴上了,身体却很诚实的一切向钱看了。

爱钱不是错,这是人的本性,无可指责。不过儒家嘴里唱着高调,让别人都清心寡欲,不食人间烟火,自己却大捞特捞个不亦乐乎,而且啥钱都敢赚、为了钱无所不用其极,就实在太可耻了。

宋朝的赵家皇帝对士大夫简直是掏心掏肺的好,可他们是怎么回报的?靖康之变时,士大夫毫不犹豫的把自己的皇帝献给了女真人——如果说丢这么一回人还能说是偶然,可一百五十年后当蒙古人也兵临临安城下时呢?他们要么逃之夭夭,逃不掉的干脆裹挟着谢太后和恭帝这对孤儿寡母出城投降了。

大宋亡不亡、皇帝死不死的算逑,反正不耽误自己继续当官、继续发财就行。

元朝的包税商人、明朝的走私海商,甭管躲在幕后还是站在前台的大老板,都是士大夫。为此,他们千方百计的阻挠朱元璋的反元大计,宁可继续给胡人当灰孙子也不愿当个堂堂正正的汉人,为啥?因为只有在马大哈的蒙古人治下,他们才有那么多的特权啊!

国家的税都能往自己家里收,这样的好事,过了这村还上哪找这店去?

所以他们激烈的反抗,几乎到了不惧刀斧的地步。朱老板一度非常欣赏张昶的才华,不惜以参知政事(相当于副宰相)这样的高官厚禄赠之。然而后者就敢公然在他面前宣称“身在江南,心思塞北”。再如大儒戴良,数次拒绝老朱的征召,宁死不食“明粟”,最终甘愿自尽。这样的例子数不胜数,以至于史书中留下了 “明初文人多不仕”的的结论。

他们对整天只会乱搞的蒙古人能有多忠?我想他们中的多数人真正效忠,还是自己的特权和财富吧。

偏偏犟得跟头牛似的朱元璋鉴于宋亡的教训,绝对不想重蹈覆辙,所以不但自己往死里折腾士大夫,还定为祖制要求子孙继续折腾——明朝十六帝,除了朱佑樘、朱载坖等寥寥几个异类外,都忠实的践行了这一宗旨,这下大明朝的君臣关系还能好得了?

所以明朝刚刚立国几十年就由盛转衰,各种内忧外患不绝,穷困潦倒愈演愈烈,都是这么来的。

靖难之役、土木之变、武宗皇帝的离奇死亡、走私横行、嘉靖倭乱、万历怠政,晚明四大案、东林党争以及明亡前的种种离谱的乱象,要说后面无人指使、策划、煽动以及推波助澜,那才是见鬼了。

而最大的嫌疑人是谁,还用我说?

包括那个什么芽,也是这种畸形的政经形态下诞生的畸形产物。

08西方的资产阶级革命,具有鲜明的反封建、反王权特征,而且革命的主体是由商人、中小地主组成的新兴资产阶级。在那个年头,这帮人也算是受压迫阶级,所以才有动力和勇气打破一切旧秩序,建立一个新世界。

可咱们这边呢?晚明的那个芽萌发于江南,而江南又是当年的儒家大本营。所以催发出这个芽的,恰恰是那个时代最保守、最反动的文官士大夫集团。

他们一边拼命的阻止皇帝收商税、开海禁,一边大肆经商、走私,赚得肚皮都要撑爆,却连最基本的每年四百万石漕粮,都恨不能一粒也不运往京师。

前文提到的三亿多两白银,大多进了他们的腰包,却连区区二十万两军费,都不愿意借给朱由检。

很显然,他们巴不得大明赶紧完蛋,然后给自己换给好伺候的主子。至于反封建、反皇权——扯什么淡!反这些玩意,就是反他们自己,哪个脑满肠肥的家伙能活腻了?

所以这个芽,在东方这块神奇的土地上只能出现于晚明,而非晚唐晚宋晚元什么的。要不是赶巧碰上了个“三千年未有之大变局”,晚清估计也遇不着。

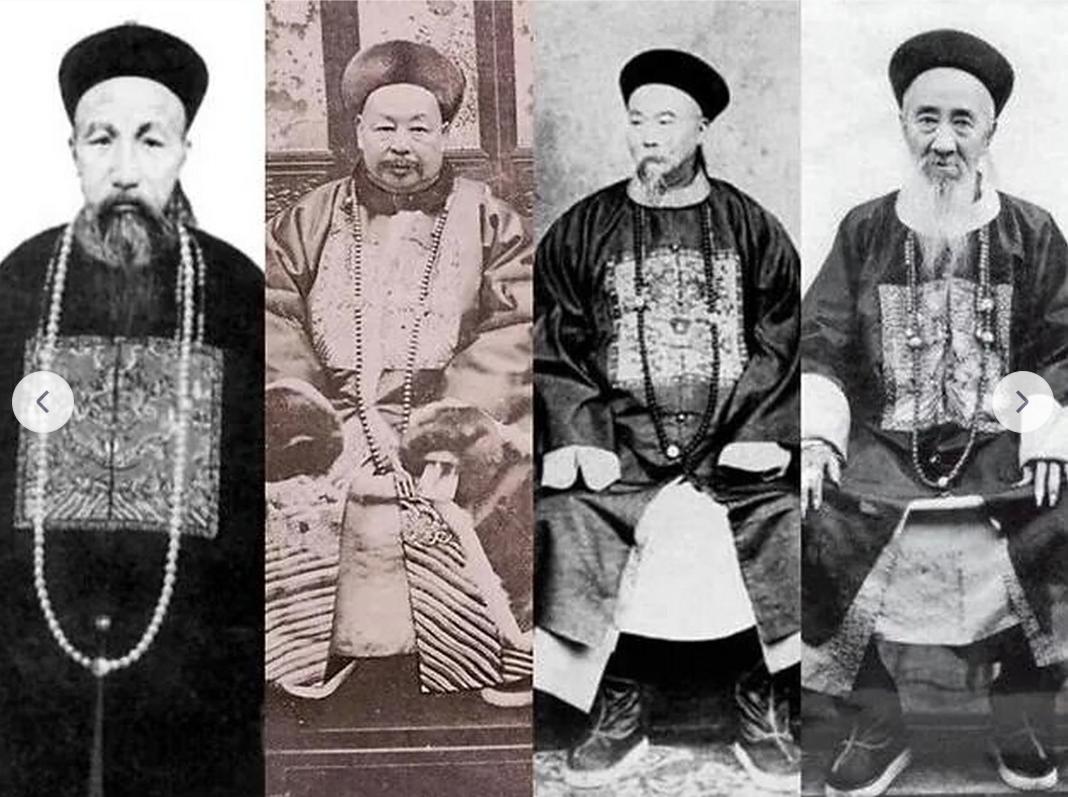

因为明朝这种畸形的君臣关系和因此形成的政经形态,就他母亲的实在太离谱了。你看人家南宋,搞商品经济的环境比明朝强了十倍百倍,赵家皇帝也举双手双脚支持大家都去搞钱,为啥就没发那个芽?包括晚清,哪怕西方列强都把现成的作业递到眼前了,洋务运动也搞起来了,以曾国藩、李鸿章、张之洞等人为代表的士大夫集团的基本态度,照旧是保皇。

所以从根子上,儒家就跟那个芽犯冲,根本利益是不可调和的。之所以在晚明冒出来,就是一系列错打错着下的一个意外而已。

而且这个芽,根本不可能活得长。

不管是朱由检雄起了,还是李自成反成了,都会毫不留情的挖地三尺也要把这棵芽干掉。就算士大夫真把老朱家降服了,也会第一时间对其弃之如敝履。

毕竟在京师的朝堂上挥斥方遒、谈笑间主宰亿万生灵的命运才是他们的最终追求。哪怕是置下千顷万顷的良田,再在自家的豪宅地底下埋满银子,不也比当个连他们自己都鄙视的商人强上百倍?

千辛万苦的搞什么手工作坊,把脑袋系裤腰带上去跑海贸乃至走私,不过是特定时期迫不得已的选择罢了。还指望他们搞文艺复兴、工业革命乃至于殖民世界,简直比指望他们突然都修炼得道、飞天成仙了还不靠谱。

毕竟在根子上就歪了,这棵芽就算侥幸冒了头,也免不了凋敝死亡的结果。

没有任何意外。

评论列表