难怪咸丰帝31岁暴毙,你看他逃往热河干了啥?每天都做4件致命事 “陛下,真要连夜出城?”——1860年8月31日亥时,护卫低声问。咸丰把披风拢紧,只回了两个字:“走吧。”这一声“走”,不像命令,更像叹息。两日后,押着几十辆车的英法联军翻进天津北塘,大清皇帝已裹挟家眷踏上通往承德的荒路。 英法联军是催命符,却不是唯一杀手。太平天国在南方腾挪,捻军在中原纵横,僧格林沁守不住大沽口,京畿门户大开。危局之下,本应御驾亲征的皇帝收起龙袍,钻进不起眼的画舫,顺河而北。一百二十余人昼伏夜行,京城百姓只在第二天才发现紫禁城的仪门紧闭——皇帝跑了。 八天舟车劳顿,9月中旬(农历八月十六)一行抵达热河行宫。承德山水的确宜人,可皇帝第一眼就皱眉:烟波致爽殿内陈设蒙尘,角落里挂着嘉庆暴亡的旧画像,凉意扑面。四十年未启的行宫,因为一场仓皇北逃突然苏醒,却透着晦气。 咸丰自幼病根一堆:早产、天花、坠马折腿,加上因躲太平军南巡时染上的咳喘,身体本就扑朔。秋燥加重肺疾,他刚进殿便咳得脸色发青。太医诊脉后小声嘀咕:“喜怒无常、劳役无度,恐难久安。”这句“恐难久安”很快成为预言,因为热河的日子,比逃亡更要命。 第一件事,沉迷女色。木兰围场没法打猎,他就把“围场”搬进行宫。随行另有伶人、旗女、塞外美姬,几乎夜夜笙歌。奏折堆在案头,他却乐在帘内。“把那支新曲再唱一遍。”声音掺着喘息,谁还记得京城烽烟?史料列出十八个封号各异的妃子,只是牌子翻得太快,连太监也记不清顺序。纵欲不止,咳血却是天天准点报到。 第二件事,豪饮烈酒。承德早晚温差大,一壶鹿茸酒下肚,寒气退得快,晕意来得更快。咸丰喜欢半醉瞅戏台,他随口改了台词,伶人不敢不从。酒后失态反而成了宫内趣谈,“今天皇上又打节拍打错了板眼”,粗鄙得和御座上一箱箱密折格格不入。肝胃被烈酒灼得跟筛子一样,太医劝戒,他回一句:“不喝睡不着。” 第三件事,鸦片成瘾。早年还端着皇帝的体面,下旨禁烟;到了热河索性拆开金漆匣,亲手烤烟壶。鸦片带来的短暂快感,帮他逃离英法谈判的噩梦,却让肺泡迅速老化。佝偻、乏力、眼窝深陷,31岁的天子,看起来比老态龙钟的萨克雷将军还要苍老。 第四件事,鹿血乱补。行宫里圈养了一百多头梅花鹿,只为每天新鲜切血兑参汤。“鹿血不到口,人就散了魂。”这是他对身边人说的原话。鹿血属热,又与强行增欲的丹药相冲,夜里口渴难耐,白日胸闷气短。到了咸丰十一年七月,宫人报告“鹿血断供”,他差点翻身下榻,“快去杀鹿!”可山庄周围能捕的鹿早被宰光,急火攻心,吐血不止。 就在皇帝与自己的身体周旋时,北京城内惊雷不断。10月6日,联军攻破安定门,英兵与法兵为抢圆明园里的玉玺大打出手,火把顺势点向景明楼。圆明园烧了三天,浓烟在北平城上空盘桓。奕䜣奉命议和,却被西方记者包围拍照;这位恭亲王抹着额角冷汗,心里暗算:兄长若回不了京,局面我得兜着。 火光与战报通过驿马送到承德,咸丰的回信只有“知道了”三个字,落款潦草。肃顺等近臣看在眼里,心里打鼓:皇上大限将至,谁来掌局?于是顾命八大臣的名单在烟雾中被草草拟定——载垣、肃顺、端华领衔,恭亲王被排除在外,潜伏的宫斗悄悄点火。 七月十二,戏台冷风嗖嗖,咸丰捂着衬袍还要听《锁麟囊》。唱到“世事难料”一句时,他忽然昏厥。十七日丑时,再度翻身讨鹿血未果,喉中咳鸣如破风箱,顷刻没了动静。乾清宫新帝还没登基,承德山庄先成灵堂。皇帝31岁,朝局随之掀起巨浪。 他死前留下三道安排:六岁载淳接位;八名顾命大臣辅政;皇后与懿贵妃各掌一方印玺,以为牵制。听起来天衣无缝,实际上漏洞处处。慈禧不过二十七岁,眼里亮得像寒刃。回銮途中,她和奕䜣密议,八旗兵丁换成了满营火枪。辛酉年九月,顾命大臣们还没坐稳金交椅,就被宣武门外的刀枪制服。肃顺在菜市口伏法,慈禧帘后笑而不语,新的权力格局瞬间成型。 咸丰暴毙,看似命薄,其实命是被自己“抽、喝、吃、玩”四步耗光。逃离北京时,他尚能骑马;半年后,连翻身都费力。四件事累加,现代医学给出直白解释:心肺功能衰竭、肝硬化、免疫崩盘,再年轻也无药可救。一位抄写档案的内阁中书在旁见多次,只感慨一句:“自毙耳!” 承德的初雪来得早,咸丰棺椁运走那天,山谷里落了一层薄霜。百年后观史,热河行宫依旧风景绝佳,却再难掩那年秋天的腐败气息。难怪世人说:咸丰不是被联军逼死的,是被逃亡里的四件事活活掏空。

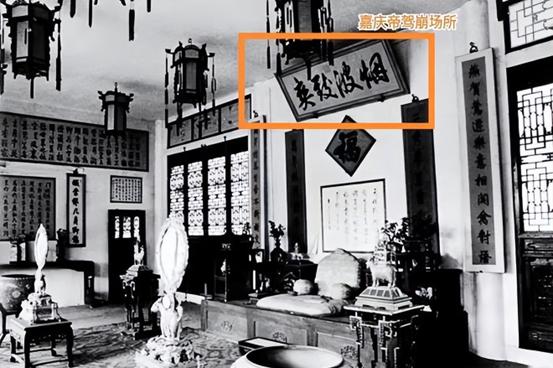

评论列表