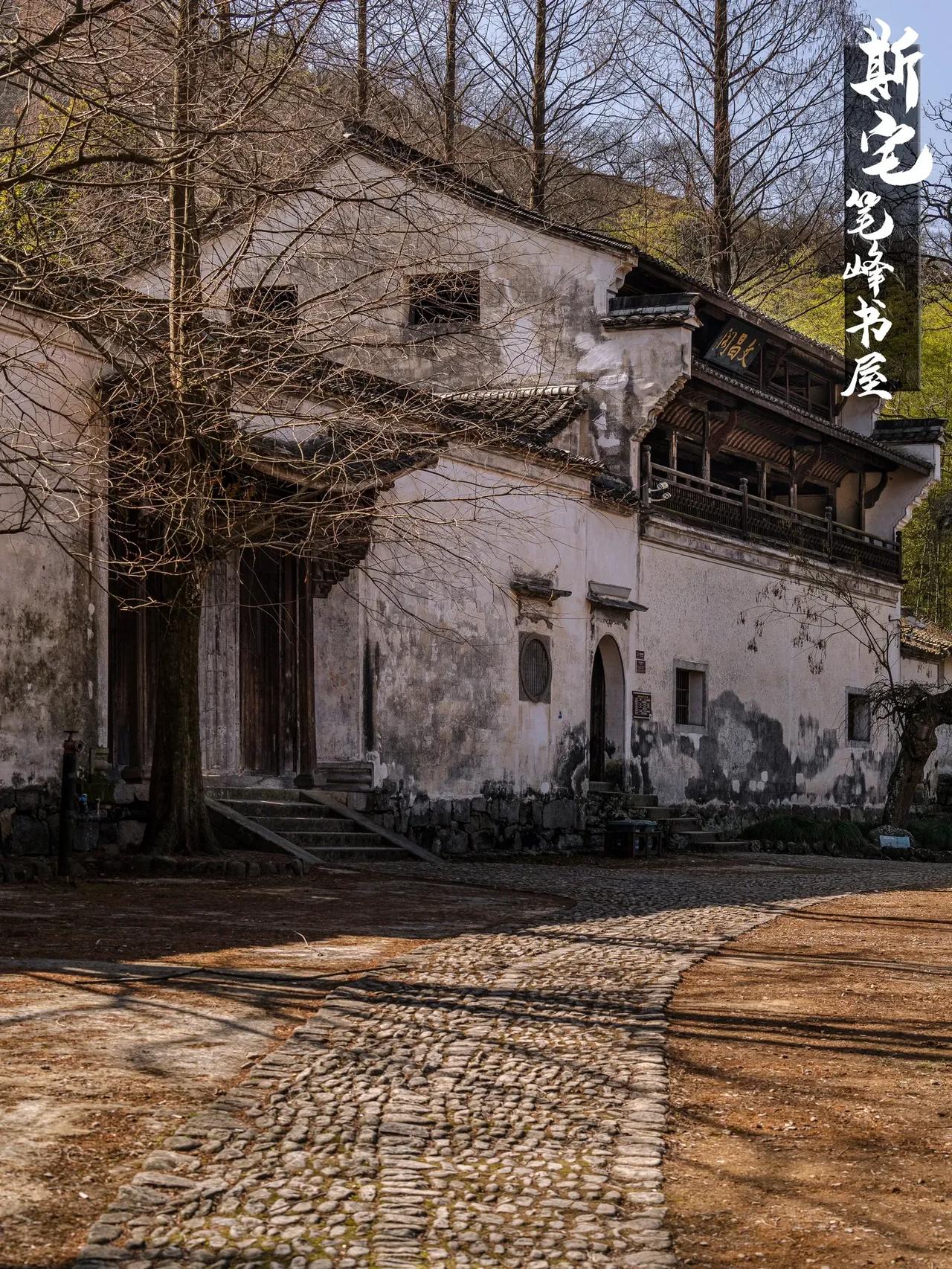

笔锋书屋 带孩子去高等学府或者书院逛逛似乎是亲子游里的一个重点,我到现在还能记起父母往紧凑的北京之旅里塞入了拜谒清华的行程。 这些家庭旅行的记忆或许不能真的埋下什么种子或一改孩童平日里的顽劣,但它拓宽了认知,至少是我的,而拥挤的人潮也切实地消磨了臆想的光环。 笔峰书院窝在千柱屋后的山坳里,隐世孤悬的它和门庭若市的清华没可比性,唯一算相通的就是靠读书来获得改变阶级机会的狂热内核。注意“狂热”,这不是夸大其词,因为旧时在这里读书的孩子和坐一天的牢没什么分别。 书院由斯元儒出资,利用千柱屋所剩材料建造而成,设计初衷是一处供子孙接受启蒙教育之所,但在操作上就逐渐离谱了起来。 据说这三层的书屋曾经是没有向上的楼梯的,上下进出全得靠一把长梯。早上千柱屋里的孩童们被一一扶上教室,中餐则是通过一根绳子拽上,只有在日暮时分这些关了一整日孩子才能搭上梯子回家。 为了读书和考试而限制人身自由的事仍在发生,这似乎削弱了以上轶事的冲击感,但是实地通过狭小的楼梯上二楼后,由于光线,层高等先天不足而带来的压抑越发重。窗外就是四季轮换的自然山野,可偏偏是这最自由的地方却沦为了牢笼。 看着资料上说吹嘘笔峰书院是“把教学与环境感悟有机的结合,是寓教于景的典范”,我觉得专家的感受力可能又出了什么问题。进而又记起当时楼下一对家长带着孩子围抱省内的紫薇树王的场景,紫薇长得大的也就7米,而这一株有17米。 所以关于寓教于景,我很想让专家来解释一下怎么就自在生长的树反而活出了绿化带里的同类所不敢想的精彩呢?