2025年考研季,我国研究生教育结构迎来重大转变,专业硕士(专硕)招生规模大幅扩张,学术硕士(学硕)招生计划持续收缩。教育部及高校数据显示,2025年专硕招生60.2万人,占比68.99%,较去年增加1.9万人;学硕招生27万人,同比减少0.6万人。

专硕崛起得益于国家政策驱动。《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》明确,到2025年专硕招生比例要达硕士总规模的三分之二。复旦大学、中国科学技术大学等高校停招部分学硕专业,将名额转向专硕。新《学位法》实施后,专硕培养模式革新,毕业要求从“论文导向”转向“实践导向”,同济大学等高校允许学生以专利、企业项目成果替代毕业论文,北京师范大学优化专硕课程设置,增强其就业竞争力,数据显示专硕生就业率较传统模式高8.3%。

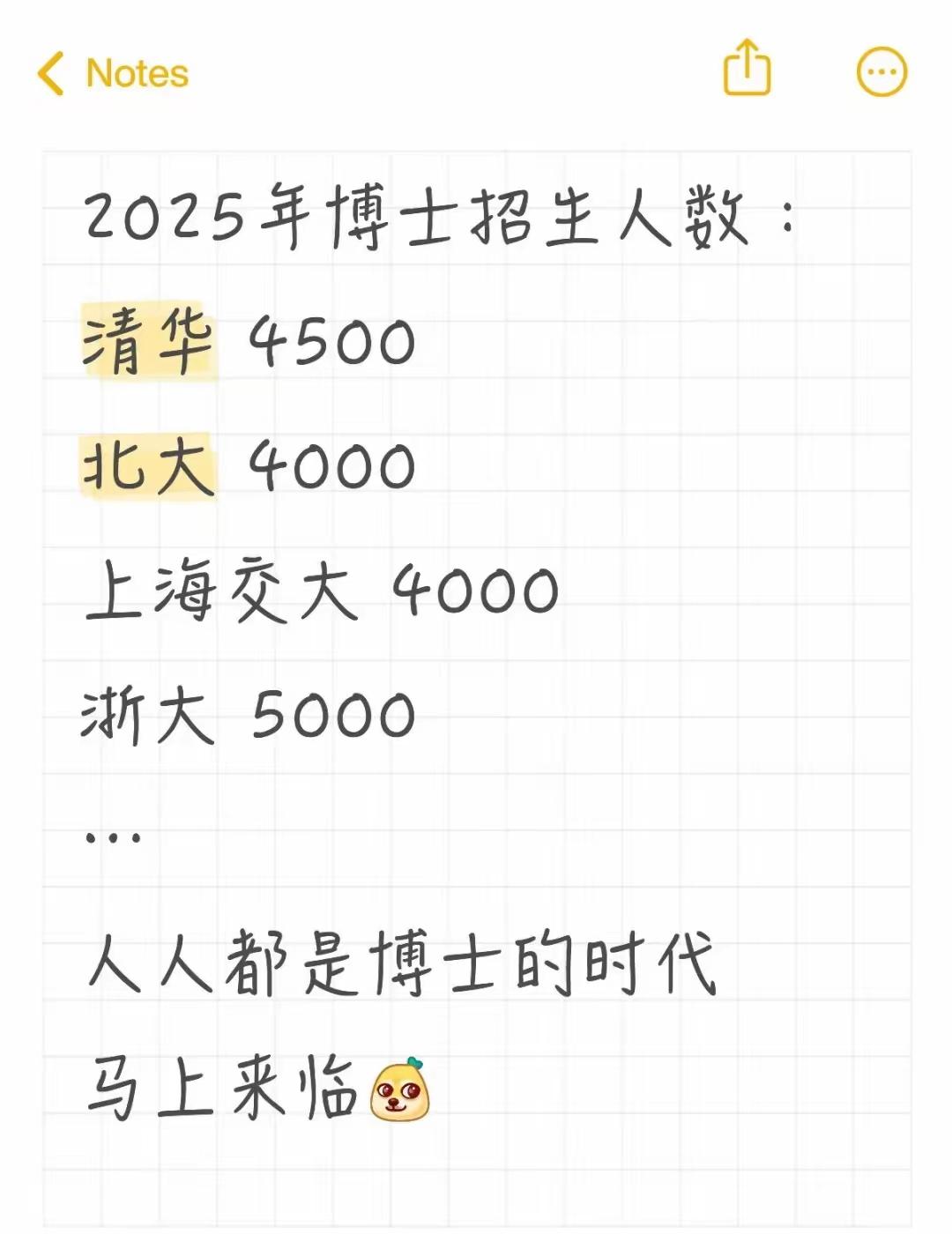

学硕缩招则源于培养目标与就业现实的错位。学硕原定位为博士教育输送学术人才,但超八成学硕毕业生直接就业,与专硕就业结构趋同,造成资源浪费。高校因此调整策略,缩招学硕、扩大直博,将学术资源集中于有科研潜力的学生。同时,产业升级对应用型人才的渴求加剧,如香港中文大学(深圳)供应链与物流管理硕士新生中,超八成有10年以上工作经验,与学硕学术导向形成互补。

面对变革,考生需理性规划。优先选择专硕方向,尤其是国家战略相关领域;慎报缩招学硕专业,报考前确认招生计划。备考时,要构建“理论知识+实践能力”的复合型能力矩阵,参与竞赛、实习,考取行业证书。复试中,展示科研创新潜质、学术基础和实践应用能力。

专硕与学硕的此消彼长,是我国研究生教育从“供给驱动”向“需求驱动”的转型,旨在培养适应时代需求的高层次人才。考生唯有理性选择、精准发力,才能在这场变革中脱颖而出。

评论列表