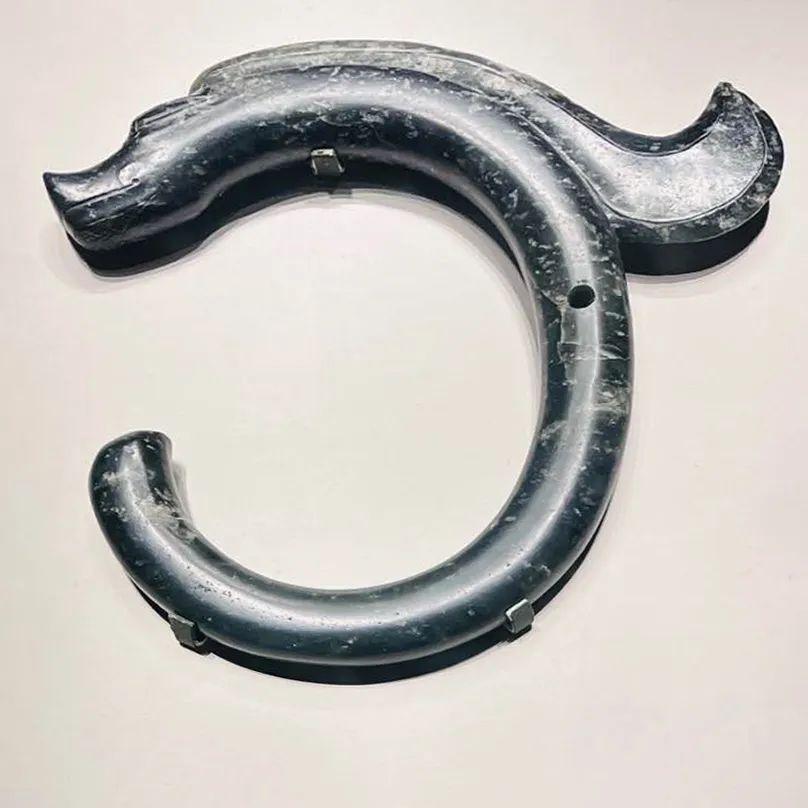

1971年,内蒙古一个农民挖到一条龙,他激动的睡不着,连夜将“龙”交到当地博物馆。可文化馆仅给了30元的征集费用。 1971年,在内蒙古自治区翁牛特旗三星塔拉村的一处山岗上,正当村民张凤祥忙于造林工作时,他意外地挖掘到了一件不凡的宝贝。这件宝贝,一尊高26厘米、由墨绿色岫岩玉雕琢而成的玉龙,以其精美的造型和光洁的表面立刻吸引了张凤祥的注意。直觉告诉他,这必定是一件极为珍贵的文物。他激动的睡不着,连夜将“龙”交到当地博物馆,随后,这件玉龙被上交给了当地的翁牛特旗文化馆,并为张凤祥带来了30元的征集费用,虽然这与它的真实价值相比,无疑是杯水车薪。 初时,这件文物并未受到应有的重视,而是默默地躺在文化馆的仓库中。这一切直到1984年才有了转机。那一年,考古学家在辽宁省牛河梁的一座红山文化古墓中发现了两件玉猪龙,这一发现让翁牛特旗文化馆的负责人意识到,馆藏中那件被遗忘的玉龙或许也属于红山文化。 负责人随即将这件玉龙带到北京,请求中国著名考古学家苏秉琦先生进行鉴定。苏秉琦的鉴定确认了这条玉龙的真实身份——一件红山文化的珍贵遗物,这也使得这件玉龙终于获得了它应有的重视,并因其在已知红山文化玉龙中体型最大而被誉为“中华第一龙”。 然而,关于“中华第一龙”的称号并非无争议。在随后的年份里,河南濮阳、山西吉县等地相继发现了归属于不同文化阶段的龙形文物,它们同样被认为有资格竞争这一称号。尤其是1987年在河南濮阳发现的蚌壳龙,以及山西省吉县狮子滩的鱼尾龙形岩画等,都以其独特的形态和历史价值,成为了“中华第一龙”称号的有力竞争者。 尽管争议存在,但在第四届中国玉文化学术会议上,专家们对红山文化碧玉龙的评价达成了一致,再次确认了它在“中华第一龙”宝座上的地位。 在深入探究红山文化碧玉龙之谜的过程中,考古学家们的猜想多种多样,从形态上将其比作猪、蛇、马乃至鹿,每一种比喻都试图从各自的角度解读这件艺术品的神秘面纱。尽管这些猜测各具根据,但缺乏明确的考古学证据,使得碧玉龙的真实形态和象征意义依然是一个谜。 然而,一个偶然的实验为这个谜题带来了新的启示。当工作人员尝试用绳子穿过玉龙中间的孔将其悬挂起来时,他们惊奇地发现玉龙的头部和尾部能够处于同一水平线上。这一发现立即引起了考古学家们的极大兴趣,他们开始联想到玉龙的形状可能与彩虹有着深刻的联系。 彩虹在古代中国文化中具有重要的象征意义。甲骨文中的“虹”字便是以象形字的形式出现,描述的是一个头尾两端各有一个张着大口的生物体,形状呈现出拱形,与《山海经》中对虹的描述相呼应。《说文解字》中对虹的定义为“螮蝀”,形容其状似虫,弯曲如同带状或梁状的彩虹,这一形象与现代人对彩虹的理解截然不同。 更进一步地,甲骨文和《释名》中对虹的描述,描绘了一个能在天际饮水的奇异生物,这种描述使得彩虹与龙的形象开始出现重叠。特别是甲骨文中提到的关于龙与雨的卜辞,如“乙未卜:龙亡其雨”和“其作龙于凡田,又雨”,揭示了古人将龙视作掌管雨水的神话生物,这与彩虹作为连接天地的象征有着密切的联系。