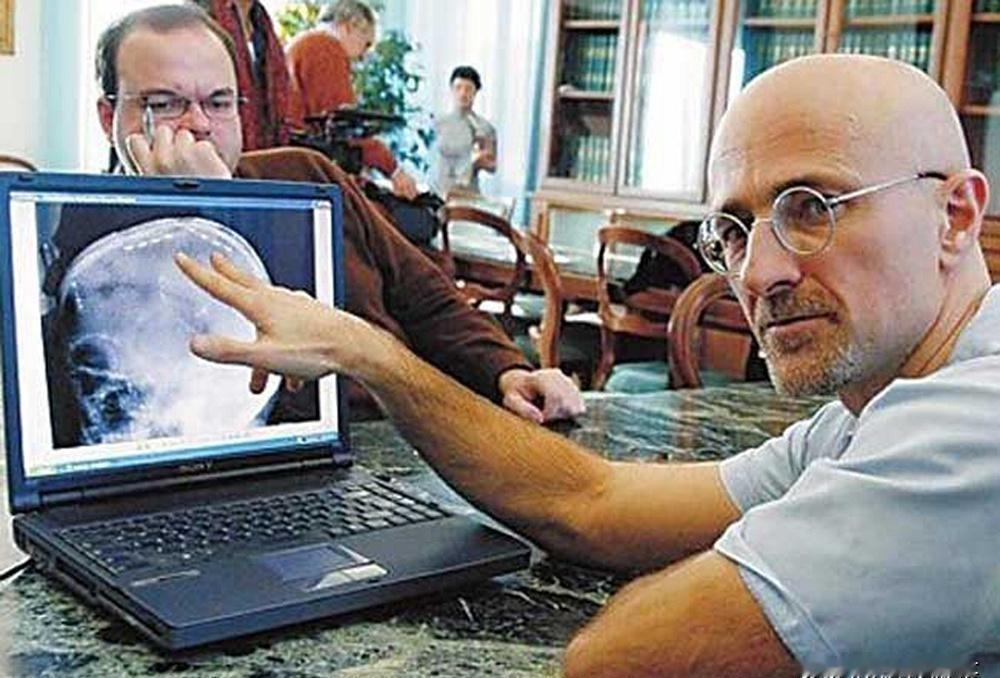

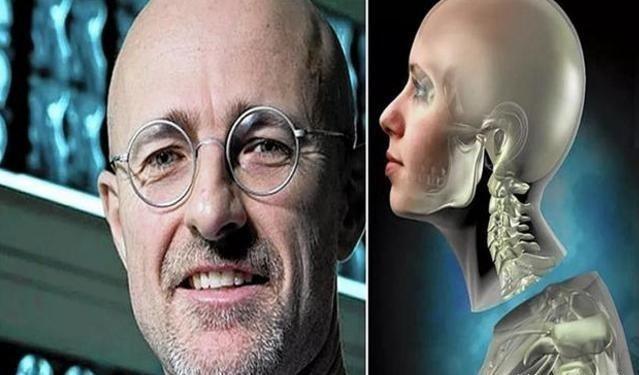

2016年,中国科学进行了一场史无前例地“换头手术”,手术的对象是一只猴子,但是在手术成功的20小时后,猴子还是死了。猴子换头成功是否预示着人类也能实现成功换头呢? 在这个寒冷的冬日,位于中国某科学研究中心的实验室内,一群穿着白大褂的科学家们正围绕着一个复杂的手术台紧张工作。手术台上躺着一只被精心挑选的健康猴子,它静静地睡着,周身覆盖着先进的医疗设备。墙上的时钟滴答滴答地走着,时间仿佛在这个密闭的空间内凝固。 “准备好了吗?”团队的主要外科医生低声询问,他的眼神中充满了坚定与焦虑。 “一切就绪,我们可以开始了。”团队负责人,一个经验丰富的中年科学家回应着,他的声音平静却带着一丝不易察觉的紧张。 手术开始了,整个实验室陷入一种异样的静谧中,只有仪器运转的声音和偶尔传来的指令声。科学家们的每一个动作都极为谨慎,他们深知这场手术的意义远超过他们个人的成败。这不仅是一次医学实验,更是对未来科技边界的一次探索。 在经过连续18个小时的艰苦努力后,手术终于宣布成功。实验室内爆发出短暂的欢呼声,但很快又恢复了平静。大家都明白,真正的挑战才刚刚开始。 猴子的苏醒成了所有人关注的焦点。在紧张的等待后,猴子终于缓缓睁开了眼睛,这一刻仿佛为在场的每个人注入了新的力量。 然而,欢喜之情并没有持续太久。尽管手术技术上取得了成功,但猴子的生命体征开始出现了异常。科学家们尽力进行治疗,试图抑制可能出现的排斥反应,但时间不多了。 “我们需要做出决定。”主要的外科医生在一次紧急会议中说道,声音里透露出无奈与沉重。 在经过激烈的讨论后,团队决定执行安乐死程序,结束这只猴子的生命。这个决定对每个人来说都极为艰难,但他们知道,相对于持续的痛苦,这或许是更加人道的选择。 手术后的分析和讨论持续了数周。科学家们试图从这次实验中汲取经验,探索人类未来医学的可能性。尽管面临着众多争议和质疑,但他们仍然坚持着对科学的信念和对未知世界的探索。 在换头手术的突破之后,医学界与伦理学界之间的讨论愈加激烈。手术的成功引发了一系列关于未来科技道德边界的讨论,特别是在人类道德伦理观与医学进步之间的平衡问题上。科学家们面临的挑战不仅仅是技术上的障碍,更是如何在不违背人类伦理道德的前提下推动科学的发展。 在一次次的学术会议上,来自世界各地的科学家、伦理学家、法律专家及社会学者围绕这一主题展开了广泛而深入的讨论。他们试图从不同角度审视换头手术所引发的伦理道德问题,包括人的身份认同、意识连续性以及对待生命的态度等。 一场特别的论坛在国际伦理学会的年度大会上举行,主题是“科技进步与人类伦理的边界”。会议上,一位资深伦理学家提出,尽管医学技术的进步为人类带来了前所未有的希望,但同时也必须警惕科技的发展可能会冲击现有的道德伦理体系。他指出,换头手术这样的技术创新不仅仅是对人类生理极限的挑战,更是对人类社会伦理极限的考验。 随后,一位著名的神经科学家发表了自己的见解。他认为,技术的发展应当服务于人类的福祉,但在追求科技突破的同时,必须考虑到其对个体和社会的影响。换头手术虽然在技术上取得了成功,但其在实际应用中涉及到的伦理问题仍然复杂多变,需要社会各界共同探讨与解决。 论坛上,一位社会学家强调了社会对科技进步的接受度与适应能力。他指出,任何技术创新都必须基于社会的广泛接受和理解。换头手术这样的医学突破可能会引起公众的恐慌和抵触,因此在推进此类技术时,必须充分考虑其对社会秩序和道德观念的影响。 为了更好地理解公众对于换头手术的态度,一些研究机构开始进行广泛的社会调查。调查结果显示,虽然大多数人对于医学技术的进步持开放态度,但对于换头手术这样的极端医学实验,公众普遍感到不安和困惑。许多人担忧,这种技术的应用可能会导致人类价值观和伦理标准的混乱。 面对这些问题,科学界开始积极寻找解决方案。一些科学家与伦理学家联手,提出建立一个多学科的伦理审查委员会,专门负责审查高风险医学实验的伦理问题。这个委员会的成立旨在确保所有医学研究都在伦理可接受的范围内进行,同时也提供了一个平台,让科学家、伦理学家和公众能够就相关问题进行更广泛的交流和讨论。 与此同时,教育界也开始重视科技伦理教育的重要性。在医学院和工程学院中,新增了科技伦理的课程,旨在培养未来科学家和工程师在进行科研和技术开发时,能够充分考虑其伦理影响。通过教育和引导,希望能够培养出一代具有高度伦理意识的科技人才。 经过多年的努力和探索,社会对于科技伦理的认识逐渐深化,人们开始更加理性地看待医学技术的进步及其带来的伦理挑战。 虽然换头手术依然是一个充满争议的话题,但它也推动了人类对生命、身份和伦理的深层次思考。

吾名z玄衣

经脉没法接上[捂脸哭]