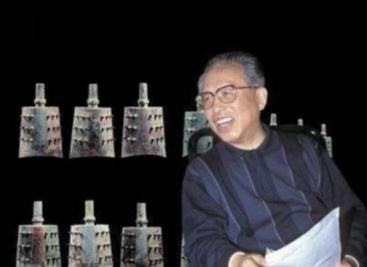

1975年,青铜专家马承源表情凝重地盯着眼前一件青铜器。突然,他在众目睽睽之下把手伸了进去。没想到他像触电一样,随即大呼大叫让人来。正是这一举动,让这件青铜器瞬间升级为镇国之宝! 2002年,马承源先生荣获了“美国上海博物馆之友”卓越学者奖,这不仅是对他数十年来在文物保护和研究领域卓越贡献的肯定,更是对他在1975年那个惊心动魄瞬间的纪念。 那一年,他以一个大胆而果断的举动,将一件看似普通的青铜器提升至镇国之宝的地位。 1975年,春日的阳光透过上海博物馆古朴的窗棂,洒在一件刚从各地搜集而来的青铜器上,泛起一层淡淡的铜绿。 青铜专家马承源先生此刻正端详着它,周围是同行学者和工作人员热切的目光。 他们都知道,这位老练严谨的文物鉴定大师,总能从细微之处洞察千年历史的秘密。 马承源教授眼神专注而深邃,仿佛能够洞穿时光的帷幕,直抵那遥远的青铜时代。 他轻抚着青铜器表面那历经沧桑的纹饰,内心涌动着对古代工匠智慧的敬仰。 突然间,一股强烈的感觉如同无形的力量牵引着他,他的手指在众人屏息凝视中缓缓伸向青铜器内腔的未知深处。 就在那一刹那,马承源的表情骤然变化,像被一股神秘力量触碰般,他不禁发出一声惊呼,声音在宽敞的大厅里回荡,打破了原本静谧的研究气氛。 他的脸色苍白又带着震惊,急促地呼唤着同事们前来支援,现场空气瞬间紧张起来。 当助手们围拢过来时,只见马承源的手紧紧贴在青铜器内部,指尖似乎触摸到了某种无法言喻的存在。 随着他小心翼翼地抽出手来,一件微小而异常珍贵的物品出现在了大家眼前——一块残缺却字迹清晰的青铜铭文碎片。 经过后续的清理与研究,这块隐藏在青铜器内的铭文揭示了一个重大历史秘密,它不仅证明了此青铜器工艺之精湛、艺术价值之高,更是承载了关乎国家兴衰变迁的重大历史信息。 这一刻,马承源凭借敏锐的专业直觉和无畏的精神,让这件尘封已久的青铜器重焕新生,也让一段被遗忘的历史重新照亮世人的眼眸。 这一发现,无疑将为我国考古学界和历史文化研究领域带来深远的影响,也成为了马承源职业生涯中浓墨重彩的一笔。 时光追溯到马承源的青年时期,1928年出生于三北镇方马村的他,自上海大夏大学历史系毕业后,便投身于文物事业。 他曾在上海新华仪表厂担任公方厂长,又在上海博物馆从保管部组长成长为青铜研究部主任,并最终成为上海博物馆馆长。在他的领导下,上海博物馆新馆于1996年顺利建成。 数十年间,马承源以其敏锐的眼光和深厚的学识,在香港等地成功抢救回了包括青铜器、石刻、陶瓷、玉器在内的300多件珍贵文物。 其中最为人称道的壮举之一,便是1994年他力排万难,收归被誉为“国家重宝”的战国楚竹书1200余枚,其学术及历史价值无法估量。 马承源的研究生涯硕果累累,不仅编著出版了《中国青铜器研究》、《仰韶文化的彩陶》等一系列专业著作,还主编了《中国文物精华大全》等国家重点规划项目。 他的论文如《商鞅方升和战国量制》、《晋侯稣钟》等,深入剖析了我国古代青铜器的艺术风格与社会功能,为后世学者提供了丰富的理论依据和研究方向。 马承源先生的人生历程,充满了传奇色彩和学术成就。 他凭借过人的胆识、严谨的态度以及对祖国文化遗产的深深热爱,守护并传承了中华民族的文化瑰宝,使那些尘封千年的历史记忆得以重现光芒,为中华文明的弘扬和发展做出了不可磨灭的贡献。

随意

铭文让记载了什么?又揭示了什么历史事件?你的屁话太多。