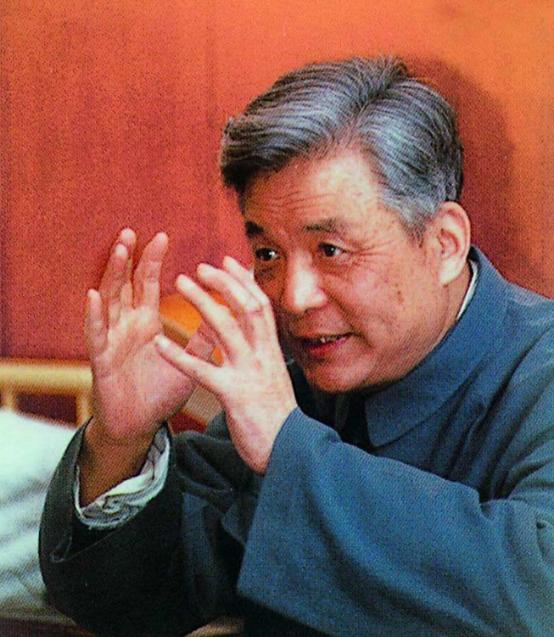

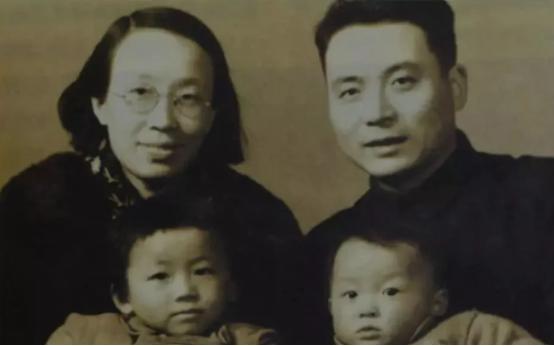

#MCN首发激励计划# 1986年7月,弥留之际的邓稼先突然提出一个愿望,想要再去看一次天安门。轿车即将驶过天安门时,一直沉默不语的邓稼先突然问一旁的妻子,30年以后还会有人记得他吗? 1986年7月29日,天空阴郁,仿佛在默默哀悼一位伟人的离去。 邓稼先,这位在中国核事业发展史上留下了浓墨重彩一笔的科学家,在与癌症长期斗争后,终于在这一天离开了这个世界。 他临终的话语犹在耳边回荡:“不要让人家把我们落得太远……” 这是一位献身国家科技事业的赤子,对祖国未来发展殷切的期盼和不舍的牵挂。 1986年7月的一个清晨,弥留之际的邓稼先提出了最后的愿望——再看一眼天安门。 轿车徐徐驶过天安门广场,他轻声询问身旁的妻子许鹿希:“三十年后,还会有人记得我吗?” 这个简短的问题,凝聚了他一生的付出与奉献,也牵扯出一段鲜为人知的往事。 1958年,邓稼先接受了一项至关重要的任务——为中国制造原子弹。 他率领一群热血青年,在极其艰苦的条件下,依靠最原始的计算工具,夜以继日地进行理论设计。 一次次失败,一次次重启,他始终坚持在一线,最终成功领导团队完成了原子弹和氢弹的理论设计方案,并在1964年和1967年见证了中国原子弹和氢弹的成功爆炸,宣告了中国从此不再惧怕任何形式的威胁。 时光追溯到1953年,邓稼先与许鹿希步入婚姻殿堂,开启了相濡以沫的生活。 邓稼先既是严谨的科学家,也是浪漫的丈夫和慈爱的父亲。 然而,1958年,他接到了一项绝密任务,不得不告别家人,投身于核武器的研发工作中。 许鹿希承受着长久的分离与未知的担忧,但她始终坚信并支持着丈夫的事业。 邓稼先在荒漠戈壁中度过了28载春秋,其间多次亲赴险境,甚至在一次氢弹试验出现问题时,他毅然决然地冲向了试验场,只因那句“这是我做的,我知道”。 他将自己的生命安全置之度外,只为守护国家的利益。 邓稼先的一生,宛如一部壮丽的史诗,他用忠诚与智慧,为新中国铸造了强大的国防盾牌。 他牺牲了个人的安宁和舒适,换取了国家的尊严与和平。 在他逝世后,他的名字和他的事迹并未随着时间的流逝而被遗忘,反而如星辰般熠熠生辉,镌刻在中国乃至全世界的记忆中。 在共和国的记忆深处,有一个名字犹如一颗璀璨的星辰,永远照亮着那个奋发向前的时代——邓稼先。 这个名字,不仅仅代表着一个卓越的科学家,更是一个时代的缩影,承载着中华民族伟大复兴道路上的英勇与坚韧,彰显着一种对国家矢志不渝的忠诚与热爱。 邓稼先的故事始于战火纷飞的年代,少年时期的他,目睹了国家的苦难,深知科学的力量对于国家的重要性。 当他撕碎敌人的旗帜,踏上前往昆明求学的道路时,就已经播下了报效祖国的种子。 在西南联大的岁月里,他刻苦钻研,学有所成,更立志“学科学对国家有用”。 在取得博士学位后,邓稼先毫不犹豫地选择了回国,投入到新中国的教育与科研事业中。 然而,当祖国召唤他投身于神秘而艰巨的核事业时,他欣然应允,从此踏上了长达数十年的隐姓埋名之旅,成为了中国核武器研制与发展的重要推动者。 邓稼先在戈壁滩的漫漫黄沙中,与同事们一同面对困难重重的科研攻关,忍受着恶劣的环境和身心的压力。 他带领团队从零开始,用最原始的工具和最纯粹的热情,硬是敲开了大国重器的大门。 无论是成功爆炸的第一颗原子弹,还是威力更大的氢弹,邓稼先的名字始终与这些振奋人心的历史时刻紧密相连。 然而,邓稼先的付出远超常人的想象,他数次冒着生命危险深入险境,解决关键问题。 尤其在一次核试验出现意外时,他那句“是我做的,我知道”,展现了一位科学家对国家、对事业、对责任的无畏担当。 他的身躯日渐消瘦,健康状况每况愈下,但他心中的火焰从未熄灭,始终燃烧在祖国的核事业前沿。 邓稼先的一生,是对“为国捐躯,死而后已”精神的最好诠释。 他的离去,留下了无尽的惋惜与怀念,但更留下了丰厚的科学遗产和不朽的精神财富。 他的故事告诉我们,为了国家的强大,个人的付出与奉献何其珍贵,何其伟大。 “邓稼先”,这个名字,是镌刻在共和国勋章上的一颗明星,他那燃烧生命、无私奉献的形象,已成为永恒的英雄象征。 让我们铭记这位伟大的科学家,让他的精神薪火相传,激励着一代又一代人为实现中华民族伟大复兴的中国梦而砥砺前行。