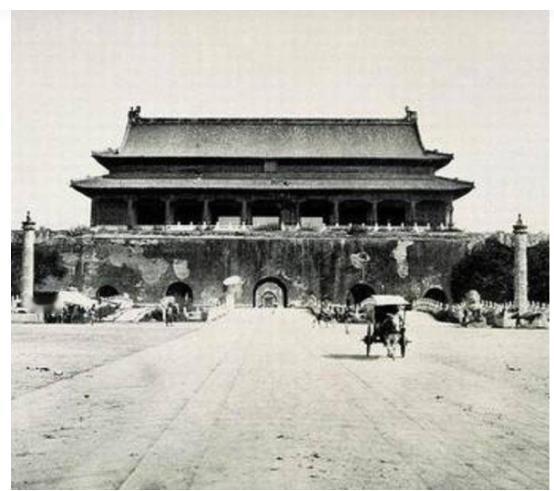

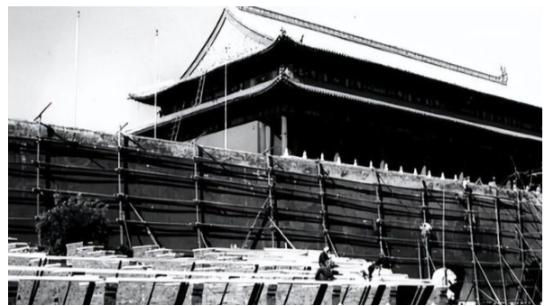

#MCN首发激励计划# 1969年年底,中央决定对天安门广场进行拆除重建,但就在施工的过程中,工人们在旧天安门的房顶上发现了一个神秘的宝盒。 1970年的五一劳动节,一家人在北京天安门前合影留念,背后是刚完成重建、焕发新生的天安门城楼。 然而,他们并不知晓,几个月前的同一个地方,曾矗立的并非眼前这座巍峨壮观的建筑,而是一座被世界最大帐篷包裹得严严实实的施工现场。 追溯至1969年底,中央政府做出了一个世人未知的重大决定——对天安门广场的核心建筑天安门城楼进行整体拆除并原样重建。 彼时,天安门历经几个世纪的风雨洗礼,尤其在1966年河北邢台大地震后,其损伤日益严重,建筑结构到了危如累卵的地步。 据当年参与重建工程的大木匠孙永林回忆,城楼内支柱的糟朽状况触目惊心,安全隐患重重。 尽管天安门曾在历史上经历过两次重建,分别是在明朝的1457年和清朝的1651年,但在新中国成立之后,尤其是1952年那次大规模修缮后,虽然每年都进行小规模维护,但终究无法抵挡岁月的侵蚀。 1969年,国务院审时度势,决定启动一场秘密且全面的重建工程,力求在保持原貌的基础上赋予天安门新的生命。 施工期间,为了保密和确保工程的安全,天安门城楼被巨大棚屋严密遮蔽,对于每天经过的北京市民和游客来说,仿佛只是一次寻常的维护。 在那个特殊的年代,“消失”的天安门成为了鲜为人知的秘密,即便是住在附近的中山公园员工也不曾察觉其正在经历一次脱胎换骨的变化。 直到今天,天安门在1969年至1970年间的这场堪称奇迹的重生仍然鲜有人提及。 天安门纪念品收藏家闫树军珍藏的一张摄于1970年1月的黑白照片揭示了这段历史。 照片中,四位年轻人在一片席棚前微笑留影,身后本该是天安门的位置却是空白一片。 这张罕见的照片,如同时间的碎片,见证了天安门在世人眼皮底下悄然“消失”的瞬间。 在这段不平凡的日子里,京城的冬夜格外漫长,寒风吹过长安街,带走了往日的喧嚣,却未能冷却建设者们的炽热决心。 1969年岁末,一项前所未有的艰巨任务悄无声息地在天安门广场展开。 在这座古老城楼的躯壳下,蕴藏着一个即将重塑的宏伟蓝图。 夜晚的工地灯火通明,犹如星辰落入凡间,照亮了每一个忙碌的身影。 那些来自全国各地技艺精湛的工匠们汇聚一堂,他们手中的锤子、凿子与刻刀交织出一幅幅动人画卷,将汗水凝结成砖石,将智慧熔铸入梁木。 在这112个昼夜里,他们争分夺秒,精心复原着天安门的每一寸肌理,让这座饱经沧桑的古建筑在现代化技术的洗礼下获得新生。 每一块崭新的砖石,都镌刻着建设者们坚韧不屈的精神印记;每一根替换的梁木,都寄托着人们对国家繁荣昌盛的深深祈愿。 当春回大地,万物复苏之际,一座全新的天安门城楼傲然挺立在祖国的心脏,它不仅延续了中华民族的传统建筑风格,更承载着新时代的雄心壮志与民族自豪感。 而在那段紧锣密鼓的施工时光里,许多鲜为人知的故事像细雨般润物无声,滋养着天安门城楼的根基。 这些故事或许未曾被歌唱,但却深深地烙印在每一位参与者的心灵深处,成为他们传承给后代的精神财富。 这一曲无言的赞歌,就如同隐藏在城楼坚实基石里的秘密诗篇,等待着未来的探索者和讲述者,去揭开那一层历史的面纱,让这辉煌而又低调的涅槃重生,在时光长河中永恒传颂。