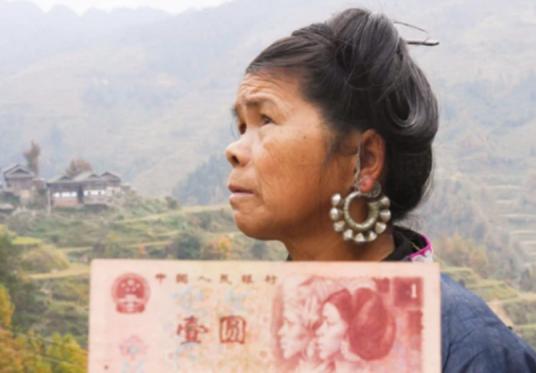

“人民币上有她,她却没有人民币。”1987年,一位侗族姑娘因为长得太美,被印到人民币上,可她却穷困潦倒,还失去了长达16年的低保。 翠绿的梯田间,石奶引站在自家稻田边,凝望着手中的柠檬树苗,心中满是期待。 这小小的树苗来自千里之外的扬州大学专家团,它们带着脱贫致富的希望,扎根在这片贵州山区的土地上。 石奶引,这个曾经印在第四套人民币一元纸币上的侗族女子,如今正亲身参与改变自己及家乡命运的转变。 时间回溯至1987年,那时的石奶引青春貌美,纯朴的笑容映照在一元纸币上,成为全国人民熟悉而又陌生的面孔。 然而,现实生活中的石奶引并不像人们想象中的那样光鲜,她在贫困线上挣扎,度过了十六载失去低保的日子,家中简陋的房屋见证着她和家人不屈的生活。 2017年暑假,扬州大学园艺与植物保护学院的一支暑期实践团队决定走进遥远的贵州省从江县庆云镇,带着现代农业技术和扶贫的决心,展开了一场别开生面的农业科技支援活动。 凌裕平副教授,这位有着丰富果树研究经验的学者,正是这场扶贫行动的发起者。 庆云镇的山水虽美,但经济发展滞后,尤其是石奶引一家,尽管在当地名声在外,实际生活却异常艰难。 凌裕平一行在了解到这一情况后,深感震惊与责任重大,立即将石奶引一家列为“重点帮扶对象”。 经过实地考察和科学分析,凌裕平提出利用当地丰富的水资源开展多元化种植养殖的建议,包括在水田养殖黄鳝、泥鳅等高价值水产品,并引入香水柠檬种植项目。 这一系列举措旨在充分利用当地自然资源,提高农产品附加值,实现农户增收。 在扬州大学专家团的倾力支持下,石奶引一家人对未来燃起了新的希望。 凌裕平不仅传授了科学的农业生产技术,还联系了扬州本地企业捐赠了香水柠檬树苗,为石奶引家的旱地换上了“金色的新衣”。 随着扶贫工作深入,扬州大学还在庆云镇设立了远程技术服务指导联络站,确保技术援助能够持续稳定地进行,避免了“一时热、一时冷”的短期行为。 石奶引在专家们的悉心指导下,满怀信心地开始了新的生活篇章,她的笑容再次绽放在朴实的脸庞上,只不过这一次,不再是人民币上的静态瞬间,而是真实生活中勤劳致富的生动写照。 秋意渐浓,凉风开始在山谷间低语,仿佛在预示着丰收的季节即将来临。 庆云镇的稻田中,金黄的稻穗微微垂首,沉甸甸的谷粒昭示着新一轮的播种与收获循环在静默中孕育。 石奶引早早地忙碌在自家那一亩三分地上,她的眼中闪烁着憧憬与坚定,那是经历过困苦后的期盼,也是对未来美好生活的向往。 就在这个转折点,扬州大学专家团的到来犹如一道曙光,照亮了庆云镇这片曾被贫困阴影笼罩的土地。 凌裕平副教授和他的团队带着先进的农业技术和满腔的热情,如春风般拂过这片寂静已久的山乡。 他们在田间地头亲自示范,手把手教村民们如何科学种植,如何高效养殖,如何借助自然的优势资源开启脱贫致富的新道路。 石奶引的家庭成为了这场变革的焦点,她不再仅仅是第四套人民币一元纸币上的那个美丽符号,而是在现实中,凭借扬州大学团队的专业指导,逐渐转变为推动家乡农业现代化进程的领路人。 石奶引的稻田不再局限于单一的水稻种植,而是尝试着引进了凌裕平提出的水田养殖模式,那些滑溜溜的黄鳝、泥鳅在稻田间穿梭,形成了生态互补的立体农业景观。 同时,专家团赠送的香水柠檬树苗在石奶引的照料下,在闲置的旱地上扎下了根,不久的将来,这些柠檬树将成为家庭收入的重要来源。 石奶引一边摩挲着树干,一边计算着未来的收益,内心涌动起久违的欣喜与希望。 随着时间的推移,石奶引一家的经济状况逐渐改善,生活质量不断提升。 而庆云镇也在科技力量的助力下,呈现出勃勃生机,原本贫穷落后的面貌发生了显著变化。 镇上的百姓在实践中学习到了现代农业技术,生活水平节节攀升,大家纷纷效仿石奶引的成功案例,携手共进,一同书写着庆云镇的振兴华章。 石奶引的人生历程,既是个人奋斗史的缩影,又是中国乡村振兴战略背景下知识与爱心交融、智慧与汗水浇筑而成的时代画卷。 它见证了在国家政策引导下的农村发展变迁,也颂扬了中国人民通过不断学习、不懈努力最终摆脱贫困,走向富裕的精神风貌。