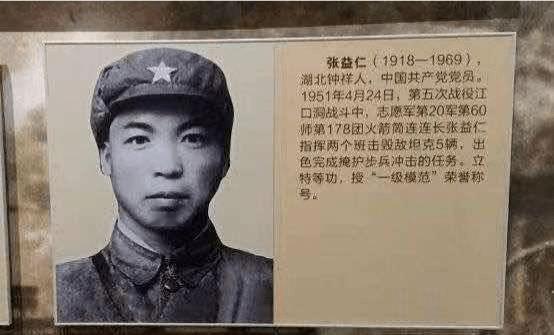

朝鲜战争中,上级给一位连长配备了108个士兵,59名是新兵,49名是干杂活的,被别人开玩笑:“108将,个个不能派用场。”可没想到这支新兵连却给美军造成了意想不到的效果。 张益仁,本名田先禄,于1918年12月30日在湖北省钟祥县朝阳店(现钟祥市客店镇杨庙村)呱呱坠地。 自幼,他便身处贫寒之家,两岁时更遭丧父之痛,此后便与母亲相依为命,共度艰难时光。 1938年,命运的转盘将张益仁推向了人生的十字路口。 当地富户吴长江以一副恳切的模样找上门来,提出愿以重金换取张益仁替其子服徭役。 张母面对突如其来的善意,无力拒绝,张益仁由此踏上了未知的旅程。 然而,吴长江的真实意图并非善良,他不过是想用张益仁交换回自己的儿子。 年轻的张益仁就这样误打误撞进入了国民党军队,成为一名二等兵。 在国民党军营的日子,张益仁见识到了等级森严、军官对士兵动辄打骂的恶劣风气,心生厌恶。 他巧妙伪装成体弱病患,成功脱身。 这段短暂的从军经历,使他对军旅生活一度丧失信心。 转机出现在1944年。 张益仁的好友张英力邀他加入红军,起初他犹豫不决,但在张英的坚持下,他走进了共产党军营。 眼前的景象令他震撼:这里纪律严明、官兵平等、军民一家亲。 与国民党军队的乌烟瘴气截然不同,张益仁被共产党的凝聚力深深打动,毅然加入红军,从此开启了全新的革命生涯。 抗美援朝的烽火岁月,张益仁率领一支由59名新兵和49名勤杂人员组成的“杂兵团”,凭借团结一心、奋勇向前的精神,创造了一段战场佳话。 他一声“兄弟们,给我冲!”的呼喊,犹如冲锋的号角,激发起队伍无畏的斗志。 张益仁、潘泽民、杨义财等一众战士各展所长,精准打击,短短三小时内摧毁敌方坦克、装甲车共计20辆,创造了战争奇迹。 张益仁更是以卓越的指挥才能和无私的奉献精神,荣膺特等功臣,成为全军瞩目的焦点。 张益仁深知,团队的力量源于内部的团结与协作。 他鼓励战士们分享作战经验,相互学习,共同进步。 在一次实战分享课上,炊事员阎忠春深受启发,随后在战斗中以20米之距轻松击毁两辆坦克,展现出了这支“杂兵团”强大的战斗力与学习能力。 整个江洞口战役中,张益仁带领的队伍中,除他本人获得特等功外,还有25人荣膺四等功以上荣誉,充分印证了“心齐能移泰山”的信念。 1952年,华夏大地正沉浸在胜利的喜悦与建设的热潮之中。 这一年,一位名叫张益仁的军人以其卓越的贡献与崇高的精神风貌,被国家授予“一级模范工作者”这一崇高荣誉。 毛泽东主席、朱德总司令、周恩来总理等党和国家领导人亲自接见了他,那庄重而温暖的一幕,成为张益仁一生中最荣耀的瞬间,也镌刻在了新中国的历史画卷之上。 时光流转至1955年初,解放一江山岛的战役如火如荼。 彼时,张益仁已晋升为60师独立战防炮营的营长。 面对复杂的海战环境,他展现出过人的胆识与创新思维。 在他的领导下,战防炮营以惊人之举,将沉重的战防炮巧妙地固定在木质渔船上,化渔船为“浮动炮台”,犹如变魔术般赋予了这些寻常渔船以军舰般的战斗力。 这一创举在实战中发挥了关键作用,不仅有效阻击了敌方攻势,更赢得了张爱萍将军的高度赞誉,张益仁的名字自此与这场海战的辉煌胜利紧密相连。 然而,英雄并非永远活跃在聚光灯下。 1957年,张益仁选择脱下军装,回归乡土。 面对未来的生活,他向组织坦诚表达了自己的心愿:“不做领导工作,愿意做一些具体工作。” 这句质朴的话语,是他对平淡生活的向往,更是他对名利的淡然态度。 从此,他卸下战功,融入田园,以普通劳动者之姿,继续践行着为人民服务的誓言。 光阴荏苒,张益仁逐渐淡出公众视野,与昔日战友们的联系日渐稀疏。 他的英雄事迹,仿佛被历史的潮汐轻轻抚平,逐渐消逝在人们的记忆深处。 然而,他的精神力量并未因此消减,反而在那些曾与他共度烽火岁月的人们心中,愈发熠熠生辉。 1969年岁末,张益仁安然离世,他的生命如同一部厚重的史诗,悄然合上了最后一页。 妻子陈敏遵循他的遗愿,将他安葬在故乡客店镇杨庙村七组,让他魂归故里,与青山绿野永恒相伴。