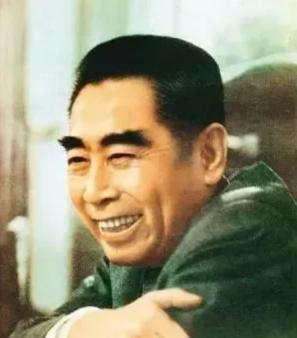

周总理唯一的“儿子”,却隐瞒真实身份40多年,直到总理去世后才被人知晓,更不可思议的是,父子两人一生仅见过一次面,那么此人真的是周总理的儿子吗?他又为何要隐瞒身份? 在烽火连天的1939年,抗日战争的硝烟弥漫华夏大地,一位伟人的足迹悄然踏进了浙江绍兴的一片宁静村落,留下了一段不为人知的温情篇章。 这位伟人,便是深受人民爱戴的周恩来总理。 而在这个村落,命运的安排下,他与一位聪慧少年的命运轨迹交汇,结下了一段特殊的父子情缘。 那是一个春日,周恩来借祭祖之名隐秘前往绍兴考察抗日斗争。 在村中,他遇见了王戍,一个眼神中闪烁着好奇与聪明的少年。 王戍,周恩来远方的表亲,从小便对这位在革命洪流中英勇奋斗的长辈充满了崇拜。 当偶像真实地站在眼前,王戍激动地围绕着周恩来,提出一个又一个问题,既有孩童的天真烂漫,也透露出对知识的渴望。 周恩来耐心倾听,纠正着王戍的一些误解,以温柔而智慧的方式,播撒着知识的种子。 在那一刻,周恩来被王戍的纯真与好学深深打动,心中升起一股父爱的柔情。 他轻抚王戍的头,提议道:“孩子,不如你做我的干儿子吧,以后有任何不解,都可以问我。” 王戍的眼中顿时闪烁着喜悦的光芒,仿佛整个世界都因这份突如其来的亲情而变得格外明亮。 尽管此后两人因战事纷扰,再未谋面,但这句承诺如同一根坚韧的线,紧紧系着两颗心。 王戍谨记着干爹的教诲,勤奋学习,终以优异的成绩考入上海交通大学,每一步的成长都急于与远方的“干爹”分享。 一封封信件,承载着满满的骄傲与思念,穿越千山万水,却如同石沉大海,未得回音。 殊不知,周恩来悉数收到了这些信件,内心洋溢着骄傲与欣慰,但为了保护王戍,避免引起不必要的政治纠葛,他选择了沉默。 1949年,春回大地,上海在历史的洪流中重新焕发了生机,王戍从校园的象牙塔中走出,正值青春热血,毫不犹豫地投身于人民解放军南下服务团的行列,响应时代的召唤。 不久,他便被委以重任,先是服务于福州市政府,随后又转调至福建高级工业学校,开始了他勤勉耕耘教育事业的半生。 尽管岁月流转,他对义父周恩来总理的思念未曾稍减,一封封信件承载着情感与汇报,穿越了千山万水,却似石沉大海,未有回音。 王戍后来得知,这并非义父的冷漠,而是周恩来总理深沉的爱护。 总理担心,一旦回信,这层特殊的关系可能会成为王戍成长道路上的羁绊,影响他独立前行。 这是王戍从父亲王贶甫那里听来的秘密,王贶甫本人也曾担任过绍兴市副市长,并有幸进京与总理相见。 王戍入闽五十年,始终坚守在教育的第一线,默默耕耘,无私奉献,他的身上,无时无刻不体现着总理的教诲,尤其是那十条家规,尤其是第九条:“在任何场合都不要提及与周恩来的关系,不以此炫耀自己”,他将其铭记于心,实践于行,直至光荣离休。 直到1978年,绍兴市委邀请王戍回乡整理关于1939年周恩来总理绍兴之行的历史资料,这段特殊的父子情缘才逐渐为人所知。 已届八十六岁的王戍老人,笔墨间依然流淌着对表伯的怀念与敬仰:“表伯虽已离世三十载,但他的形象与高尚品格,始终鲜明在我心,他的教诲,永驻我记忆深处。” 这不仅是对周恩来总理的深切缅怀,更是王戍一生淡泊名利,坚守初心的真实写照。 周总理与邓颖超夫妇,尽管没有自己的亲生子女,却将爱无私地给予了众多烈士遗孤,他们以“周爸爸”、“邓妈妈”之名,成为了无数孩子心中最温暖的存在。 在那个动荡的年代,他们的爱如同一盏明灯,照亮了孩子们前行的道路,也照亮了民族的未来。 周恩来总理与王戍的故事,是那个时代的一个缩影,展现了伟人的高尚情操与博大的胸怀。 他们的事迹,穿越历史的长河,依然激励着后人,让我们在缅怀中学习那份无私、那份深情,让这份崇高的精神永远照亮我们前行的道路。