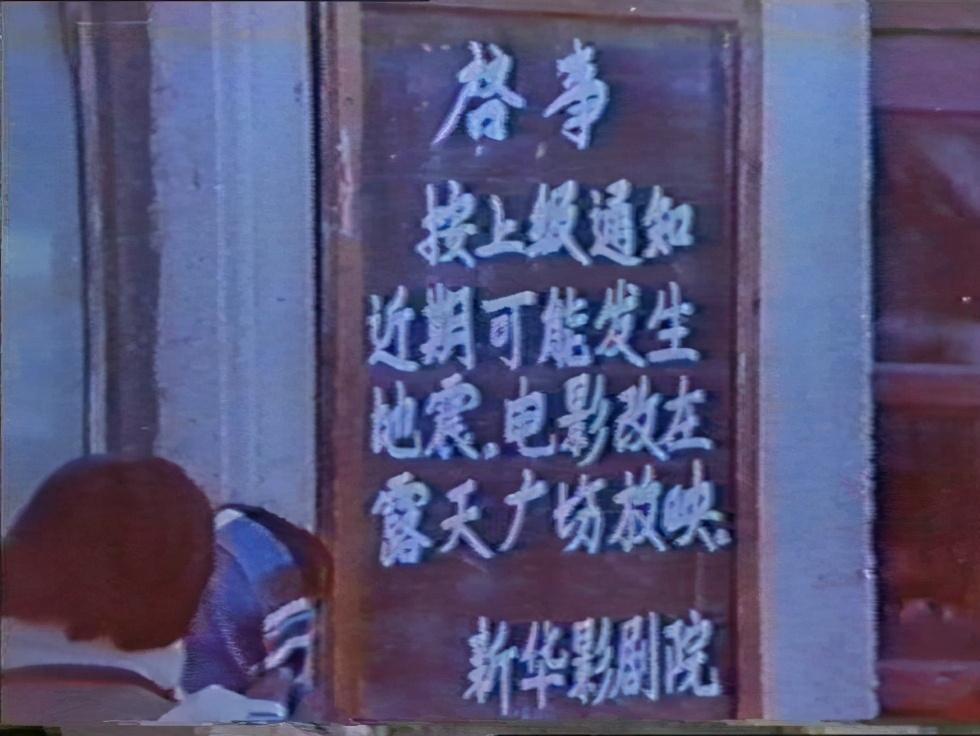

唯一提前预警的大地震,1975年海城7.3级地震,十万国人幸免遇难 1975年2月4日夜幕降临时,辽宁海城的天空笼罩着一片异常的静谧。当天气温骤降,寒风刺骨,但此刻的海城却因为即将到来的灾难而显得格外不安。 晚上19点36分,一场强烈的地震猛然袭击了这个人口密集、工业发达的地区。短短几秒钟内,7.3级的大地震撕裂了辽东半岛中南部的鞍山、营口、辽阳等城市。 然而,奇迹般的,这场灾难仅造成了1328人死亡,这与次年唐山大地震带来的24.2万人的惨重伤亡形成了鲜明对比。 预感与决策:一场艰难的抉择 这一切的背后,是一系列大胆的决策和科学的预见——地震前的数月,辽宁省内已经开始频繁出现异常现象:老鼠成群出动,地下水位骤然变化。这些预兆引起了辽宁省地震工作办公室的高度警觉。 1974年年底,辽宁省委接到来自地质学家耿庆国的报告,警告海城可能会发生7级以上的大地震。这一预警立刻引起了辽宁省委的高度重视。 随着时间的推移,地震的前兆越来越明显。2月3日,海城地区地震活动频发,辽宁地震工作办公室业务组组长连夜赶赴省委,汇报这一紧急情况。 毛远新在经过一番激烈的内部讨论后,最终做出了一个大胆的决定——紧急疏散群众。 全城动员:与时间赛跑 2月4日上午10点30分,辽宁省委向全省发出紧急电话通播:“停止一切会议、停止一切文体活动、停止一切营业……” 所有人都必须撤离到安全的地区。 这一行政命令发出后,全省上下立即行动起来,超过百万人在寒风凛冽的冬日里涌向户外。 面对这个决定,毛远新和省委领导承受着巨大的压力。一旦地震没有发生,辽宁省委的公信力将受到严重打击。然而,19点36分,海城大地震如期而至,所有悬着的心终于放下了。 地震发生后,毛远新立即下令成立省抗震救灾指挥部,带领全省迅速展开救援和重建工作。 这次及时的预报和有效的应急措施,不仅挽救了数万人的生命,还极大地减少了经济损失。 最终,海城地震造成的死亡人数仅为1328人,轻重伤人数约1.5万人,相比预期的灾难性后果,已经是一个令人难以置信的奇迹。 科学的力量:地震预报的突破 此次成功的地震预报并非偶然。早在1966年,邢台地震后,周总理便开始重视地震预报的研究,推动了全国范围内的“群测群防”机制。 这一机制动员了大量群众参与地震监测和防御,使得在地震预报这一世界难题上取得了重大突破。 正是这种全民参与的模式,使得辽宁在海城地震来临前,能够准确预报并及时采取措施,最大程度上减少了人员伤亡和经济损失。 当然,在这场巨大的危机面前,毛远新和辽宁省委领导内心的挣扎和决策过程令人动容。 他们不仅要面对灾难的可能性,还要承担预报错误带来的政治风险。 最终,他们选择相信科学,相信预报,果断采取行动。这种勇气和担当,展现了他们在面对突发事件时的领导智慧和人道主义精神。 参考资料 [1]钟以章.1975年海城地震成功预报的回顾与思考[J].防灾博览,2005,(01):17-18.