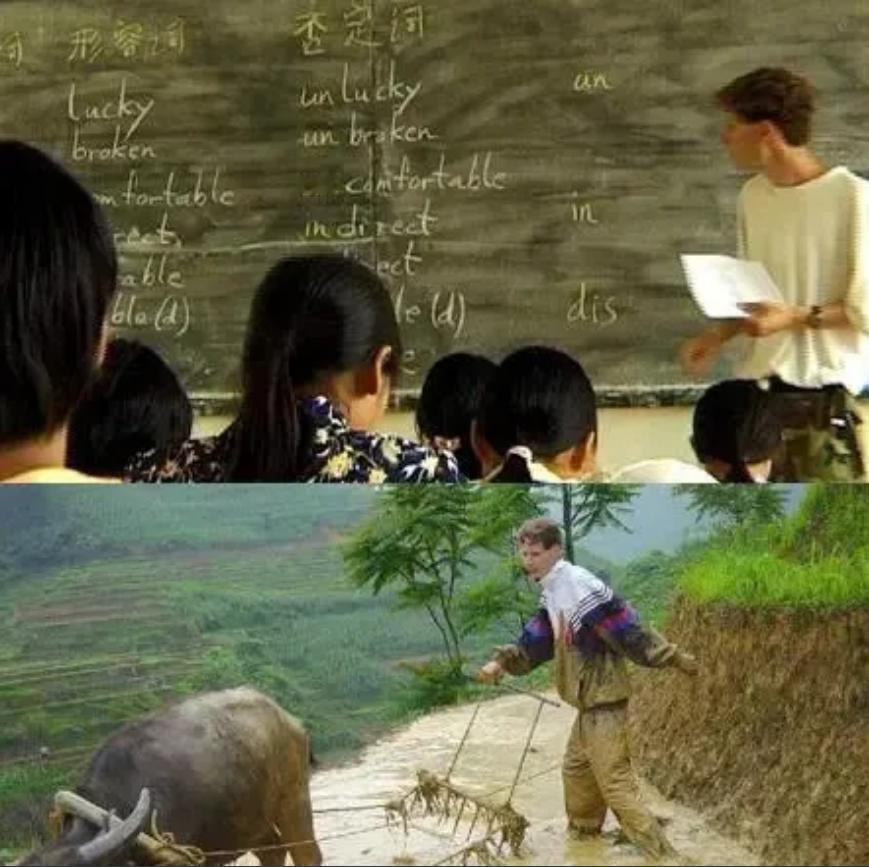

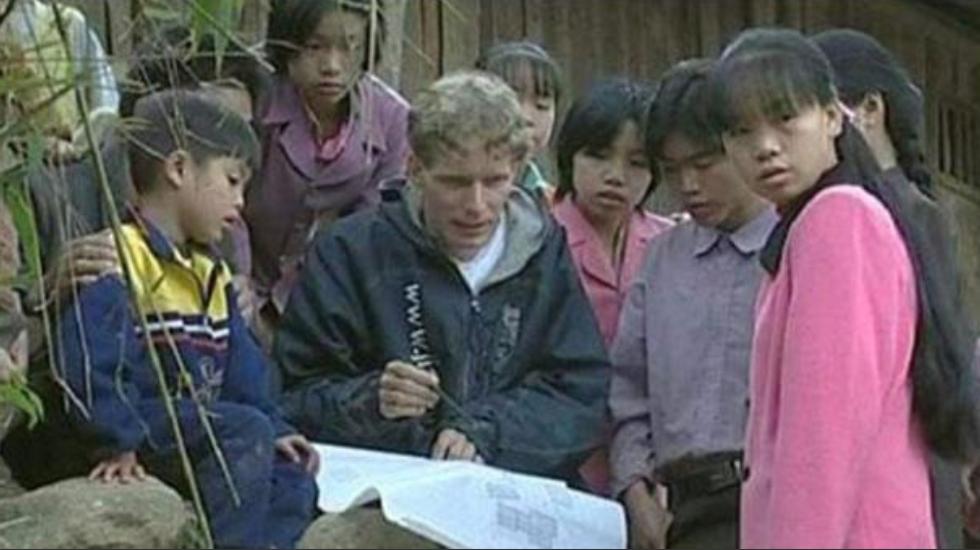

一个德国人在广西的偏远地区支教了十年不领取任何工资被誉为“洋雷锋”,在2006年,他拒绝了“感动中国”的评选,这是什么原因呢? 1990年,一位名叫卢安克的德国青年踏上了中国的土地。这次为期三个月的旅行,彻底改变了他的人生轨迹。 在中国广袤的乡村,卢安克目睹了令人心痛的教育现状:破旧的校舍,匮乏的教学资源,以及那些渴望知识却无法得到良好教育的孩子们。 这些画面深深刻在了他的脑海中,激发了他内心深处的使命感。就在那一刻卢安克做出了一个令人意外的决定,留在中国,为乡村教育贡献自己的力量。 带着这份决心卢安克开始了他在中国的支教生涯,初到广西山区时,文化的巨大差异给他带来了不小的冲击。语言不通、生活条件艰苦、教学环境简陋,这些都是他必须面对的挑战。 这些困难并没有动摇卢安克的决心,他开始尝试创新的教学方法,试图打破传统的填鸭式教育模式。 卢安克的教学方式与众不同,他不拘泥于教科书,而是带领孩子们走出教室,在大自然中学习。他组织学生们在山野间奔跑,在田野里观察植物,在溪流中探索生物。 这种教学方式在当时的中国农村是前所未有的,起初这种方法遭到了不少质疑和批评。有人认为他是在浪费时间,有人担心这样会影响孩子们的学习成绩。 面对质疑卢安克并没有放弃,他坚持自己的教育理念,相信教育不应局限于书本知识,而应该培养孩子们的创造力和探索精神。 他耐心地向家长和村民们解释自己的教学理念,同时也用实际行动证明这种方法的效果,慢慢地人们开始看到孩子们的变化:他们变得更加活泼,对学习的兴趣也越来越浓厚。 随着时间的推移卢安克赢得了村民们的信任和尊重,他不仅是孩子们的老师,更成为了他们的朋友和人生导师。 周末和假期卢安克常常去留守儿童家中做客,陪他们聊天、做饭,甚至帮忙洗衣服。他的无私奉献感动了许多人,村民们亲切地称他为“洋雷锋”。 在接下来的十年里,卢安克如一日般坚守在中国的乡村,他与留守儿童建立了深厚的感情,成为了他们生命中重要的引路人。 卢安克不仅教授知识,更注重培养孩子们的品格和生活技能,他鼓励学生们用镜头记录身边的生活,让这些山村孩子有机会展示自己的视角和才华。 在卢安克的指导下,学生们拍摄了多部短片,其中包括《和平剑》这样的作品。这些影片不仅记录了乡村生活的点滴,也展现了孩子们对和平、善良等价值观的思考。 卢安克希望通过这种方式,让孩子们从被动的文化消费者变成主动的文化创造者。 然而随着卢安克的事迹被越来越多的媒体报道,他平静的生活被打破了。2006年,《感动中国》栏目组想要提名卢安克为年度人物,但他婉拒了这个荣誉。 在卢安克看来真正值得感动的是那些坚强的留守儿童,而不是他自己,媒体的关注给卢安克带来了巨大的压力。越来越多的人开始质疑他的动机,有人甚至怀疑他是外国间谍。 面对这些误解卢安克选择了沉默,他关闭了自己的社交媒体账号,试图远离公众视线,专注于自己的教育事业。 舆论的漩涡并没有因此平息,许多怀着各种目的的人涌入了卢安克所在的村庄,打破了原本宁静的生活秩序,有人将他视为偶像,有人则对他抱有敌意。 这种局面让卢安克感到困惑和无奈,在深思熟虑后,卢安克做出了决定做一个纯粹的教育工作者,屏蔽掉外界的声音。 不仅是一个德国人的中国乡村教育梦,更是一个关于跨文化理解、教育创新和人性光辉的生动例证。它启发我们思考教育的本质,以及如何在全球化的今天,为偏远地区的教育发展贡献力量。 来源:中国新闻网《德国志愿者卢安克回应被驱逐传言:没离开中国》