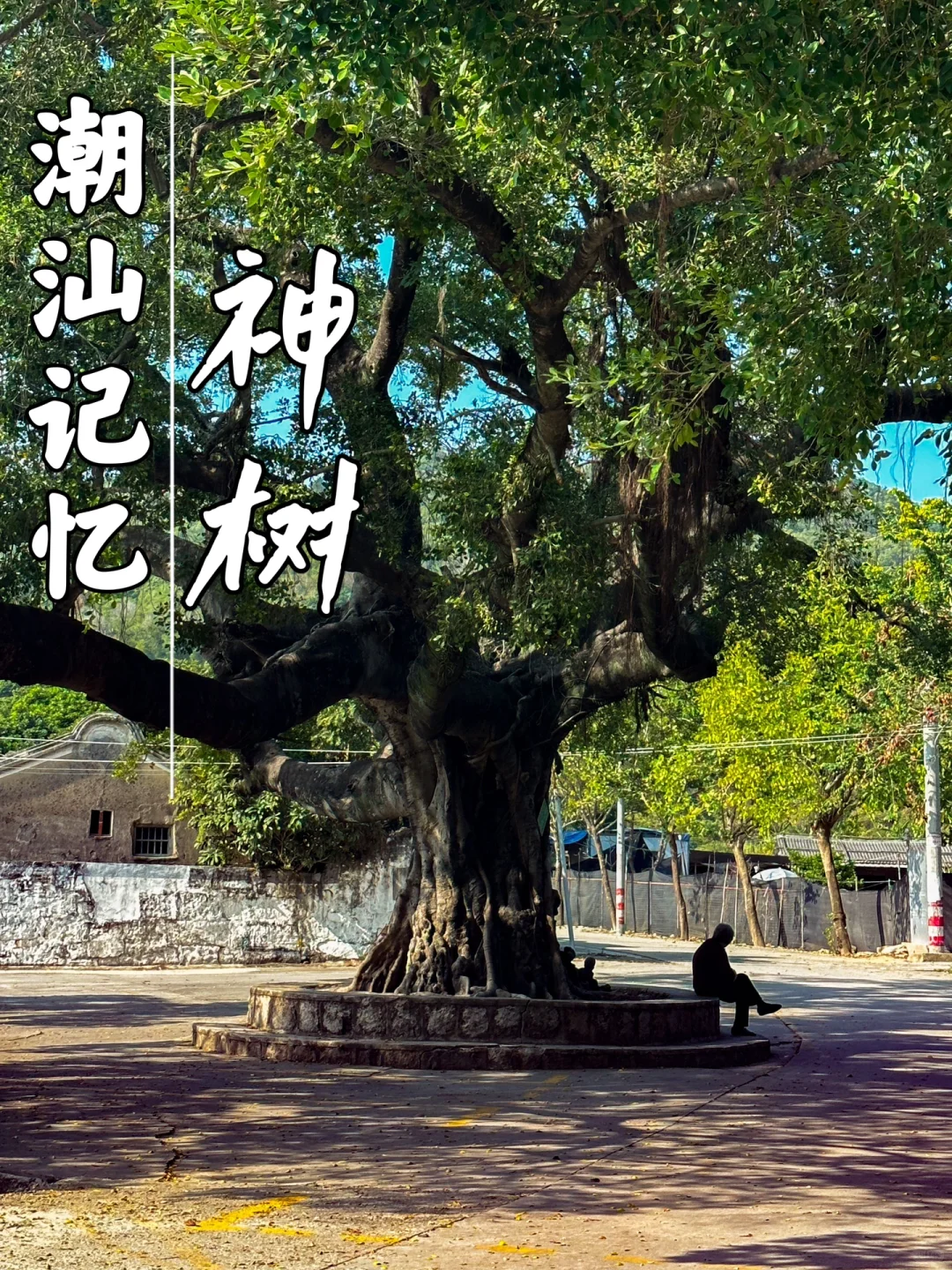

榕树,在潮汕叫做“神树”“成树”。是潮汕农村地区最常见的一种树木,百年、几百年的榕树随处可见。

很多村子都奉为神灵进行祭拜,潮汕人认为“神树”神圣不可侵犯,自发保护,成为潮汕乡间特有一景。

潮汕人喜“神树”,以前几乎村村有池塘(寨前池),有池必有“神”(树),除此也有种在村前、庙宇前后、祠堂/宅院前等位置。

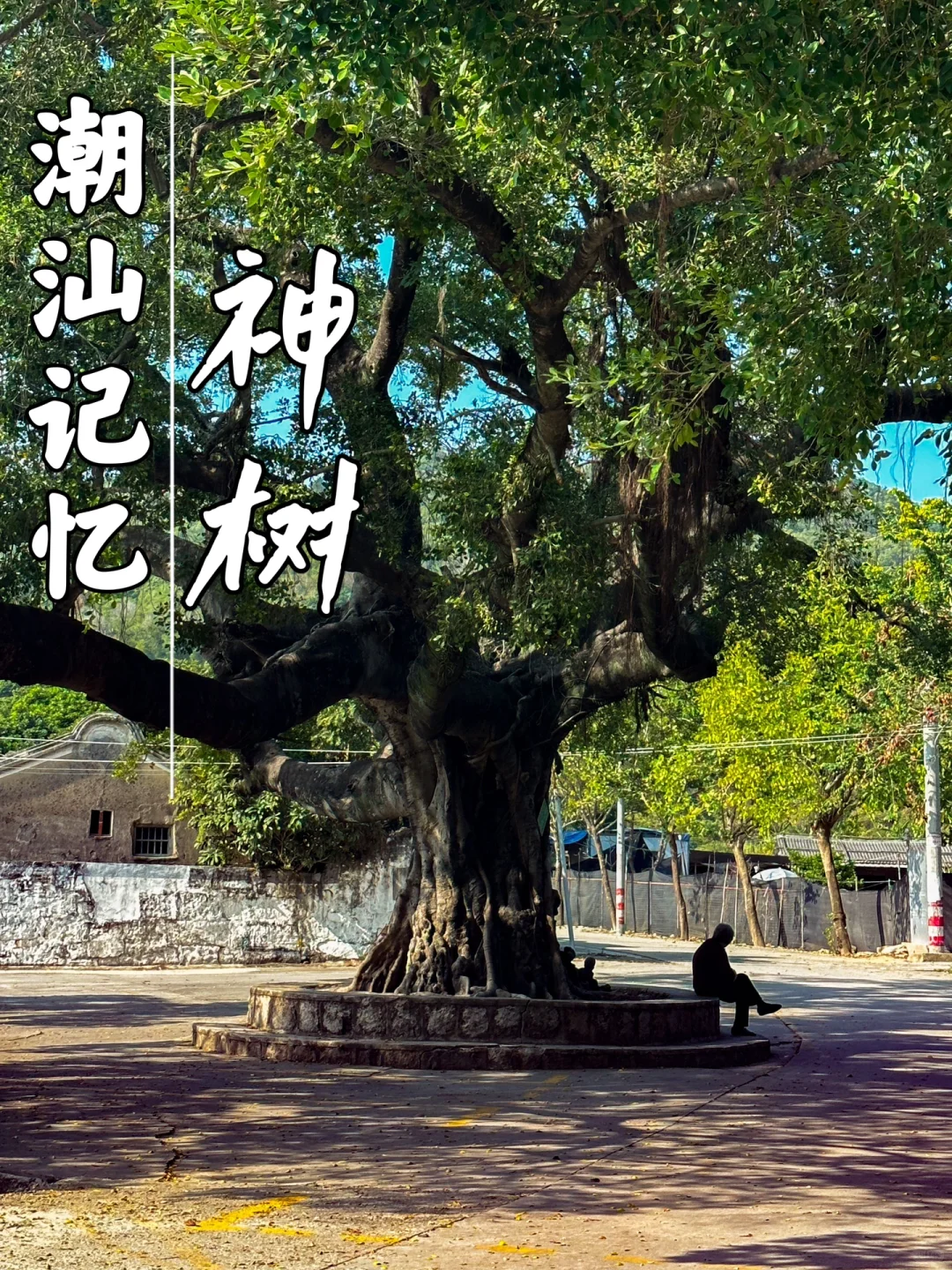

潮汕人从出生、出花园(成人礼)到结婚、死亡,再到游神、祭拜均会有“神枝”“神叶”的身影,潮汕部分村子也有正月折神枝、竹叶,遍插门顶、猪栏、牛棚,以祈人口平安、禽畜兴旺的习俗。

潮汕人将榕树视为神的观念是敬畏自然、利用自然的一种体现。根繁叶茂的榕树不仅能调节局部小气候,在炎热的夏天为村民及禽畜提供乘凉遮阴的活动场地,地处东南沿海的潮汕地区,每年夏秋常有台风来袭,大榕对台风也起到一定的阻挡作用,另外在池塘边种植也能起到固定堤岸的作用。

在潮汕地区有“前神后竹”的说法。就是说榕树多种植于村前屋前(南),竹子多种植于村后屋后(北)。夏季台风多自东南方向而来,榕树巨大的上层树冠可减少台风对房子屋顶的破坏,树冠下方的空隙又可保证屋前空气流通,缓解夏季闷热。冬季多西北风,屋(寨)后稠密的竹林又可抵挡部分自北而来冷空气的直吹。

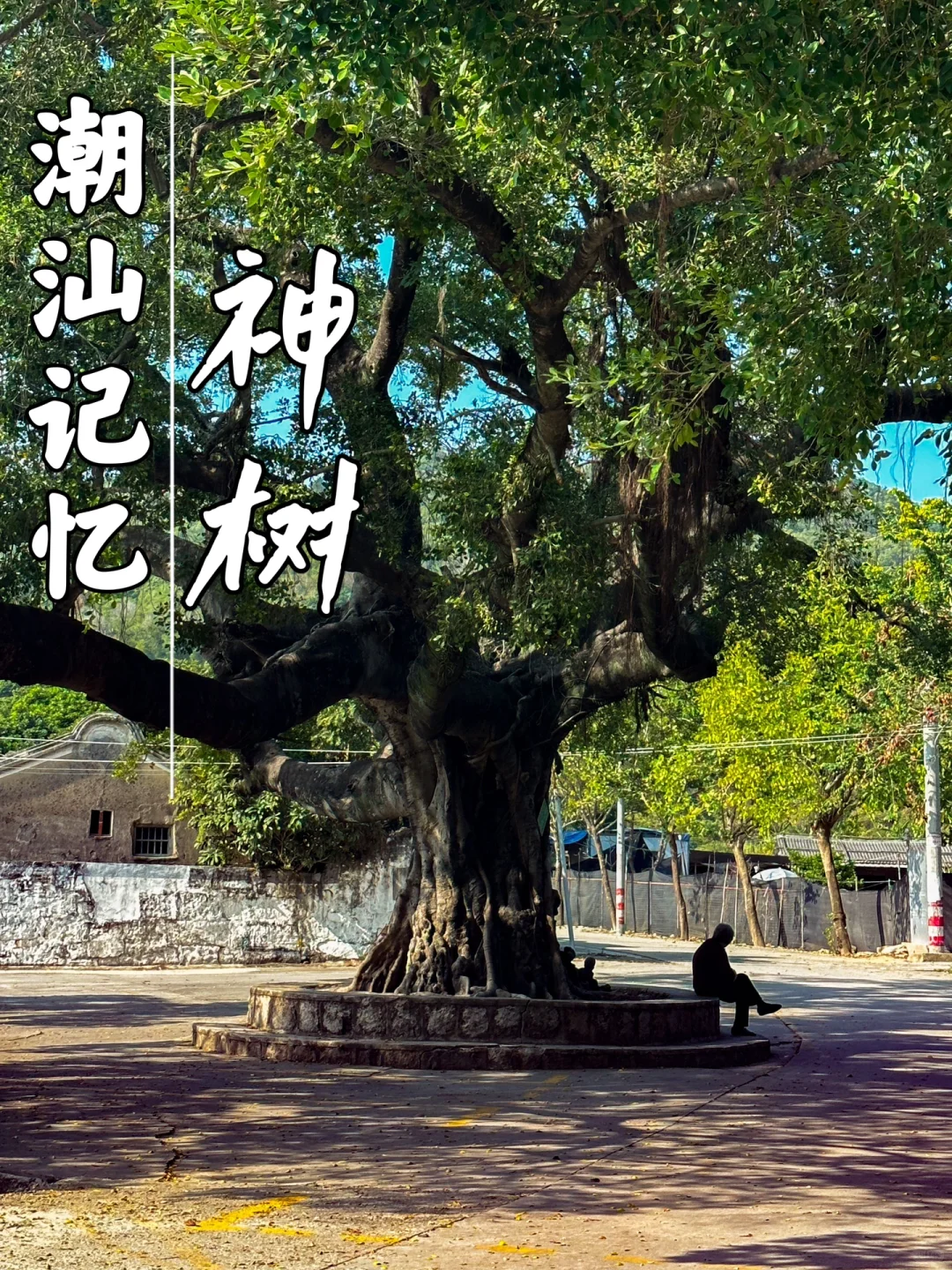

潮汕话“神”与“成”同音,“竹”则与“德”同音,也可理解为前有所成就,能成功立业,后就要多积德,多做善事。

华侨实业家陈慈黉先生,富裕后不忘家乡养育之恩,于1907年在家乡兴建了一所潮汕早期的侨办学校,并命名为成德学校。此举,便是体现“前榕(成)后竹(德)”文化内涵的最好例子。