【臧振:你们的赵老师!】

某年月日,某学术会议,茶歇,若干学者围坐闲侃,说到坊间的一个传闻:当年陕西师大赵世超老师对国家教委提出,“要当就当正校长,副校长免谈”。

恰巧这时候,在座有当年国家教委派到师大解决领导班子问题的晋同志。晋当即严肃制止:“这话你们再不要误传了!是他不愿意做行政工作。让赵当正校长是我们一开始就认定的。事实证明这个决定是正确的。赵当校长的十年,是陕师大校史上发展最好的十年。”

赵不愿意当校长,满世界的人都不相信,不理解;包括俺婆姨,她猜测赵是想借此提出些什么条件。

可是一件事情让她相信了。

我那时掌管着历史系的文物陈列室,因为安全成问题,暂时不能开放。一排排立柜后面有的是空处,赵跟我商量,说为了躲避晋同志等人找他谈话,他想到最里边那个角落支张桌子读书。他是系主任,我当然同意;而且关键是,他不想当校长,我完全理解,完全相信!

我们的经历大致相同,专业方向甚至思路也有类似处;当年渴望做学问,耽误了十多年;七十年代后期机会来了,立即进修或考研。我的听力障碍严重,放弃考博。他在川大读了博士,1988年来到陕西师大;积累了大约二十年的深沉思考,正准备全力以赴致力著述,现在忽然要把一副沉重的担子压在他肩上,他会甘心搁下那些他认为非常非常重要的探索去掌管一个学校的行政事务吗?我相信在他心目中,两者无法比拟。

记得八十年代中期我们中国古代史教研室的孙达人副教授忽然被上面任命为陕西省副省长,众人很羡慕。我对孙的经历、学问和性格有所了解,就曾在背地里“大放厥词”,说什么“二千石多如牛毛,太史公只有一个”,表现出替孙惋惜。这话被人嗤笑,说我是“酸葡萄心理”。数年后孙主动辞去副省长,回老家在浙江大学当教授。酸葡萄论者仍不觉悟。我在这里冒昧断言:别说名利熏心,哪怕是心眼歪一点点,就弄不懂也看不到“学术研究”的真正价值。

赵躲进文物室,谁也找不到他了。一次休息时他到前边来跟我聊天,忽然有人敲门,他赶紧回到角落。门开了,是俺婆姨。她奇怪刚才还听见有人说话呢!于是左右巡视,最后在角落“逮住”了赵。我们说明原委,且令她一定要保密。

放暑假了,赵干脆回了老家。快开学了,历史系党总支李同志忽然找到我追问赵的行踪,我只好实说。第二天晚上,我在图书馆背后的小路上忽然碰见赵夫妇。赵解释说,人家通过内部电话一直追到南阳,命令他必须在明天回西安,并且提到党籍问题。这不,他刚回来,在校园里散闷呢。

上任了,他真的很投入,完全丢开了学术。继任历史系主任的萧正洪对他说,以后没事不能到他家闲聊了。我恰在场,立即郑重宣布:我从此不再到他家串门,直到他不当校长为止。

这话说起来容易,做起来有点难。因为我们是大学同学,坊间立即给我起了个外号“皇兄”,陆续有请托我给校长传话的人,有的还是多年的朋友。我只好对别人说,赵这个人刚愎自用,他根本听不进我的话。随后我立即告诉赵,我要在背后说他“刚愎自用”,请他谅解。赵点头。

为学校发展呕心沥血,十年间,几乎没吃过一顿悠闲的饭,餐餐都在应酬、措辞、思考中,胃病发展成了胃癌,所幸发现及时,切掉癌变,没有扩散。我和我们的李裕民老师去医院看他。刚手术后躺在床上,看到健健康康的老师和同学,他说了一句“我真亏啊!”同时流下了眼泪。这个男子汉,把无比挂念钟情的学术扔在一边,带领一所西部高校,在正道上走了十年。我很清楚他所说的“真亏”是指什么,但他也只是对着自己的还在潜心著述的老师和自由自在的老同学,才说出这两个字;那眼泪,应该是当校长以来唯一的一次吧?

胃癌之后是糖尿病,吃饭前要注射胰岛素。2004年辞职成功,他成为普通教师。

这下该专心做学问了。他说,要把耽误的十年追回来!

李老师劝他:时间是个常数,哪里能追回来?你每天看那么长时间的书,眼睛受不了的!

一语成谶,右眼开始黄斑扩散;多方求医,效果不明显;近年来,右眼几乎失明了。

现代电脑和网络检索技术突飞猛进,我辈不会利用的花样很多很多,哪一样不需要眼睛?可他起草文章还在靠手写。

他真的需要助手。

我这个想法,多年前就给他建议过,他充耳不闻。我知道,让他提出给自己配助手几乎不可能。可是如果有优秀教师特别是自己带出的学生来给他帮忙,却是名正言顺。

我的一个学生得知我有意利用学校招聘人才的机会鼓动他们赵老师最早的硕士生回母校任教,这个学生颇感奇怪,他说:

“她本系赵师亲传弟子,您荐她为其助理,你何不告知赵师,由赵师直接邀请她,既理所当然,又无需周折迁延?”

我说:你很不了解你们赵老师。

他当校长十年,几乎一切报告都是自己讲,自己写,或事后请秘书整理;他的秘书比你们那些县太爷或市长的秘书轻松多了。他从校长退下来又当了省社联主席,他不用专职秘书,不要固定司机;只要了一间办公室。现在作为普通教师,让他提出给自己安排一个助手,你觉得可能吗?

他当校长时,我的“文物陈列室”在“积学堂”北边那座楼的西附楼,我办公室的窗户对着积学堂西北角。有几年,新生入学的开学典礼在积学堂举行。新生多,积学堂坐不下,于是在周围檐下安装了喇叭,不少学生带了凳子坐在外面。喇叭声灌进我窗户,知道是他在作报告;不时响起的掌声,逼得我戴上助听器成了旁听者。他在讲陕西,讲西安,讲陕师大,还讲到唐天坛、启夏苑,娓娓道来如数家珍。两个小时过去了,该吃午饭了!奇怪的是,几乎没有学生离去。如果是照着秘书的稿子念,能有这样的效果吗?

所以他自己做。

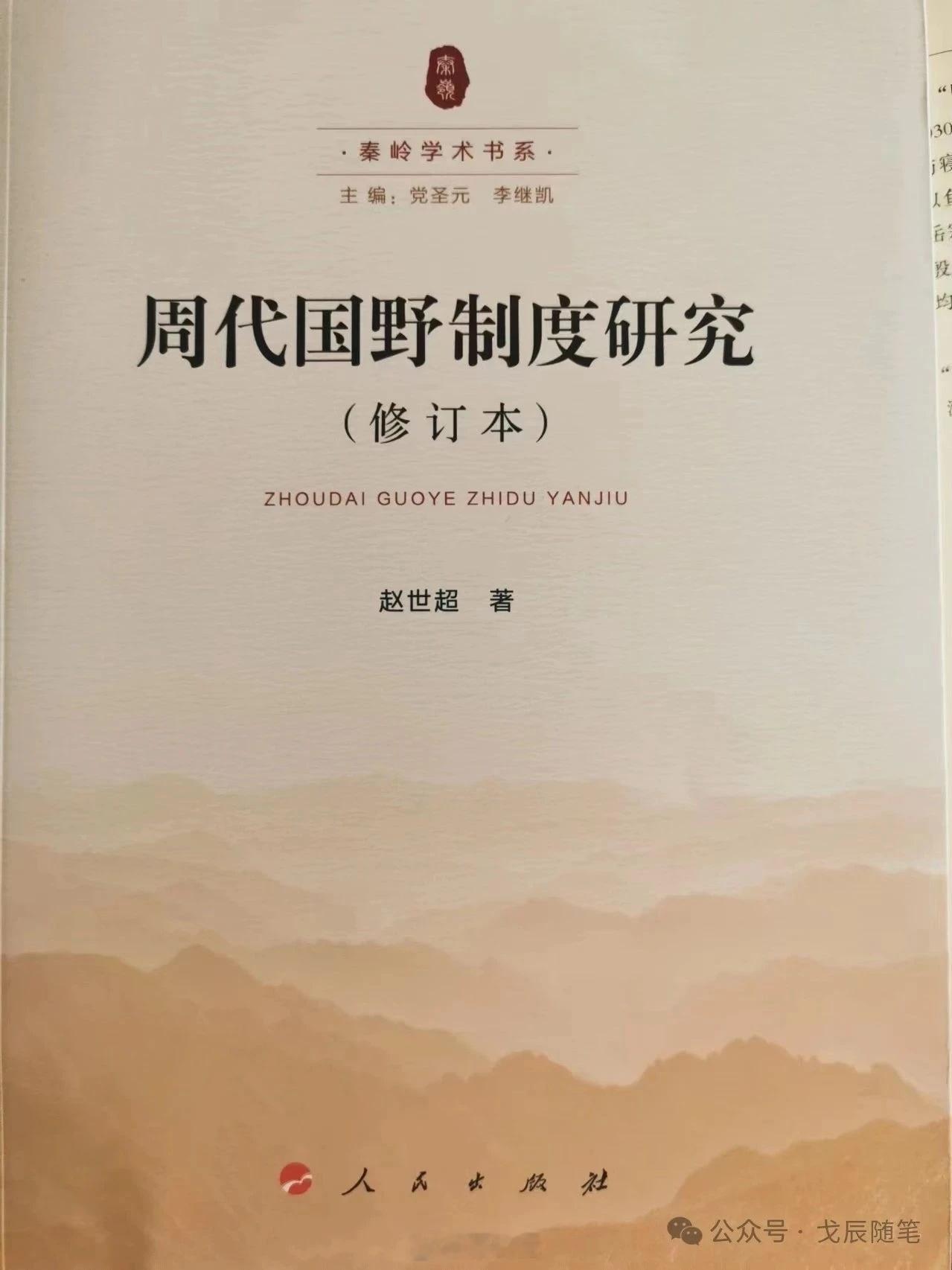

完成于80年代中期的博士论文《周代国野制度研究》,是他计划中漫长学术生涯的起点。九十年代初该书出版,他送了我。

与许多先秦史著述的着眼点不同的是,他把视线的中心放在“人”身上。首先明确西周时期的国家形态属于“早期国家”,也就是说,那时的“人”首先是血缘群体中的一员,普遍从事着以家族为单位的集体劳动,而不是苏联版《政治经济学》所说,个体与生产资料的占有关系即“阶级关系”决定着人与人的关系和产品的分配。这令我眼前一亮。因为我在读恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》时,恩格斯说早期人类社会里血缘关系是决定因素,苏联学者在这里加了一个注解,说恩格斯有“误解”,也就是说,几千年来是阶级斗争贯穿始终。这里涉及一些基本概念,三言两语难说清楚,但却是一个非常重要的问题。简单来说,我们研究历史进步,着眼点应该放在哪里?我认定,你们赵老师的出发点,是放在“人”,(“国人”“野人”)身份地位的演变上的。

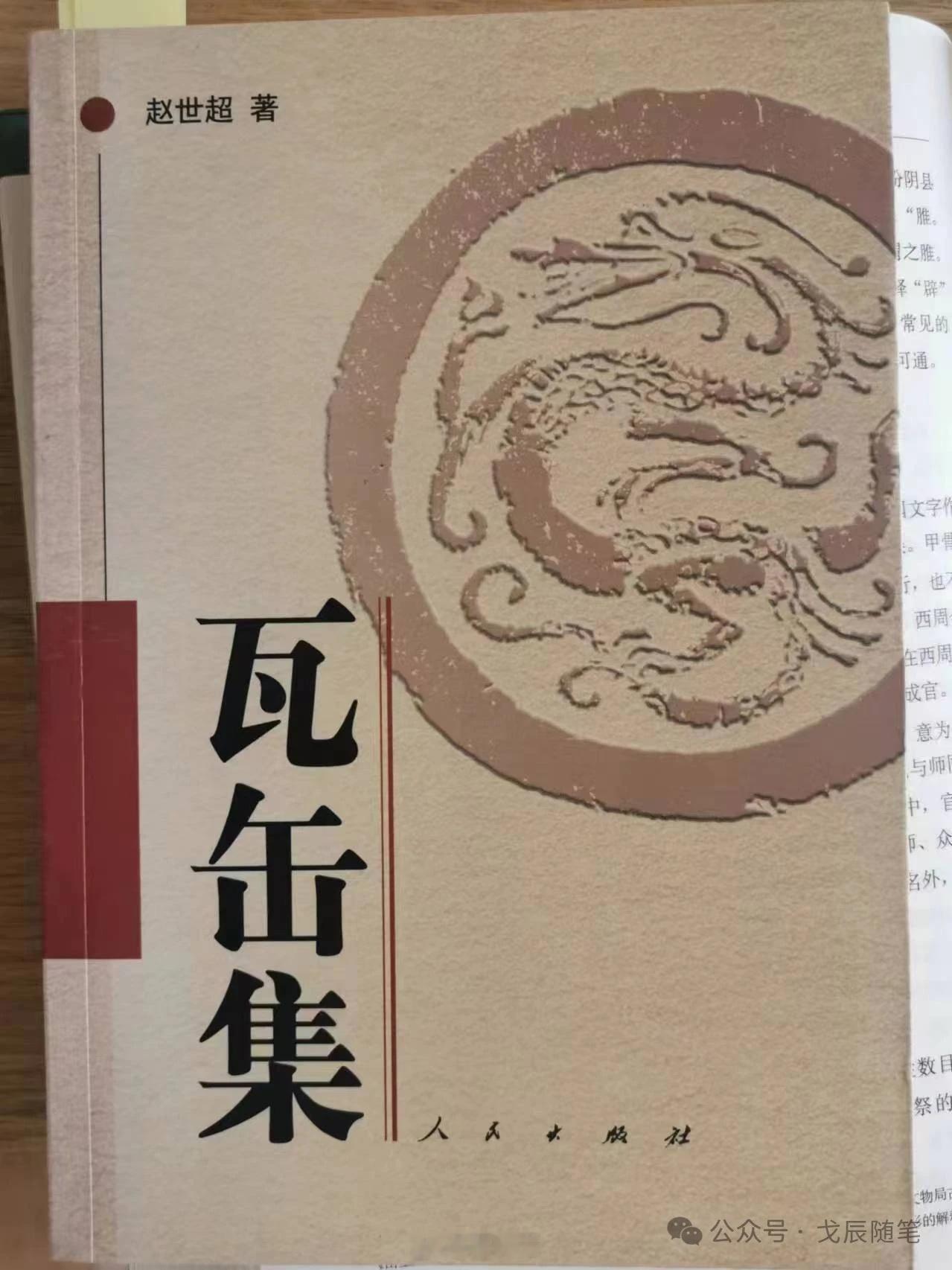

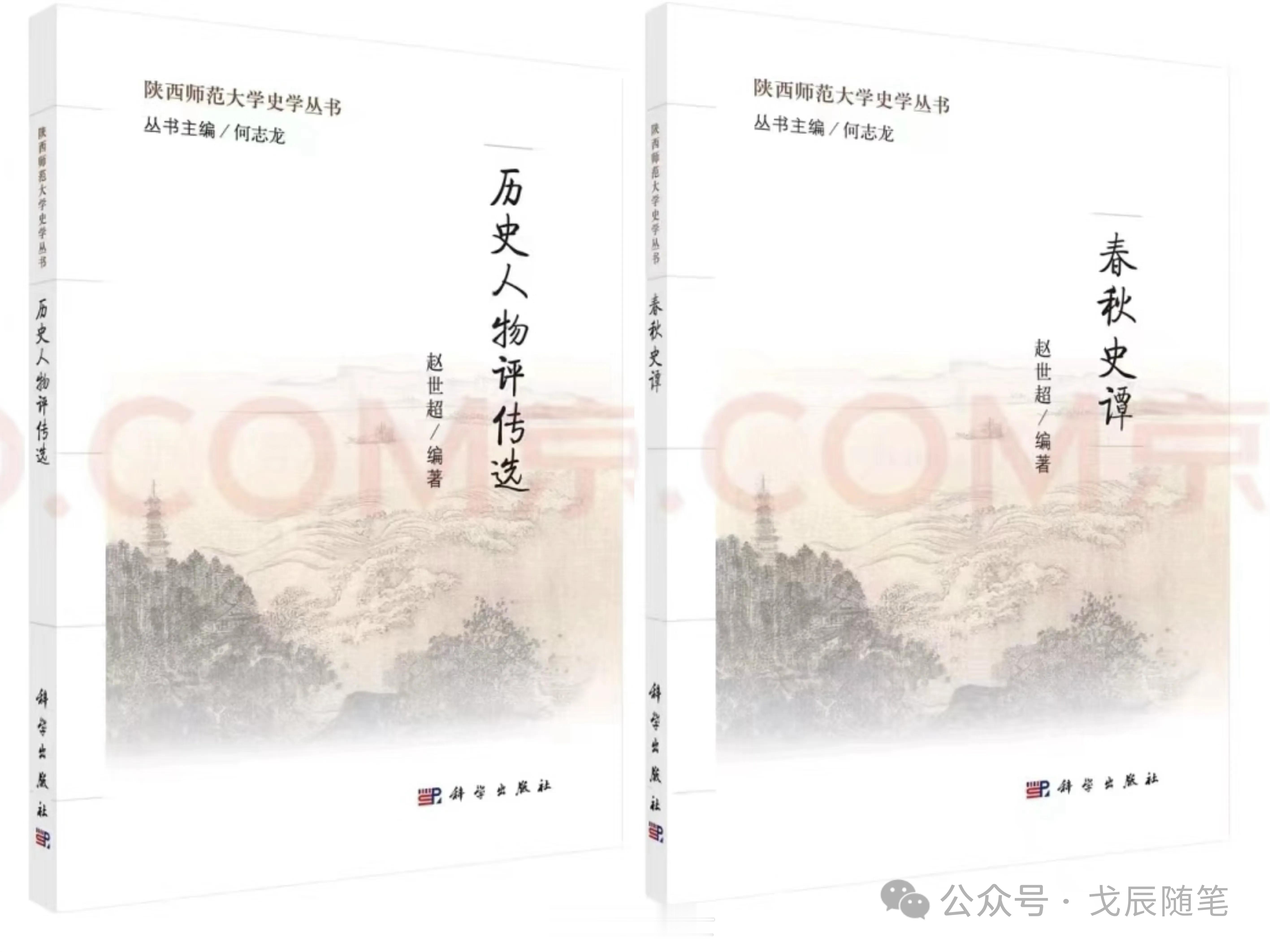

从2004年退下校长到现在20年了。在与腰疼、眼疾、糖尿病的搏斗中,在“省社联”和各地无数会议的应酬之余,他的学术研究得以展开。除退休前出版的《瓦缶集》外,还有《历史人物评传选》《春秋史谭》等。收入《中西早期历史比较研究》的四篇文章值得细读:

《夹缝中的自由-论战国时期的百家争鸣运动》:说知识分子的身份地位和命运。

《拨不开的迷雾》:看似至高无上的神灵的地位被人为搬来搬去。

《引礼入法的得与失》:上上下下所有人的权利与义务是如何规范的。

《挡不住的诱惑-中国古代等级制度述论》:历史的进步其实就是古代等级制度最终将被具有独立人格意识的“自由人的联合体”所取代。

赵老师的书,值得我们慢慢品味。

学术研究是一种神圣的召唤,是一种使命感,可以说与个人名利无关。

听到这种召唤的人是幸运的;但也可以说是不幸的,很大的可能是被人嘲笑不被人理解,甚至有可能赍志而殁;但他们无怨无悔,甘之如饴,视死如归。

我最佩服的还是你们赵老师坚持多年的冬泳;尤其那年春节,年过七旬还去安康参加了横渡汉江。我多次劝他冬天就在温水池里游游,他说,你体会不到上岸之后热水一冲的那种舒服。

“怎么个舒服法?”

“那就是你觉得,此生值得了。”

甲辰小暑伶仃洋西岸戈辰随笔

(转自“戈辰随笔”公众号)