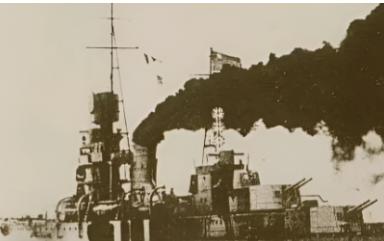

1930年,国民政府打算用大豆换取日本造船厂替他们建造一艘巡洋舰,原本只是试探,却不想日本造船厂居然同意了,只不过这艘军舰最后却成为了日本战舰。 1930年,国民政府的海军建设急需现代化装备,但国库的财政状况却不容乐观。面对日本在军事上的威胁,国民政府不得不另寻出路。当时,市场上中国的大豆需求量巨大,成为政府手中唯一能够进行国际贸易的资源。 于是,一个大胆的设想出现了:能不能用大豆换军舰呢?当时的日本造船技术在亚洲首屈一指,而中国的大豆则是国际市场上的香饽饽。这笔交易似乎有了可行性。 不过,国民政府一开始只是在试探,毕竟,用农产品去换取高科技的军舰似乎不太可能。 然而,日本方面的态度却出乎意料地积极,双方迅速展开了谈判。这让国民政府感到欣喜,毕竟他们以为这只是个幻想,没想到竟然有了实质性的进展。 为什么日本会答应这个看似“不对等”的交易?这里的背后不仅仅是经济利益。 当时的日本正在寻求扩大其在中国的影响力。通过这样的交易,日本不仅能获得中国的大豆,更能在中国的海军力量中埋下一颗“定时炸弹”。交易背后隐藏的,是日本并不希望真正帮助中国提升军事实力。 同样的局势在许多年后“重演”。中美之间的大豆之战也有相似的影子。 2001年,中国加入世贸组织,随之放开了大豆市场。美国的四大粮商看准机会,大举进攻,凭借其低成本和技术优势,大豆大量进入中国,导致中国豆企迅速崩溃,农民失去收入。这场“中美大豆之战”,让中国意识到了依赖外国粮食资源的巨大风险。 而在1930年的这场交易中,国民政府并没有完全理解日本的战略意图,他们仍寄希望于通过这次交易换取实实在在的海军装备,提升国防力量。 交易达成后,日本造船厂开始建造这艘巡洋舰,国民政府对其寄予厚望。就在军舰快要完工的时候,局势发生了巨变。 1931年,“九一八事变”爆发,日本开始对中国的全面侵略。在这样的背景下,日本方面推迟了军舰的交付,国民政府几次试图要回这艘巡洋舰,却屡次受阻。 实际上,日本根本没有打算将这艘军舰交付给中国。它最终被纳入日本海军的行列,成为日本侵华战争中的一部分。 这场交易的失败不仅让国民政府失去了宝贵的海军装备,也暴露了当时中国在国际谈判中的弱势地位。 那么,为什么当时的国民政府会选择通过外部途径获取军备,而不是自行生产呢? 事实上,民国时期的工业化进程并不像表面看起来那么顺利。尽管民国在1927年至1937年的“黄金十年”里,工业产值看似增长了十倍,但这些增长主要集中在轻工业领域。 重工业发展极为缓慢,军工产业尤其滞后。 例如,曾在晚清时期具备相当生产能力的江南制造局,到了民国时期却逐渐丧失了制造大口径火炮的能力。其他像汉阳兵工厂这样的老牌企业,也因为资金匮乏和技术落后,无法生产现代化的重型武器。 当时国民政府的财政紧张、军阀混战的局面进一步加剧了这一困境。缺乏稳定的资源和技术支持,导致了国民政府即便想要自行建造舰艇,也只能望洋兴叹。 这场“大豆换舰”的交易,不禁让人联想到之后中美之间的“大豆之战”。在后者中,虽然美国凭借资本优势几乎控制了中国的大豆市场,但中国并没有坐以待毙。 2006年,中储粮果断出手,通过金融市场对大豆价格展开反击,避免了国内农企被彻底击垮。与1930年国民政府失去巡洋舰不同,这一次中国成功保住了粮食安全,抵御了外部资本的冲击。 历史的教训往往不会孤立存在。无论是1930年的国民政府,还是21世纪的中国,面对外部压力时,经济和军事领域的自给自足都显得至关重要。 回到1930年,如果国民政府能够加强国内的军工生产,或许根本就不需要依赖日本来建造巡洋舰。 然而,彼时的中国,工业化进程远远滞后,特别是在重工业和军工业领域。纵使有了“黄金十年”的工业增长,面对外敌时,装备上的巨大差距依然无法弥补。 同样的道理,现代中国在大豆进口上曾一度依赖外国。然而,大豆战争后,中国加快了农业领域的自给自足,减少了对外部资源的过度依赖。 谁能掌控自己的命运?历史告诉我们,只有拥有独立的经济和军事力量,才能在国际竞争中立于不败之地。