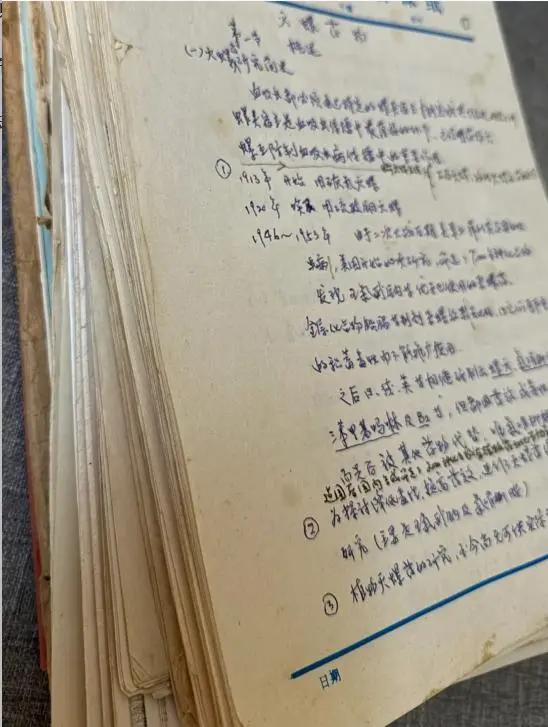

泪目了!南京,一女子在废品站发现已故科学家手稿,不忍心看它们蒙尘花60元买下!不曾想,回去仔细翻看后,确定这些手稿的主人,正是我国上个世纪抗血吸虫病专家王锐!女子意识到这些手稿的珍贵性,当即决定捐赠给了王锐故乡档案馆!网友:“她的一生向我展开,可是却实在垃圾堆里!” 一个周末,南京市民冯源像往常一样在附近的废品收购站闲逛。突然,一堆破旧的书籍和纸张吸引了她的注意。出于好奇,冯源将这堆"废纸"买了下来。 回到家后,冯源开始整理这堆旧物。翻看之际,她惊讶地发现,这些并非普通的废纸,而是一位女性科学家留下的各种笔记、手稿和资料。 从工作记录到生活日记,甚至还有获奖证书的复印件。 "这些资料太珍贵了,不能就这样被当成废品处理掉。"冯源暗自决定,一定要查明这些文字背后的主人是谁,并设法让这些珍贵的资料物归原主。 抱着这个想法,冯源在社交媒体上发帖求助。她将部分资料的照片发到网上,希望能得到网友的帮助。 帖子很快引发热议,不少网友纷纷出谋划策。经过大家的共同努力,原主人的身份终于水落石出:这些资料的主人,是已故的著名抗血吸虫病专家王锐。 作为江苏省血吸虫病防治的先驱者之一,王锐为中国的寄生虫病防治事业做出了巨大贡献。 然而,就是这样一位杰出科学家的遗物,竟然辗转流落到了废品站,不禁让人唏嘘不已。 带着敬意和好奇,冯源开始仔细整理手中的资料,试图拼凑出王锐的人生轨迹。 通过这些珍贵的第一手资料,一位饱经沧桑却始终不忘初心的女科学家形象逐渐在冯源眼前浮现。 王锐在1952年以优异的成绩从华东药学院毕业。毕业后,王锐被分配到江苏省血防研究所工作,从此与血吸虫病防治事业结下了不解之缘。 翻阅王锐的工作笔记,冯源被其中严谨的态度和执着的精神所打动。密密麻麻的实验数据、反复修改的论文草稿,无不体现出王锐对科研工作的一丝不苟。 特别是在研究抗血吸虫病药物期间,王锐不惜以身试药,亲自服用实验药物以观察疗效和副作用。这种不畏艰险、勇于献身的精神,让冯源肃然起敬。 除了专业素养,王锐还是个博学多才的人。从她的日记中可以看出,王锐精通英语、俄语和日语三门外语,经常阅读外文文献以汲取最新的研究成果。 闲暇时,她还喜欢读些文学作品,笔记本上时不时出现一些优美的诗句摘抄。 王锐的科研生涯可谓硕果累累。1980年,她因"血吸虫病化学治疗研究"获得江苏省科技成果三等奖。 1985年,她与团队一起获得了国家科技进步二等奖。到了80年代后期,王锐的研究重点转向了灭螺药的开发,为血吸虫病的防控开辟了新的途径。 1992年,王锐因其突出贡献而享受国务院特殊津贴。然而,即便取得如此成就,王锐依然保持着谦逊低调的作风。 在一份手稿中,她这样写道:"科研之路永无止境,我们取得的成绩只是沧海一粟。唯有不断努力,才能为人民的健康做出更大贡献。" 随着对王锐了解的深入,冯源愈发感到这些资料的珍贵。"这些不仅仅是一位科学家的个人遗物,更是一段鲜为人知的科研历史。" 冯源想,"必须让这些资料物归原主,让更多人了解王锐的故事。" 经过多方打听,冯源联系上了常州武进区档案馆。得知王锐的资料仍有保存价值,档案馆工作人员非常兴奋,表示愿意接收这批资料。 看着这些珍贵的手稿被妥善保管,冯源心中涌起一阵欣慰。她感觉,自己完成了一项重要的使命,让一位科学家的生平得以重现于世。 冯源的善举很快传开,引发了广泛的社会反响。不少网友纷纷留言点赞,称赞冯源的行为弘扬了社会正能量。 有人感慨道:"这些资料是王锐留给世界的礼物,幸好被冯源发现并妥善保管,否则将是科研界的一大损失。" 这件事也让人们重新关注起江苏血吸虫病防治的历史。原来,在上世纪50年代,血吸虫病曾是困扰江苏农村的一大顽疾。 正是在王锐这样的科研工作者的不懈努力下,江苏才逐步控制住了血吸虫病的蔓延,并最终于2017年实现了血吸虫病传播的阻断。 这段跨越时空的奇遇,不仅让一位科学家的生平再次被世人铭记,也为当代人树立了榜样。 王锐身上体现出的科学精神、敬业态度和奉献精神,在今天依然具有重要的启示意义。 为保证阅读体验,部分情景存在演绎 (信息来源:正观新闻:“她的一生在我面前展开” 网友在废品站买旧书,意外拼凑出女科学家的人生特写)