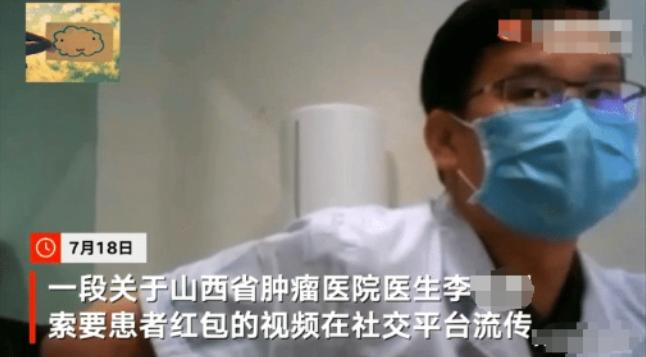

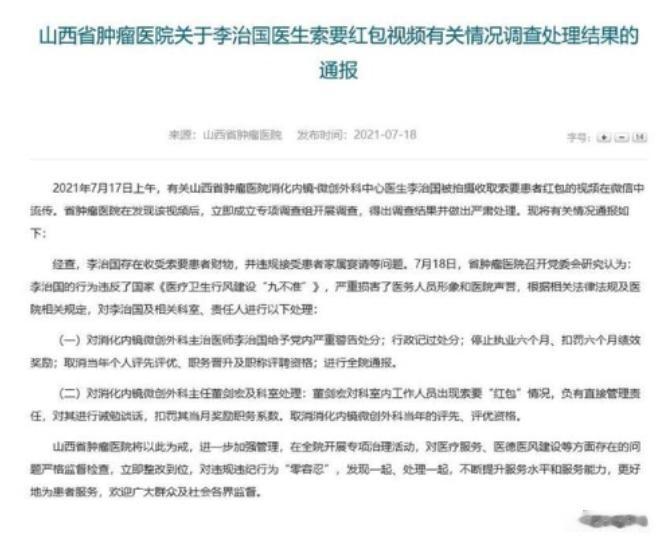

“这不是天使,这是魔鬼!”山西,一位老人被诊癌症,儿子心急如焚找到一位名医,当他们见面时,医生却开口暗示着要红包。儿子从口袋里拿出了5000元,然而医生却皱了皱眉头,说两个领导要各2000,麻醉师1000,我一分都不会拿!” (信源:河南商报——山西一医生向患者索要红包,拿5000块还嫌少!医院:停止执业六个月) “领导两千,麻醉师一千,我一分不要……” 这句话,不是黑帮电影里的台词,而是出自一位身穿白大褂,头顶“白衣天使”光环的医生之口。 更令人心寒的是,说出这句话时,他面对的是一位癌症晚期患者的儿子,一个为了救父亲的命,几乎倾家荡产的农民。 医德何在:一个山西农民的绝望与抗议 在2021年的风云激荡中,一个山西省第三人民医院的简短视频片段激起了公众的强烈情绪,将医生李治国推至争议的沸点。 这段插曲的核心,是那个本应洋溢着生的希望,但被腐蚀为极致失望的词汇——“红包”。 故事的另一端,是吕梁山区的一位普通农民张先生,他为救癌症晚期的父亲,几乎倾尽了所有的家底。 经过多方探询,他将一线生机寄于山西肿瘤医院的著名医生李治国。 首次见面时,李医生并未过多询问病情,却直接询问他能支付多少。面对医生的“明码标价”,走投无路的张先生战战兢兢地拿出了省吃俭用积攒下来的五千元——这是他们一家的救命钱。 但李医生的话像一盆冰水,让他的心沉入了寒窖:“你给的太少了,关键是要给两位领导,每人两千,五千根本不够分,什么都做不了。”五千元,仅是一个序幕。 在接下来的治疗过程中,李医生以各种名义逼迫张先生购买昂贵的“特效药”,实则无效的保健品。 更甚的是,李医生断掉了张先生父亲的消炎药与止痛药,甚至在手术缝合时都不给予麻醉。在李医生的世界里,生命仿佛成了随意玩弄的筹码,而患者的苦痛是他捞金的途径。 张先生终于无法再沉默,决定揭露一切。这段视频上传不久便引起了社会巨大反响,网友们对李医生的恶劣行为表示愤慨,要求医院方面严正处理。 在舆论的重压之下,山西肿瘤医院对李治国作出了停职六个月的处分。 面对如此裁决,公众质疑:对于一个漠视生命的医生,这样的处罚真的足够吗? 这起“红包事件”,折射出的不仅仅是个别医生的道德沦丧,更是医疗体制的弊端和社会信任的缺失。 在“看病难,看病贵”的呼声下,许多患者将希望寄托于“红包”。 他们相信,只要塞个红包,就能得到更好的医疗资源和治疗方案。 而一些医生,也利用患者的这种心理,将“红包”视为理所当然的“潜规则”。 “红包文化”就像一个毒瘤,慢慢侵蚀着医患关系的基础。 这不仅让医疗资源更加不公平,还让患者对医生的信任大打折扣。 当“医者仁心”变成了“利益至上”,当“救死扶伤”变成了“敛财工具”,医患关系还能走多远? 这件事也让大家开始思考医疗系统的问题。 长期以来,我国的医疗资源分布不均衡,好医院和好医生大多集中在大城市,导致基层医疗服务跟不上。 很多病人为了找更好的医生,不得不跑到大城市,这不仅加重了他们的经济负担,还增加了心理压力。 此外,医生的薪酬待遇问题也是导致“红包文化”滋生的重要原因之一。 医生的工作压力很大,责任也很重,但他们的收入并不算高。 这使得一些医生为了获取更高的收入,铤而走险,接受“红包”,甚至参与到医药商业贿赂中。 重建医患之间的信任,需要大家共同努力。 政府应该增加医疗卫生的投入,改善医疗资源的分配,提升基层医疗服务,让老百姓在家门口就能享受到好的医疗。 改革医生的薪酬制度,提高医生的待遇,让他们能够安心工作,不用为生活发愁。 强化医生的职业道德,引导他们把患者的生命健康放在第一位,树立正确的价值观。 最后患者也要提高自身的法律意识和维权意识,勇于对“红包文化”说不。 “红包事件”为我们敲响了警钟。 医患关系的重建,任重道远,需要我们共同努力,才能让“白衣天使”的羽翼更加纯洁,让“救死扶伤”的誓言更加响亮。