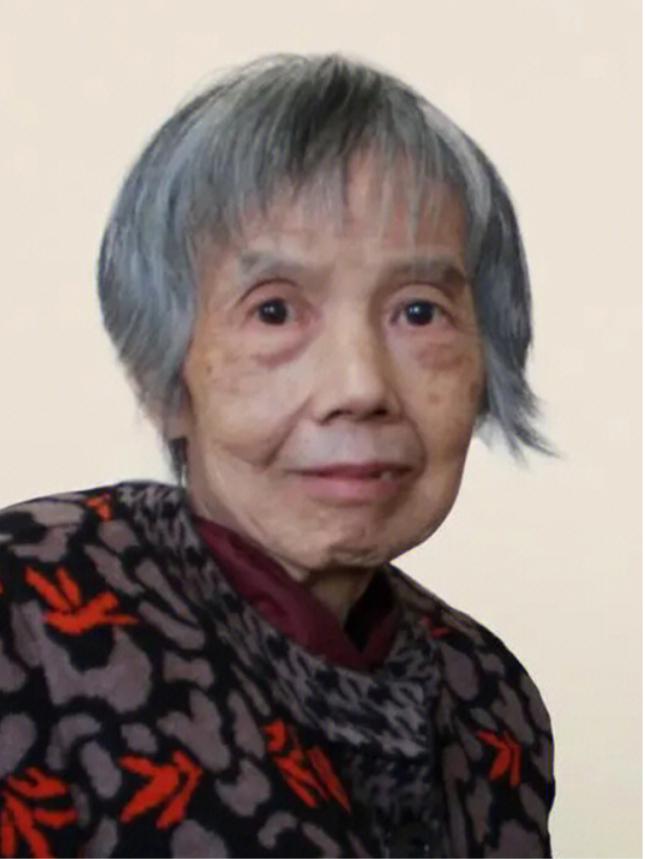

美国人绝对没有预料到,打破芯片技术壁垒的竟然是一位年逾古稀的老太太!自2018年起,她的努力每年为国家节省高达2万亿,几乎等于广州一年的GDP。这位头发花白的女性,背后究竟隐藏着怎样的故事? 参考资料:“我这一辈子最大的心愿,就是匍匐在地上,擦干祖国身上的耻辱!”——人民网 2023年,科技圈哀音阵阵,一位老人的离去,却像一颗石子投入平静的湖面,激起阵阵涟漪。 她就是被称为“中国芯片之母”的黄令仪,黄令仪的生命轨迹与中国芯片产业的蓬勃发展紧密相连。 她见证了中国芯片从无到有、由弱变强的峥嵘岁月,而在这段历史长河中,她本人亦挥下了耀眼的一笔。 生于1936年战乱中的广西南宁,黄令仪在幼年时期便遭受颠沛流离之苦,深刻体会到国家贫穷和弱小带来的痛楚。 在日军的暴行面前,听着周围人们的悲鸣,一颗追求“科技救国”的种子在她年幼的心田中悄然生长。 随着成长,黄令仪铭记着儿时立下的志向,她刻苦学习,成绩突出,顺利考入华中工学院——即现今的华中科技大学,并且之后获得了进入清华大学深造半导体学科的难得机会,在苏联专家的指导下精进半导体研究。 学成之后,黄令仪怀揣满腔热情,投入到了建设新中国的浪潮之中。当时,中国的各行各业都需要重建,科技界更是一片空白。 缺乏尖端设备、缺乏充足资料,但黄令仪和她的同事们,凭借着一股永不言败的精神,利用简陋的装备,在极为艰苦的环境中,成功建立了我国首个半导体实验室,并研发出了国内首批半导体二极管。然而,追求梦想的道路总不会一帆风顺。 60年代,国家经济陷入困境,科研经费遭到削减,黄令仪的科研项目也不得不搁浅。 面对这份无奈与失望,她并没有选择放弃,而是响应国家需要,调整到了中国科学院计算所工作。 1965年,正当“两弹一星”项目高速进展之际,国家对高性能计算机的需求迫在眉睫。在这关键时刻,黄令仪被赋予重任,参与到研制“外延中功率开关三极管”的任务中去。 在紧张忙碌的科研战场上,黄令仪和她的团队轮班奋斗,日夜不停。 不懈的努力终于换来了技术的突破,黄令仪他们成功研发出了符合“两弹一星”项目需求的晶体管,为我国的国防建设作出了巨大的贡献。 就在黄令仪准备带领团队冲击芯片领域的更高峰时,却遇到了意想不到的阻碍。 国内的芯片研究项目因各种原因被迫暂停,这使得黄令仪深感焦虑。 她明白,芯片是信息时代的核心技术,没有它,中国的信息产业将一直受制于人。 1989年,黄令仪有机会出席在美国举行的国际芯片展览会。看到展览会上各国的芯片产品琳琅满目,却无中国一席之地,黄令仪心痛不已。 她暗暗立志,一定要开发出属于中国的芯片,让中国芯片也能在全球舞台上大放异彩。 回国之后,尽管已经年逾半百,黄令仪却毫不犹豫地承担起了芯片研发的重任。 她率领团队攻坚克难,顶住了资金短缺和技术封锁的压力,终于在2002年,成功研发出了中国首款通用CPU芯片——“龙芯一号”。这款芯片的诞生,终结了国外技术垄断的局面,标志着中国芯片技术的突破。而此时,黄令仪已经66岁高龄。 黄令仪晚年依然奋战在科研的第一线,为我国芯片产业的进步付出了极大的心血。她曾言,最大的心愿就是能够趴在地上,为祖国擦去身上的污点。 这句话既是她个人对国家贡献的谦逊,也是她一生追求的写照,让无数人为之动容。 终于在2023年4月20日,黄令仪走完了她那充满奉献和拼搏的一生,享年88岁。她的一生,可以说是中国芯片产业从薄弱到崛起的生动见证。 斯人已逝,精神长存。 黄令仪的故事将激励更多的中国科技工作者,保持初心,不断努力,为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。