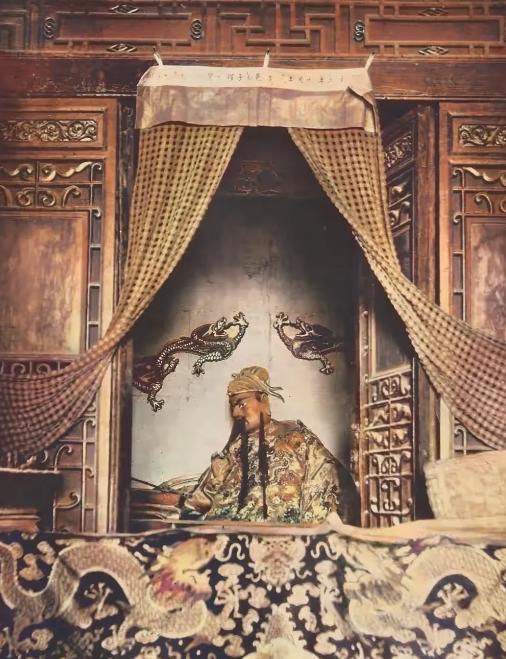

1908年,德国建筑学家柏石曼,来到了山西运城解州关帝庙。当他走进关帝庙里屋时,眼前的景象让他大为震撼。只见里面有一位红脸长胡须丹凤眼的人,侧身坐在帘幕之内。 关羽,字云长,三国时期蜀汉的名将,以忠、义、勇闻名于世。关羽出生于汉末乱世,从青年时便显露出忠诚和义气。 关羽出身贫寒,常有行侠仗义的豪情。史书记载关羽因杀人而逃亡,途中结识刘备、张飞,两人皆与关羽志同道合,因而在涿县的桃园立誓,结为兄弟,共同打拼,誓死守护汉室。 关羽的义气逐渐显现,他虽效忠刘备,但对同在阵营中的兄弟张飞同样极其忠诚,这种忠心和刚毅之气贯穿了他的一生。 尤其是长坂桥一战和过五关斩六将。他为保全刘备的家眷,毅然选择单骑护送嫂嫂和孩子突围。 在敌人的重重包围之下,他凭借卓越的武艺和过人的胆识,将敌军一一击败,这便是传颂千古的“千里走单骑”的典故。 这一事件让他以忠义形象深入人心。再加上他在曹营的忠义不二,使得曹操爱才不忍加害,留下千古流传的故事。 关羽的忠义不仅仅表现在对刘备的忠诚上,更是一种对汉室的坚定信仰,这种信仰令他在面对强敌时无所畏惧,甚至在他得知蜀国危难时,他毫不犹豫选择出兵支援,最终为国捐躯。 他去世后,蜀国上下无不为之惋惜,更将他视为英雄。人们相信关羽的精神将一直存在,因而对他的敬仰之情日益深厚。 关羽的忠义精神在后世逐渐被神化,随着历史的发展,关羽的形象经历了漫长的“神化”过程。 到宋代时,关羽便被历代帝王封为武圣,他被视作与儒家“文圣”孔子齐名的“武圣”,成为天下人的守护神。 关羽的神职地位逐渐提高,明清时期更是被尊奉为神灵,在庙宇中受到顶礼膜拜。 尤其是到了明代,关羽被称为“关圣帝君”,他的形象逐渐定型,成为红脸、长须、丹凤眼的刚毅模样,象征着威严和不屈。 关帝庙便是为纪念关羽忠义精神所建的庙宇。 千百年来,关帝庙遍布全国各地,成为许多人心中的“忠义之所”,人们不仅将他奉为保家卫国的战神,还相信他能驱邪避灾、保佑一方安宁。 在山西运城的解州关帝庙中,有一尊关羽的侧身塑像。这座庙宇修建在明清时期,规模庞大,结构精美,被称为“天下第一关帝庙”。 1908年,德国建筑学家柏石曼首次踏足关帝庙,目光被正厅中央的关羽塑像深深吸引。 他本是被东方建筑之美吸引而来,却未曾料到会被这尊关羽的侧身塑像震撼心灵。关羽塑像的威严气势与隐隐透出的神秘气场,使柏石曼不由得屏息凝视。 塑像中的关羽形象生动,身披绿袍,右手微抬,一双丹凤眼犀利地眺望远方,仿佛透过时光的长河,与未来的观者交流。 他的面庞带着鲜明的红色,表情庄重而冷峻,神态中透出一丝肃杀之意,却又显得无比的沉稳和泰然。 那长长的美髯随着姿态微微下垂,增加了几分深不可测的感觉。 柏石曼留意到,关羽的身体略微侧向一旁,坐在帘幕间,仿佛在守望某种不可言说的远方。 他似乎在等待,静静地等待着谁的到来,或者某个忠义承诺的兑现,这种坚定的姿态,让人不禁想起那些西方史诗中的古老英雄。 然而,关羽的目光并不带有西方英雄那种征战的渴望,而是一种厚重且威严的沉思,似乎这一刻的静谧便象征着他一生的忠贞与刚毅。 柏石曼从未见过如此独特的英雄形象。西方文化中的英雄通常是征服的化身,是战斗的象征,而关羽所展示的,却是对忠义、仁爱的崇高追求。 他意识到,这个看似孤独的形象,实际上承载了数千年来中国文化对于忠诚的深厚信仰与敬仰。 关羽不再只是一个历史人物,他的存在像是一种超越现实的象征,这种象征植根于人们心中,维系了对家国的敬畏与爱护之情。 柏石曼走近塑像,抬头仰望。他察觉到整个庙宇的空间都似乎环绕着关羽,随之升腾出一种让人敬畏的氛围。 石碑上的铭文、墙壁上的绘画、廊柱上的雕刻,处处流露出对关羽的敬仰之情。即便柏石曼不懂中文,他依然能感受到其中那种刻骨的忠诚与浓厚的敬意。 这时他才明白,这不仅是一个神祇,而是一个凝聚了民族精神的文化符号。 在这片土地上,关羽不仅是历史人物的延续,更是忠义精神的化身,是千千万万人们心中无所畏惧的信仰。 他的形象穿越了朝代更替,成为中华文明中的不朽象征,而这种精神同样也在无声地影响着其他民族的文化视角。#说TA##社会百态##生活##历史#