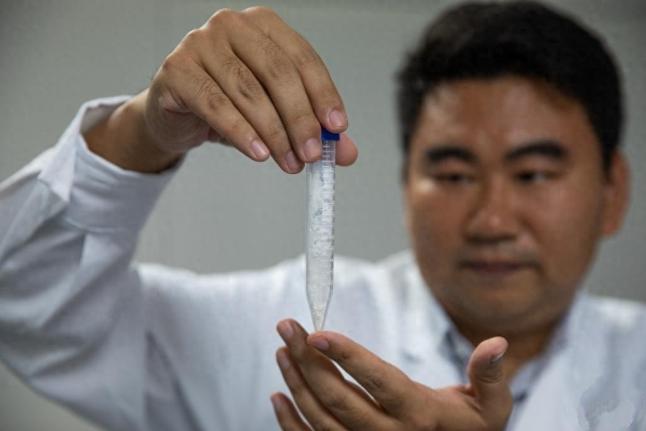

未来的中国可能不再需要耕种田地!2021年,中科院的研究团队成功研发出将二氧化碳转化为人工淀粉的技术,而如今,这项突破性的成果即将从实验室迈向大规模生产。这意味着,或许在不久的将来,我们就能见证“空气变馒头”的奇迹! 信源:中国新闻网2021-09-24国际重大颠覆性突破中国首次在实验室实现人工合成淀粉 粮食,关乎国运。 生物科技和现代农业手段虽然在不断进步,但18亿亩的耕地面积始终是保证我们饭碗的重要底线。这个数字就像一个警钟,时刻提醒我们要注意粮食安全问题。 在环保和农业领域,出现了一项颇具争议的新技术:利用转基因技术,科学家们成功地将二氧化碳转化为淀粉。 对于这个现象,公众持不同看法,有人将其视为科技的奇迹,有人则担心它可能打开新的未知风险。毕竟,基本的生存需求,比如食物,总是让人们极其敏感。 农业,作为人类社会基石之一,长期受制于自然因素如气候、土壤和水源。 同时,为了增加产量,化肥和农药的过度使用已经对土地和环境造成了不小的影响,成为一大隐忧。因此,如何在保证粮食产量增长的同时,兼顾环境保护,变得尤为迫切。 中国的研究团队采取了一种创新的方法,他们把目标瞄准了二氧化碳,这个通常被视为温室气体的成分。 淀粉的合成,通常需要经过复杂的植物光合作用,但团队却颠覆了这一认知,用酶催化技术将二氧化碳直接转化成淀粉,这是一种真正的创新。 这一技术的出现,不仅展示出极高的效率和可持续性,而且有望改变农业的生产模式,使其不再完全依赖于自然环境。 在实验室中,可以实现连续生产,不再受天气变化的影响,其能量转换效率和合成速度均显著超出传统玉米,这意味着更少的土地和时间能生产出相同甚至更多的淀粉,这无疑是一个生产效率的巨大飞跃。 这项技术有助于减少温室气体,推进碳中和的目标,真正地实现了可持续发展的理念。而更令人激动的是,未来这一技术甚至可能在地下或火星上发挥作用,这无疑为人类拓宽了想象的边界。 利用二氧化碳合成淀粉的技术已经从实验室阶段发展到中试阶段,并正在进行吨级的生产测试,这意味着它离大规模产业化已经越来越近。 一旦实现产业化,不仅将为食品工业提供新的原材料,还将在农业和环保领域引发革命性的变革。 这项技术为解决世界面临的环境和粮食问题提供了新的可能性,并预示着科技进步将为人类带来更多的福祉。 无疑,成本这一关是个严峻的挑战。目前的合成淀粉制程成本高昂,堪比贵金属,寻常百姓难以承受。 但研发团队已经注意到了这个关键问题,正致力于成本的降低,期盼能让合成淀粉早日普及至大众生活。 可以设想,在未来,粮食的制造将不再局限于农田,耕作的劳动者无需再风雨暴晒之下劳作,只需要在工厂里就能生产出淀粉。这将会是农业生产方式的革命性转变,带动农业产业的升级优化。农田的压力得以缓解,土地资源能转而投向其他产业,实现更高的经济效益。 同时,化肥和农药的使用减少,对环境的污染随之降低,绿色农业将不再是一个空洞的口号。 合成淀粉,作为一个新兴事物,人们心中难免有所疑虑。对转基因的顾虑尚未消散,人们会担忧这是否对健康有害?人工合成与天然的淀粉到底存在什么差别? 首要的我们需要明白,人工合成淀粉技术并非转基因技术的延伸。我们如今掌握的技术,让我们对产品后续的演变拥有更大的控制力。 就成分而言,人工合成的淀粉和天然淀粉主要由相同的物质——淀粉构成,它们的分子结构完全一致,区别仅在于直链和支链淀粉的相对比例。 至于其安全性,则需要进一步的科学研究和评估来确保,毕竟,这关系到广大民众的健康,来不得半点马虎。科研团队还需持续投入努力,攻克技术难关,并推动其实际应用。 同时,我们还必须进行食品安全的同步研究,确保合成淀粉不仅安全可靠,而且适宜食用。未来,以二氧化碳为原料合成淀粉很可能成为农业发展中的一个关键趋势。 它为解决食品安全、环境保护等全球性挑战提供了新思路和解决方案,引领人类社会走向可持续的未来。这不仅仅是技术上的突破,更引发了深远的社会意义转型。 近期,科研工作者在以二氧化碳制造淀粉的技术上实现了重大突破。这一成果听起来或许带有科幻色彩,但其实背后的科学原理并不算深奥。 这一技术成就就是通过一系列的化学过程,将二氧化碳转化成我们日常生活中所熟悉的淀粉。这个过程模仿了植物中的光合作用,但却更加高效,可以在实验室的环境中得以完成。 这项技术的意义也十分重大,它可以减少对传统农业的依赖,提高淀粉产量,解决部分粮食安全问题。 利用二氧化碳作为原料,还可以帮助缓解全球变暖,因为二氧化碳是主要的温室气体之一。此外,这一技术的应用前景广泛,可以在食品、制药和化工等多个领域发挥作用。