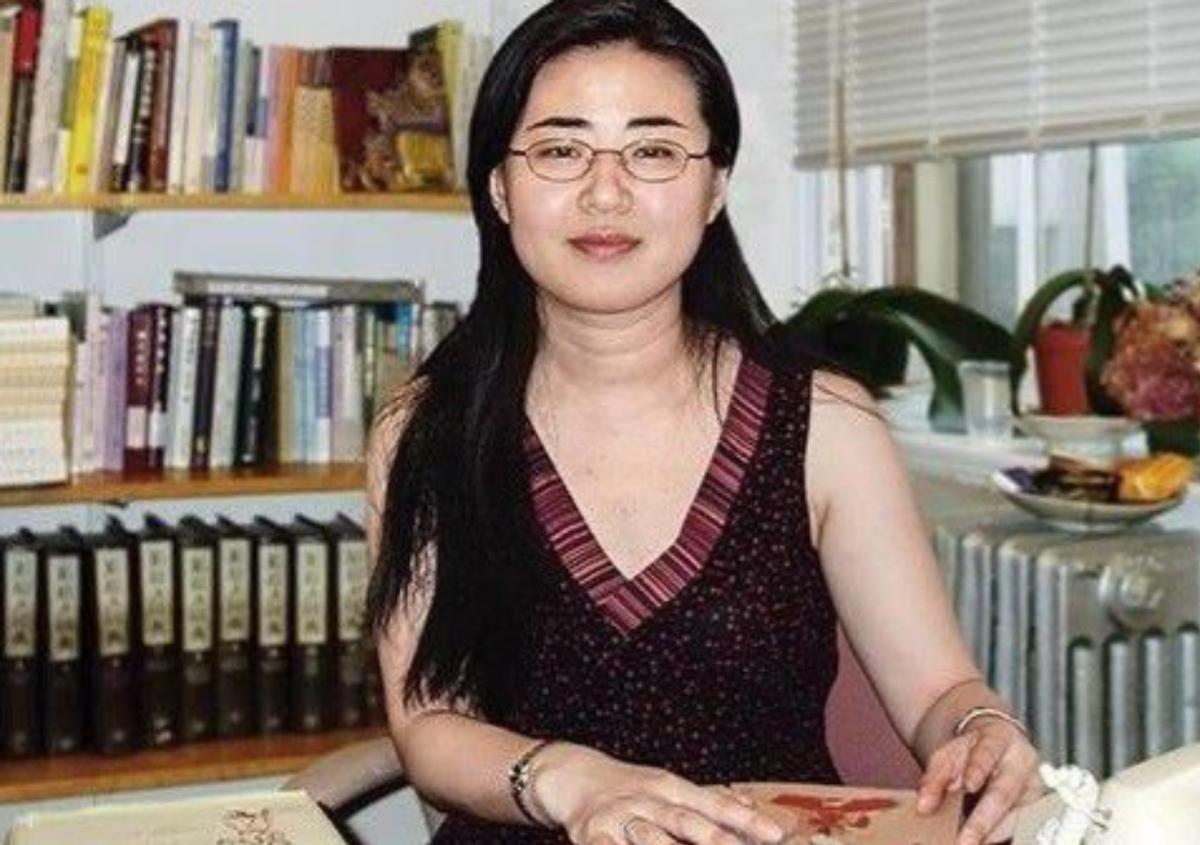

中国“神童”田晓菲,13岁被北大破格录取,出国留学后,28岁嫁给53岁美国老师,婚后也立刻更改为美国国籍。 2024年的哈佛大学东亚语言与文明系,一位华裔女教授正在为学生讲解《红楼梦》的文学魅力,很少有人知道,这位满头银发的女教授曾是轰动一时的中国"神童"。 13岁就被北大破格录取,却在28岁时因为一段争议婚姻,被扣上了"崇洋媚外"的标签,她就是田晓菲,一个用学术成就证明自我价值的传奇女性。 记得1999年那个轰动学术界的新闻,28岁的田晓菲与53岁的美国汉学家斯蒂芬·欧文(宇文所安)结婚,这场婚姻不仅引发轩然大波,更因为田晓菲随后改换美籍的决定,在国内掀起了一场关于"叛国"与"自由"的大讨论。 让我们把时间倒回1984年,那年年仅13岁的田晓菲因惊人的文学天赋,成为北大最年轻的大学生,这个来自哈尔滨的文学少女,在书香门第的熏陶下12岁就出版了5本诗集,获得多个国内重要文学奖项。 就在她的文学生涯一帆风顺之际,一个意外的打击让她陷入低谷,大学期间她与诗人海子结为知己,但海子的自杀让年轻的田晓菲遭受了沉重的精神打击,这成为她人生的重要转折点,促使她做出了前往美国深造的决定。 在美国求学期间田晓菲展现出惊人的学术天赋。她不仅以优异成绩获得内布拉斯加州立大学硕士学位,还打破记录成为哈佛大学最年轻的华裔教授,然而命运的转折再次降临——她爱上了自己的导师斯蒂芬·欧文。 这段跨越25岁年龄差的恋情,在学术圈内外引发巨大争议,许多人认为田晓菲是为了获取绿卡,甚至有媒体称她为"学术红颜祸水",面对排山倒海的质疑声,田晓菲选择用沉默和学术成就回应。 有趣的是在美国学术界,田晓菲和欧文的婚姻反而成就了一段佳话,这对学者夫妻联手翻译了大量中国古典文学作品,让莎士比亚的故乡也能品味李白的诗情。 他们的《唐诗选译》在2010年获得美国学术界最高翻译奖项,被誉为"架设中西文化的桥梁",回望田晓菲的求学历程,她走过的路远比外界想象的艰难。 在哈佛攻读博士期间她每天只睡四个小时,常常在图书馆通宵达旦,35岁时就满头白发的她,用实力证明自己的成功绝非依附他人。 2015年一份来自康奈尔大学的高薪聘书摆在田晓菲面前,然而她毅然选择留在哈佛,继续与丈夫在同一所大学教书,她说:"真正的学者不是在乎待遇,而是在乎能否静心做研究。" 近年来田晓菲的研究范围已经从古典文学扩展到网络文学,她说:"理解当代中国年轻人的精神世界,对我来说同样重要"她还经常在网上与中国读者交流,分享自己对文学的见解。 一位曾经的学生这样评价她:"田教授上课时总是充满激情,她对中国文学的理解之深刻,让我们这些土生土长的美国人都自叹不如。" 有意思的是虽然改换了国籍,但田晓菲对中国文化的贡献反而更大了,她在哈佛开设的"中国古典小说"课程常年爆满,不少美国学生因此爱上了中国文学,她还创办了"哈佛中国文学工作坊",培养了一批优秀的青年汉学家。 法律专家指出根据《国籍法》第九条规定,中国公民自愿加入外国国籍的,自动丧失中国国籍,但这并不影响一个人对原生文化的热爱和传播,就像许多海外华人一样,他们选择了不同的国籍却依然为中华文化的传播作出重要贡献。 值得一提的是,2019年一位与田晓菲境遇相似的华裔女学者在美国麻省理工学院任教时,也面临着类似的质疑,但她直接引用田晓菲的话回应:"学术无国界,但文化有根源。" 人生的每一个选择都需要勇气,也都要付出代价,田晓菲的故事告诉我们,衡量一个人的价值,不应该只看她的国籍选择,而应该看她为人类文明进步作出的贡献。 在这个全球化的时代也许我们更需要包容和理解,而不是非此即彼的简单评判,毕竟心系桑梓,不在乎护照的颜色。 田晓菲用自己的人生诠释了一个真理,无论身在何方,对知识的追求和对文化的热爱才是超越国界的共同语言。 信息来源:中国新闻周刊2023年1月29日她13岁读北大,哈佛东亚系最年轻教授,但这不足以概括她