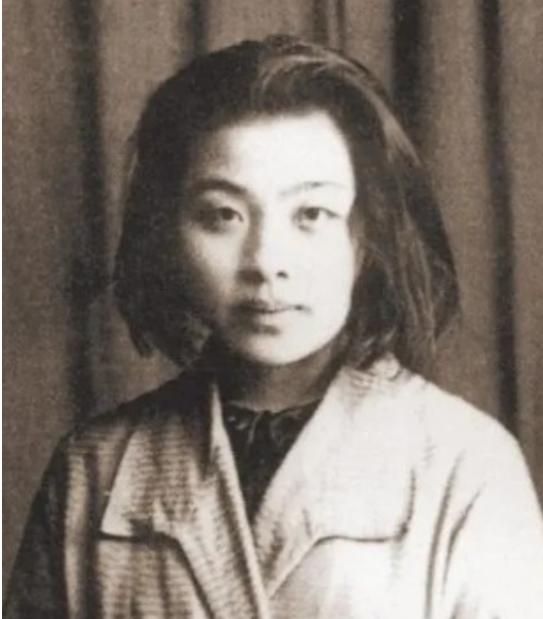

1928年,民国才女丁玲同时爱上了两个男人,哪个都不舍得分开,于是提出了三人同居,共同生活,不可思议的是,她的想法竟然真的实现了。 1928年,民国才女丁玲在文坛声名鹊起之时,却因为一段情感经历成为舆论的焦点。她同时爱上了两个男人,却谁都无法割舍,最终提出三人同居的大胆想法。 不可思议的是,这个极具争议的提议竟然得到了两位男性的同意。那么,丁玲为何如此大胆?她的选择又意味着什么? 丁玲出生于1904年,原名蒋伟,家境优渥,湖南常德的书香门第让她自小受到良好的教育。少年时期,她目睹了家族衰落,但母亲坚持送她读书的决定,使她得以汲取新思潮的养分。 她的青春时期恰逢“五四”运动的浪潮,这场文化变革深刻影响了年轻的丁玲。在常德、长沙等地求学时,她接触到许多进步书籍,对女性解放的思想充满向往。 1924年,丁玲独自一人来到北京。这座文化中心让她结识了许多志同道合的朋友,也为她后来的文学创作埋下了伏笔。 在北京大学旁听期间,丁玲的思想逐渐走向成熟,她开始思考女性的命运与社会的束缚。 在北京,丁玲认识了胡也频,一个同样对文学充满热情的小报社编辑。胡也频性格内敛,因爱慕丁玲而对她展开热烈追求。然而,彼时的丁玲生活贫困,对胡也频并未有太多感情。 不久后,丁玲因经济拮据返回湖南老家。胡也频得知消息后,竟放下所有工作,千里迢迢赶到湖南追随丁玲。胡也频的深情打动了丁玲,两人很快确立了关系。 随后,两人一同回到北京,开始了贫苦却充满希望的同居生活。他们在简陋的房间里,一边为生计发愁,一边坚持文学创作。这种艰难的日子拉近了两人的感情,也让丁玲逐渐在文坛崭露头角。 1928年,丁玲的生活发生了巨大变化。她在文学聚会上结识了冯雪峰。这位才华横溢的文学青年风趣幽默,在文学造诣上更是深得丁玲的欣赏。 冯雪峰的思想深邃且开放,他与丁玲的交流不仅限于文学,更涉及人生、爱情等广泛议题。丁玲很快意识到,冯雪峰给她的感受是胡也频所无法替代的。她陷入了情感的纠结之中。 冯雪峰不久后因工作前往上海,离开北京。丁玲却难以割舍对他的思念,她毅然决定前往上海,追寻自己心中的爱情。然而,胡也频在得知后,也追随丁玲来到上海。 面对深爱她的胡也频和让她心动的冯雪峰,丁玲左右为难。经过反复挣扎,她提出了一个大胆的想法:三人同居。这样的举动在当时极为罕见,甚至可以说是惊世骇俗。 三人共同生活的决定,标志着丁玲对传统婚姻观念的挑战。在她看来,爱情应是自由的,感情不应被社会规范束缚。然而,这种特殊的关系并没有维持太久。 三人的生活虽然看似平静,但内心的矛盾与外界的舆论压力却逐渐升级。冯雪峰因感到自己是局外人而选择离开,而丁玲也因此重新回到与胡也频的生活。 丁玲的情感经历不仅是个人的选择,更反映了她女性意识的觉醒。在她看来,女性并不需要依附男性生存,而是应该追求独立的思想和自由的感情。 这种觉醒在她的文学作品中得到了淋漓尽致的体现。1928年的《莎菲女士的日记》,被认为是民国文学中女性独立意识的典范之作。 主人公莎菲拒绝传统道德,勇敢追寻自我价值,这正是丁玲对女性命运的思考与书写。 丁玲用文学描绘女性的内心世界,将个人的情感融入社会问题,既展现了女性在情感中的挣扎,也呼吁女性追求独立与平等。 1931年,胡也频因参与革命活动被捕,不久后遭到国民党反动派杀害。这一事件让丁玲陷入深深的痛苦之中,也促使她走向革命的道路。 失去胡也频后,丁玲将个人的情感转化为对社会现实的关注。她决定前往延安,加入革命文艺的阵营。在这里,她重新找到了创作的动力。 在延安,丁玲接触到了最真实的底层生活,她的创作视野从个体情感转向社会现实。1948年,她发表了《太阳照在桑干河上》,这部作品描绘了解放区农民的生活与斗争,获得了斯大林文学奖。 这段时期,丁玲不仅是一个作家,更是革命的一部分。她用文学记录历史,用笔触为底层人民发声。 新中国成立后,丁玲的生活迎来了新的转折。她在文艺界担任要职,但很快因“丁陈反党集团”事件被打倒。1958年,她被下放到黑龙江农场劳动改造。 这段时间,丁玲忍受着身体与精神的双重折磨。然而,她并未屈服,而是在内心酝酿着新的创作灵感。 1979年,丁玲平反,重新回到文学舞台。此时的她已年过七旬,却依然充满热情,创作了《魍魉世界》等作品。她的晚年创作带有对人性与社会更深刻的思考。 丁玲还积极参与国际文学交流,用自己的经历讲述中国文学的故事。她的努力让更多人认识了中国现代文学的多样性。