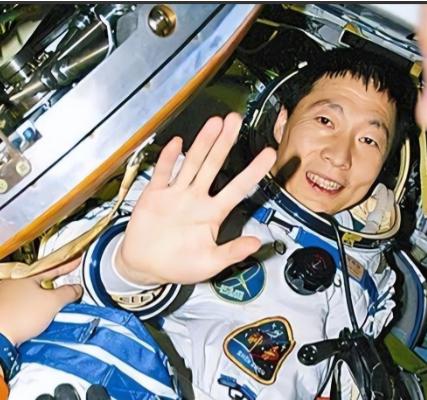

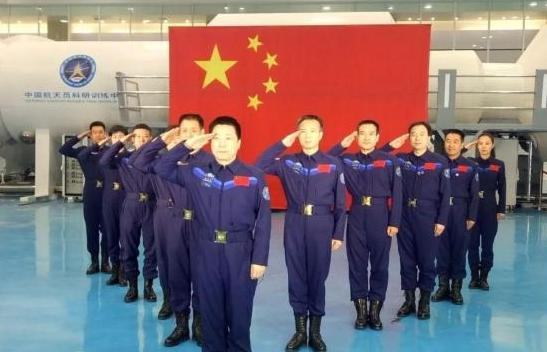

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹......除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应。 2003年10月15日清晨,甘肃酒泉卫星发射中心,神舟五号载人飞船缓缓驶向发射塔。杨利伟坐在飞船返回舱中,面前是复杂的控制台,耳边传来地面控制中心的最后倒计时。 他是中国第一位飞向太空的航天员,也是承担这一重任的唯一人选。对于这个38岁的飞行员来说,脚下这片土地已经熟悉到不能再熟悉,可即将开启的太空之旅,却是他从未触及的未知领域。 发射瞬间,火箭的发动机点火,伴随着震耳欲聋的轰鸣,飞船拔地而起。此刻,杨利伟经历了生命中最痛苦的26秒。 当火箭升空到一定高度时,飞船与火箭产生了剧烈的共振。几百吨燃料的喷射力量与机械振动叠加,让返回舱内的杨利伟感受到前所未有的冲击。 低频振动直逼他的身体,让五脏六腑仿佛被撕裂般疼痛。杨利伟咬紧牙关,用尽全力去忍耐。 他清楚,这不是训练中的模拟,而是真正的生死考验。地面上没有人预测到这一情况,所有解决方案都在此刻失效,唯一能做的就是扛住。26秒后,震动奇迹般停止,飞船成功进入轨道。 这一意外的共振现象,为中国航天敲响了警钟。科研团队从中汲取经验,在后续的神舟六号任务中彻底解决了这个问题。而对杨利伟而言,那26秒更像一场生命的极限挑战。 飞船进入轨道后,杨利伟正式进入太空。他的任务是保持飞船状态正常运行,同时开展多项科学实验,并向地面报告情况。然而,在这一切看似平静的背后,又一次意外悄然而至。 太空,出奇的寂静。就在杨利伟全神贯注地监控飞船时,他听到了一阵奇怪的声音——“咚咚咚”。声音不大,但清晰有力,仿佛是有人在用硬物轻轻敲击飞船船体。 杨利伟心头一紧。这声音既不像飞船内部的机械声,也不像太空中外物的撞击。他仔细聆听,声音持续数秒后消失。他迅速向地面报告,但无论是控制中心还是科学团队,都无法解释声音的来源。 有人认为,这可能是飞船受热胀冷缩影响,船体金属结构发出的声音。也有人猜测,是太空微小流星体撞击了船体外壳。然而,没有任何一种理论得到确认。这阵神秘的“敲门声”,至今仍是未解之谜。 但对杨利伟来说,这声音更多的是心理上的考验。他并没有被突如其来的意外干扰,而是按照既定程序继续执行任务。他清楚,保持冷静才是对自己和任务的最大保障。 在飞船运行的14圈轨道飞行中,杨利伟不仅要应对未知的危险,还要克服太空环境带来的身体挑战。 返回舱内的空间非常狭小,杨利伟穿着笨重的航天服,活动范围极为有限。他的饮用水和食物都是专门设计的,甚至在太空解决生理问题都充满了挑战。 此外,失重环境对身体造成的影响更是不容忽视。任何操作都需要精确到毫厘,否则漂浮的物品随时可能引发设备问题。 但即便如此,杨利伟依然在太空中展示了五星红旗和联合国旗,向世界传递中国的航天成就。 除了“敲门声”,另一个让杨利伟揪心的状况发生在返回舱的舷窗上。当他透过舷窗欣赏太空壮丽景象时,突然发现玻璃上出现了细微的裂纹。这一发现让他心头一沉。 舷窗玻璃是飞船与外界唯一的视觉通道,也是飞船结构中最为脆弱的部分。裂纹的出现可能是微小流星体撞击的结果,也可能是温差变化导致的应力破坏。杨利伟迅速将这一情况报告地面,并做好了最坏的心理准备。 所幸,这道裂纹并未进一步扩散,飞船结构依然稳定。这次危机再次提醒了航天工程团队,技术的改进和完善永无止境。 2003年10月16日清晨,神舟五号开始返回地球。然而,返回过程同样惊险万分。飞船以每小时几万公里的速度穿越大气层,舱体外的温度瞬间升高至几千摄氏度,摩擦产生的等离子体屏蔽了所有通讯信号。 这一阶段被称为“黑障区”,返回舱内的杨利伟与地面失联。他必须全程依靠自动控制系统,同时做好应急准备。 返回舱的剧烈震动让杨利伟的身体受到强烈冲击,甚至话筒撞破了他的嘴角,留下一道终生难忘的伤疤。 几分钟后,通讯恢复,返回舱顺利着陆在内蒙古四子王旗主着陆场。杨利伟成功完成飞行任务,他的太空之旅至此画上句号。 杨利伟成为中国飞天第一人后,很多人期待他能够再次飞天。但事实是,直到今天,他再也没有登上太空。为什么? 有人猜测,是任务的高风险让国家出于安全考虑不再安排他执行任务;也有人说,他的年龄和身体条件已不适合再次飞天。对此,杨利伟本人给出了答案。 “把机会让给更多人,我无怨无悔。”杨利伟认为,个人飞天的荣耀远不及培养新一代航天员重要。他选择退居幕后,投身于航天员选拔与训练工作,用自己的经验帮助更多人圆梦太空。