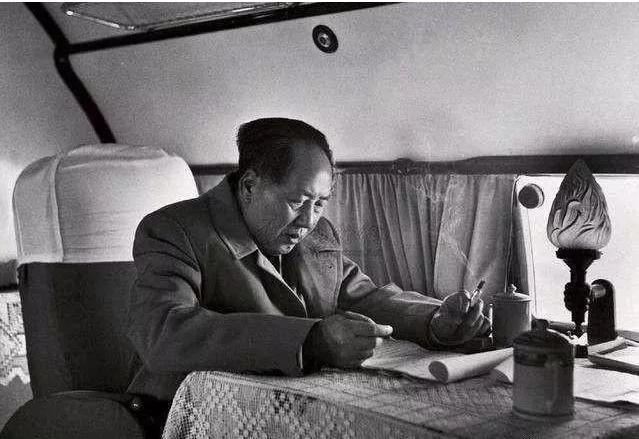

“主席!您看,有人偷麦子。”谢静宜惊讶地告诉毛主席。毛主席却急忙制止:别出声!接着毛主席又难过地说了一句话,在场的人都不敢说话了。 1959年,一个阳光明媚的夏日清晨,毛主席的专列缓缓驶入河北境内。窗外是一片广袤的金黄麦田,连绵不绝的麦浪在微风中翻滚,呈现出一幅丰收的美景。 专列车厢里,毛主席的机要秘书谢静宜静静地注视着这一切。她一边感叹大自然的美丽,一边为这一片生机勃勃的景象感到欣慰。 然而,就在列车行驶到一片农田附近时,她突然发现了异常。 她的目光落在一个中年妇女身上。那妇女衣衫朴素,脸上布满风霜的痕迹,手中却动作迅速而谨慎。 她弯着腰,一把一把地从麦穗上摘下麦粒,小心翼翼地装进口袋中。谢静宜一时愣住了,随即转头低声对毛主席说:“主席,您看,那边有人在摘麦粒!” 毛主席听到这话,立刻走到窗前。他注视着那个忙碌的身影,眉头渐渐紧锁。片刻后,他轻轻摆了摆手,语气平静却意味深长地对谢静宜说道:“别出声,别惊动她。”谢静宜有些疑惑,却没有再多言,只是默默看着主席的神情变化。 毛主席没有多说话,但他的目光却久久停留在窗外。他看着那妇女的背影,仿佛从她的动作里读出了某种让人心酸的故事。 等到妇女的身影渐渐消失在田野尽头,他才缓缓地坐下,叹了一口气,低声说道:“看来,农民的粮食还是不够吃啊。不然,她怎么会冒险摘那几颗麦粒呢?” 这句话,让整个车厢陷入了一片沉默。谢静宜似懂非懂地看着主席,脑海中回想着刚才的情景,隐隐感受到这件小事背后或许藏着更大的意义。随行的工作人员也都低头不语,没有人敢出声打破这令人压抑的氛围。 1959年是一个特殊的年份,这一年自然灾害席卷全国,粮食短缺的问题在一些地区尤为突出。 尤其是河北、山东、河南这三个粮食主产区,长期以来就面临干旱的困扰,再加上当年的天灾,许多地方的庄稼长势堪忧。 这些情况毛主席都一清二楚,他选择带领团队亲自前往这些地区考察,正是为了寻找解决问题的办法。 专列继续前行,窗外的风景不断变化,毛主席的心情却始终沉重。他一边注视着田野里的庄稼,一边和随行人员讨论。 他指着一片长势旺盛的麦田,语气中带着些许欣慰:“这片不错,长得还可以。”但当看到一片干黄的红薯地时,他的神色立刻变得严肃,语气中多了几分担忧:“那块红薯地危险呃,干成这样,恐怕救不回来了。” 他对农业的了解,不仅仅停留在观察庄稼的长势上。他总是要求列车随时停车,以便下车近距离查看农作物的生长情况。 有时,他还会弯下腰亲手触摸地里的土壤,用双手掂量麦穗的重量,以此判断庄稼的生长是否良好。 毛主席深知,仅仅依靠远观是无法发现农业问题根源的,只有亲自下田,才能真正了解农民的艰难与农业的困境。 午餐时间到了,车厢里的饭菜早已摆好。饭桌上的菜肴虽然简单,却依然比普通百姓的饭桌要丰盛得多。 但毛主席却久久未动筷,神色间充满了深思。他的脑海里仿佛还在回放着刚才那位农妇的身影。他问随行的谢静宜:“如果粮食充足,老百姓还会这样做吗?” 谢静宜没有回答,她知道,主席的话不是在责怪那位农妇,而是反思国家对农业的重视是否还不够。 他又叹了一口气,对大家说道:“如果连吃饱饭都成问题,那我们的工作还算做好了吗?” 毛主席对农业和农民的关注从未停止过。他常说,农业是国民经济的基础,而粮食问题更是国家稳定的关键。 他对随行的地方干部反复强调:“河北、山东、河南这几个省的粮食问题,必须想办法解决。只要这几个省的粮食能自给,全国的粮食就能宽裕些。” 在他的推动下,许多地方开始因地制宜修建水利工程,发展灌溉设施,以提高农业抗灾能力。 同时,他也鼓励地方探索适合本地种植的作物品种,比如红薯、玉米等,并推广轮作制,以提高土地的利用效率。毛主席相信,通过这些实际行动,粮食问题一定能够得到缓解。 其实,毛主席对农民的关注并不是偶然的。在革命年代,他就明确提出“三大纪律八项注意”,要求部队不拿群众一针一线,严格遵守军民关系的准则。 他常说:“群众是我们的父母,我们要处处想着他们的苦。”这种理念,也贯穿了他治国的每一个细 节。 比如,在延安时期,有一位叫杨步浩的农民,因感念毛主席领导土地革命,让穷人分得土地,主动为主席代耕。 而毛主席对此非常感动,不仅亲自感谢,还在后来为他送上了“与人民同寿”的寿礼。这样的事例,让毛主席与普通百姓之间建立起了深厚的感情。 1959年考察途中发生的偷麦事件,看似微不足道,却让毛主席更加坚定了解决粮食问题的决心。 他清楚地知道,这不仅仅是一个个体的问题,而是一个关乎国家发展的根本性难题。正因为如此,他才会对农民的困境如此感同身受,对国家的政策如此深刻反思。他知道,眼前的一切只是开始,要让这片土地上的每一位农民过上好日子,还有很长的路要走。