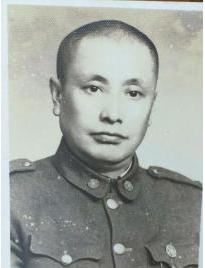

1944年5月,36集团军李家钰战死,他的参谋长张仲雷被日军俘虏。张仲雷被俘后,却没有暴露身份,也没有放弃,暗中希望队伍早些打过来。 1944年5月,豫中会战的枪炮声回荡在河南大地,硝烟弥漫,山川震动。36集团军家钰率领部队在豫西艰苦抵抗日军。 面对敌人强大的攻势,李家钰壮烈殉国,参谋长张仲雷则被俘。绝望吗?不,他没有。他隐藏身份,暗中期盼队伍来救援。身陷囹圄的他,又如何迎来转机? 豫中会战正是抗日战争最艰难的时刻之一。1944年5月21日清晨,李家钰率部撤离东窑院,但日军已兵临城下。炮声轰鸣,迫击炮的火力让撤退变得格外艰难。 面对敌军的猛烈围攻,李家钰仍坚持亲自指挥,甚至带头策划多次反击。他并非不知撤退的风险,但为了掩护友军,他选择留守战斗。 最终,敌军重火力突破阵地,李家钰中弹牺牲。消息传来,36集团军瞬间陷入混乱,部队被打散,突围无望。 张仲雷试图随部突围,却因山地复杂、脚力不支,被迫选择从悬崖跳下。他摔伤之后,因体力不支被日军俘虏。这一刻,他心中充满了担忧:李家钰的牺牲,部队的失散,自己又如何脱困? 被俘后,张仲雷被押往一个空地,与其他俘虏集中关押。周围日军持枪戒备,阵地上还有一门小炮对准山头,空气中充满了敌意和绝望。 他很快意识到,自己的身份不能暴露。如果日军知道他是参谋长,等待他的将是更加残酷的审讯,甚至是死亡。 在日军的审问中,张仲雷灵机一动,自称是“总部书记官王少杰”。他对答如流,坚称自己只是普通文职人员。因为身体虚弱、声音微弱,日军未起疑。 他暗中告知其他俘虏,要求大家统一口径,不要透露实情。就这样,他成功隐藏了自己的身份,避免了更大的危险。 在俘虏营中,他看到许多熟悉的面孔——陈兆鹏、罗寄蜀等战友也在其中。看到如此多的战友被俘,他心中百感交集。 每晚,他都能听到远处的枪炮声,猜测可能是友军的队伍在行动。他会幻想,或许他们很快就会打过来救人。然而,每次希望到来时,却又化为泡影。 他开始反思自己的命运:被俘的自己究竟还有什么价值?而他很快找到了答案——逃出去,把敌人的动向情报带回去,为抗战继续出力! 押解途中,张仲雷被转移到会兴镇。沿途的场景触目惊心:铁路桥梁被毁,村庄被烧毁,民众流离失所。 街头冷冷清清,家家户户关门闭户,连一声狗吠都听不到。河南大地的每一寸土地,都写满了战火的痕迹。 会兴镇山西会馆成了日军的临时关押点。这里戒备森严,日军的哨兵时刻巡逻,丝毫不给俘虏任何逃脱的机会。 然而,张仲雷没有被眼前的险恶击垮。他在夜晚观察日军的巡逻规律,摸清周边地形,暗自谋划脱身之路。 1944年7月2日夜晚,机会终于来了。这天夜里,巡逻的日军减少,看守变得松懈。他趁夜色掩护,从山西会馆悄悄爬出。他小心翼翼地翻越围墙,匍匐在地,屏住呼吸,躲过了巡逻队的视线。 逃出会馆后,他避开公路,选择了一条偏僻的山路。他在茂密的树林中藏身,靠仅有的一点干粮支撑体力,白天隐藏,夜晚赶路。 一路上,他始终警惕敌人的追捕。身体的疲惫与伤痛时刻折磨着他,但他告诉自己:“一定要活下去,一定要逃出去!” 经过数天的艰苦跋涉,他终于抵达了第四十七军的军部。看到张仲雷安全归来,战友们既感到欣慰,又为他冒险逃生的经历感到钦佩。他带回的情报,对部队后续作战计划提供了重要参考,也极大地鼓舞了士气。 他的成功逃脱,不仅是个人的求生奇迹,更是一名军人对抗日事业的忠诚和执着。他用自己的行动证明,逆境中,只要信念不灭,总能找到活下去的机会。 然而,这场战役的整体结局却令人痛心。日军在豫中会战中以50万兵力发动猛攻,中国守军损失惨重,大片国土沦陷。 河南的百姓遭受了巨大的苦难,村庄被焚毁,粮食被掠夺,数十万难民流离失所。仅36集团军一部,就几乎全军覆没。 尽管如此,豫中会战并非全然失败。这些牺牲换来了战局的宝贵时间,极大地消耗了日军的战力。正是无数将士如张仲雷、李家钰一样,用血肉之躯阻挡敌人,为后续反击争取了希望。 张仲雷的经历,展现了抗战军人面对生死抉择时的智慧与毅力。在最黑暗的时刻,他没有屈服,而是选择抗争。 他的故事不仅仅是一段个人传奇,更是一代中国军人在国家危难之际坚韧不拔精神的缩影。 这段历史告诉我们,哪怕陷入困境,只要心怀信念,就能迎来光明。张仲雷从未放弃,这才有了他最终的成功逃生。而抗战的胜利,也正是千千万万像他一样的英雄共同铸就的。