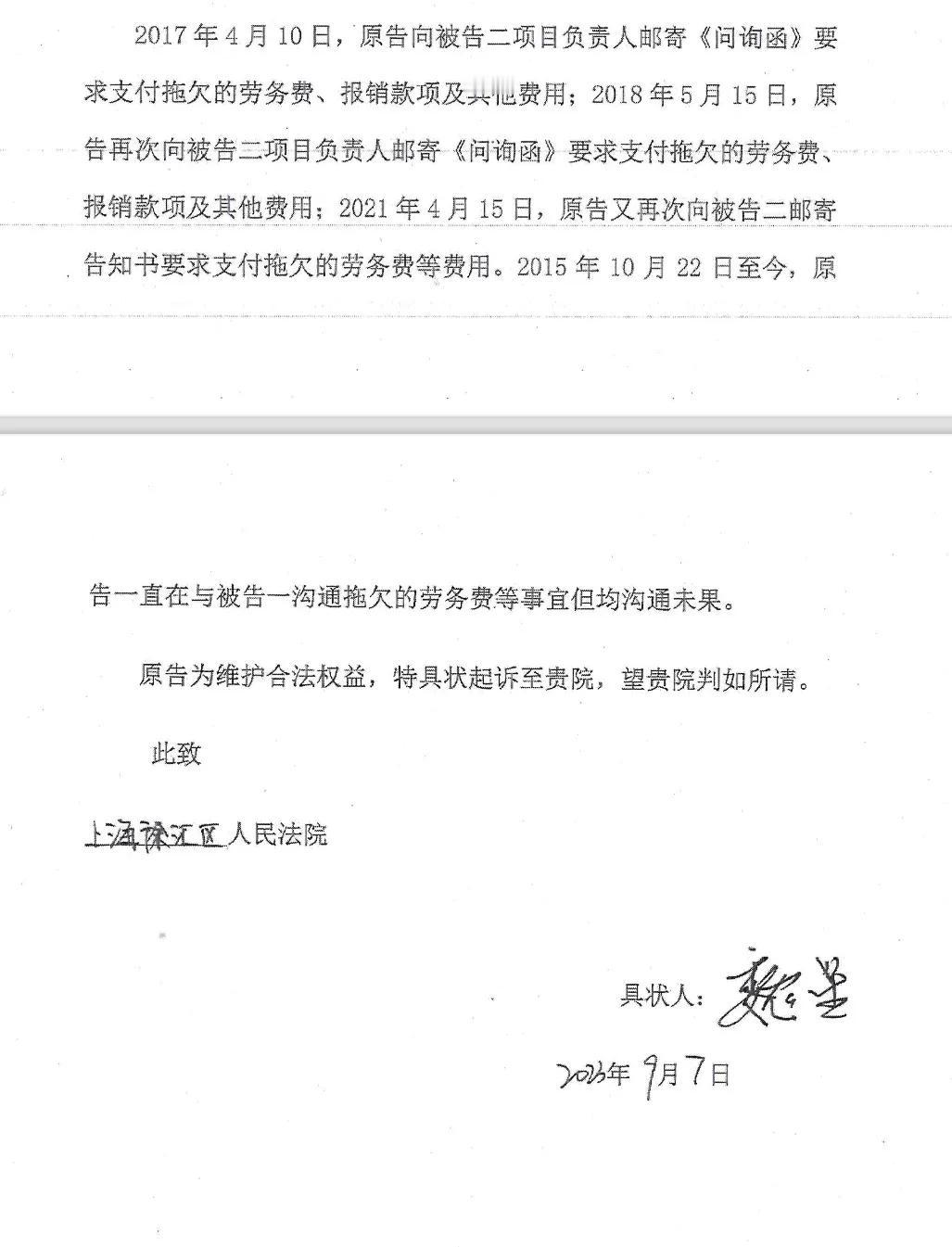

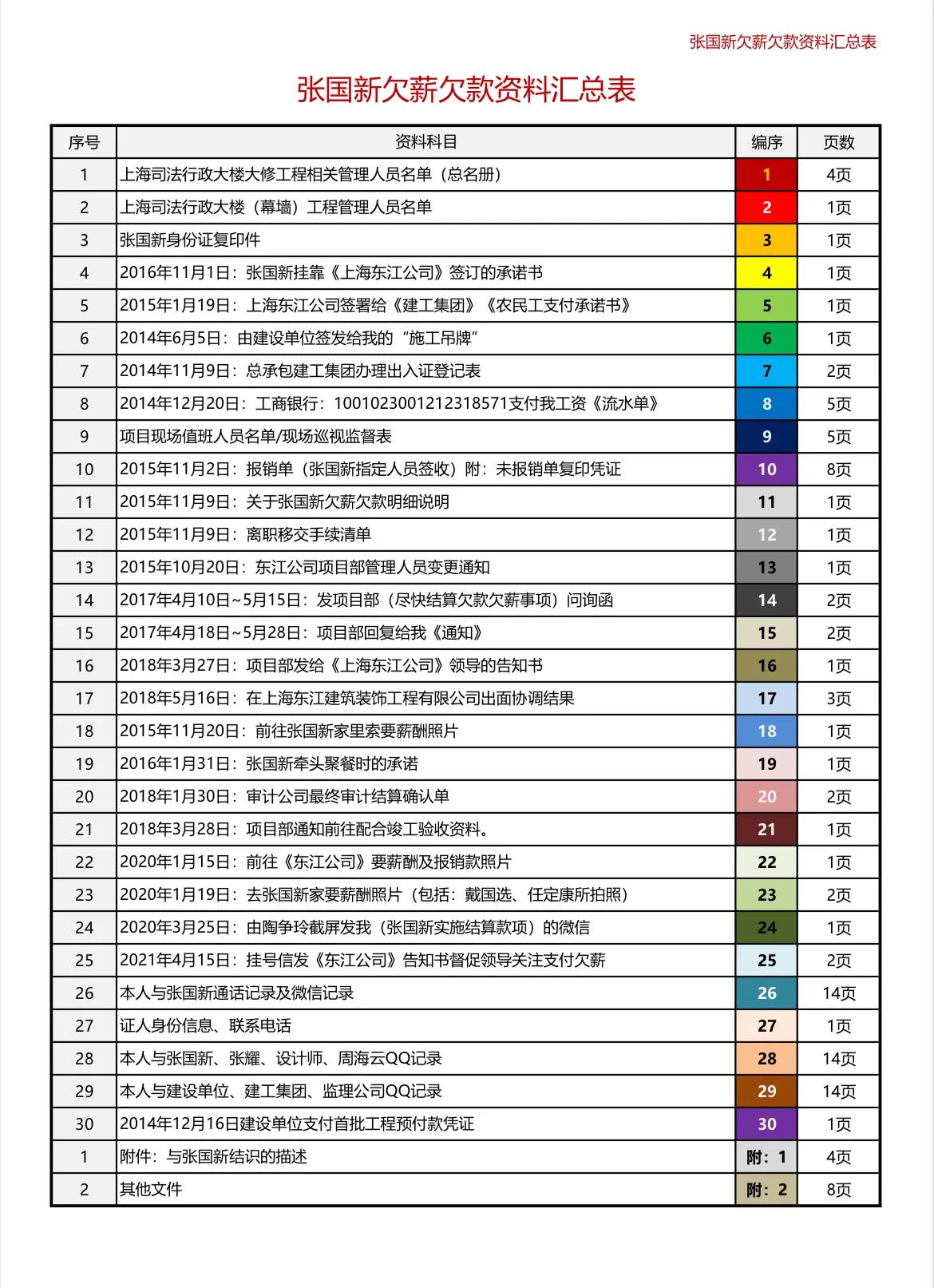

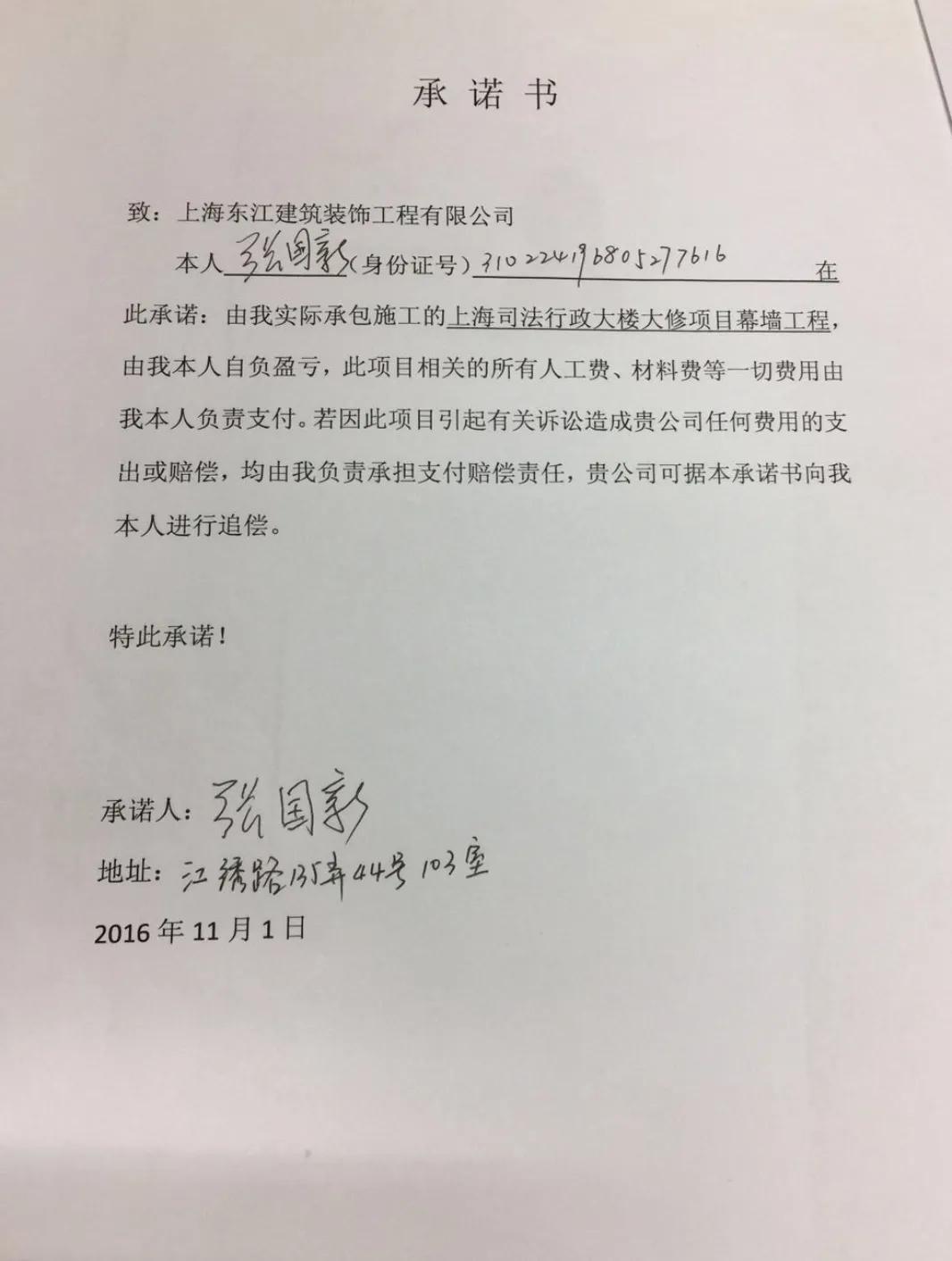

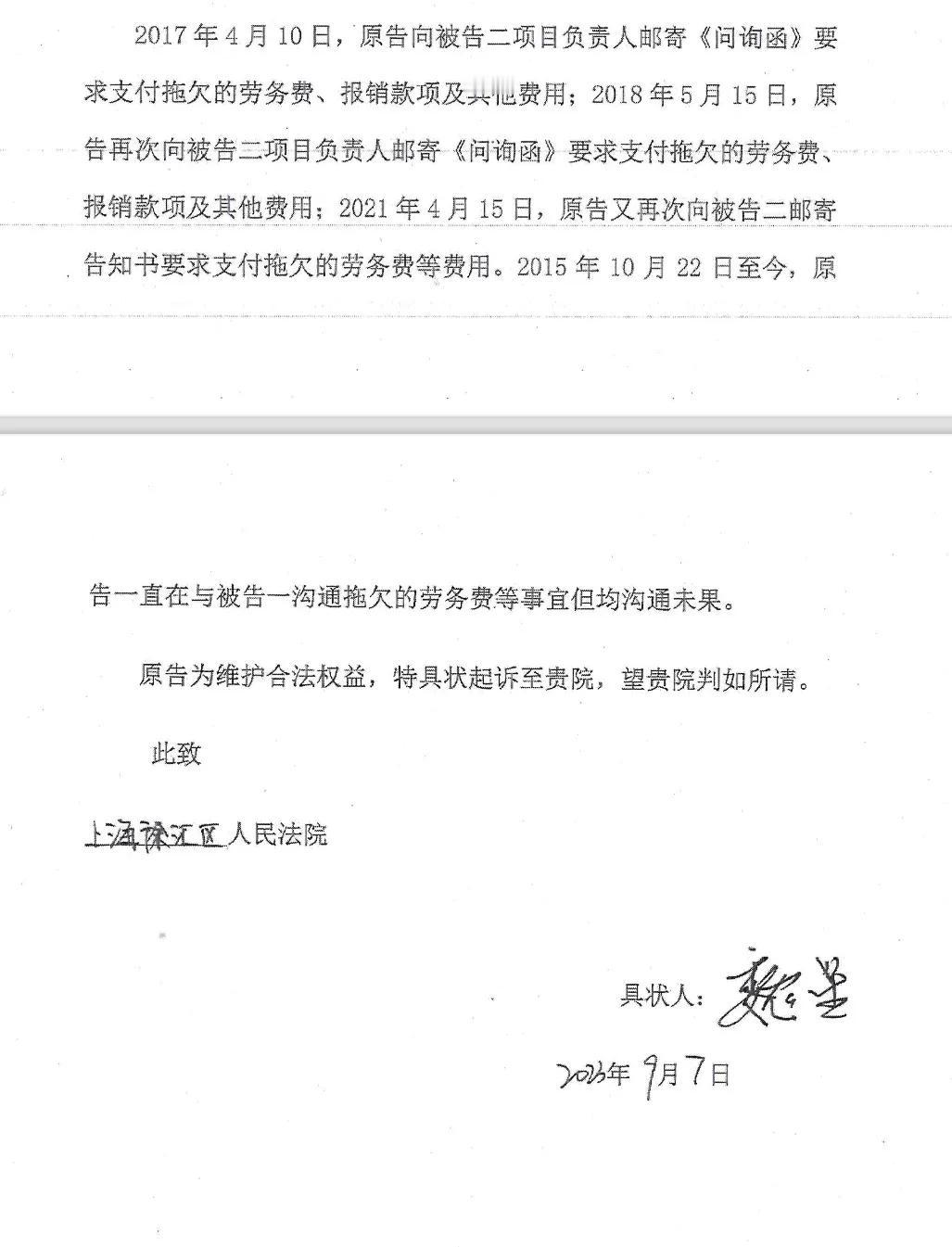

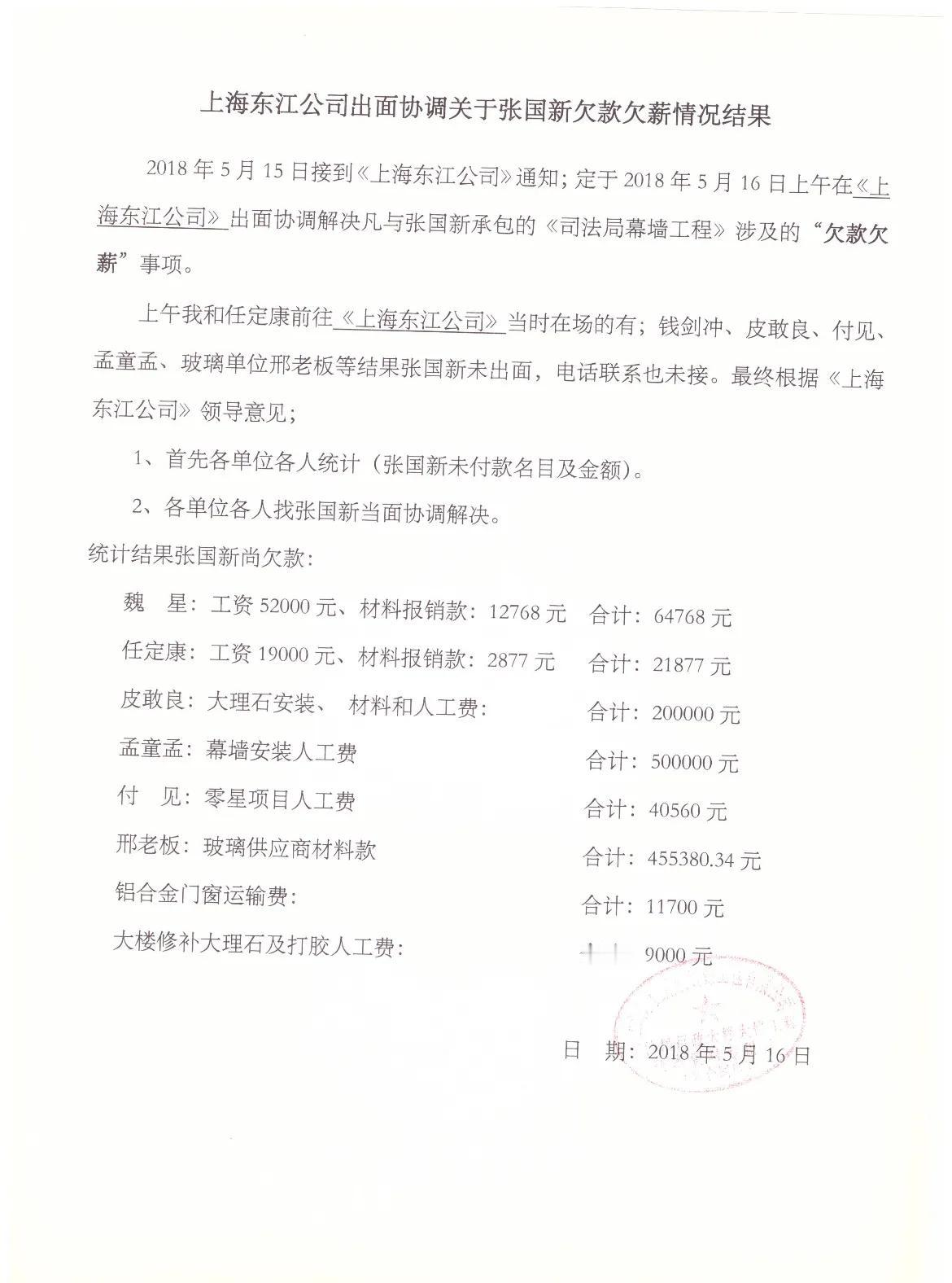

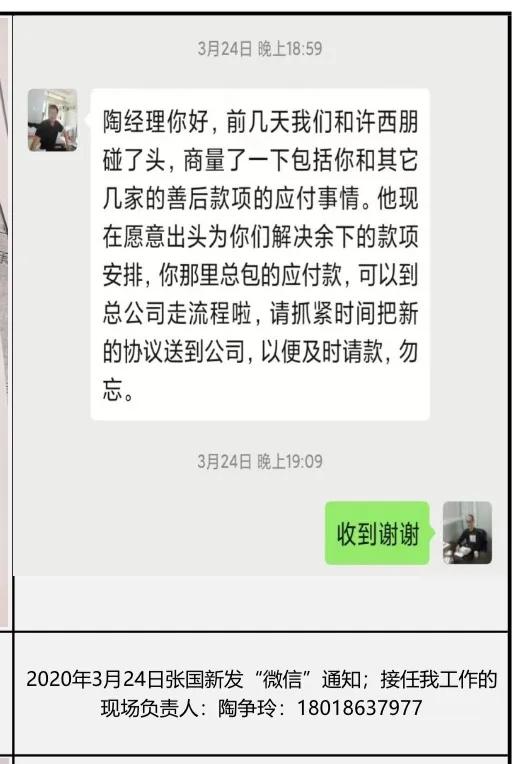

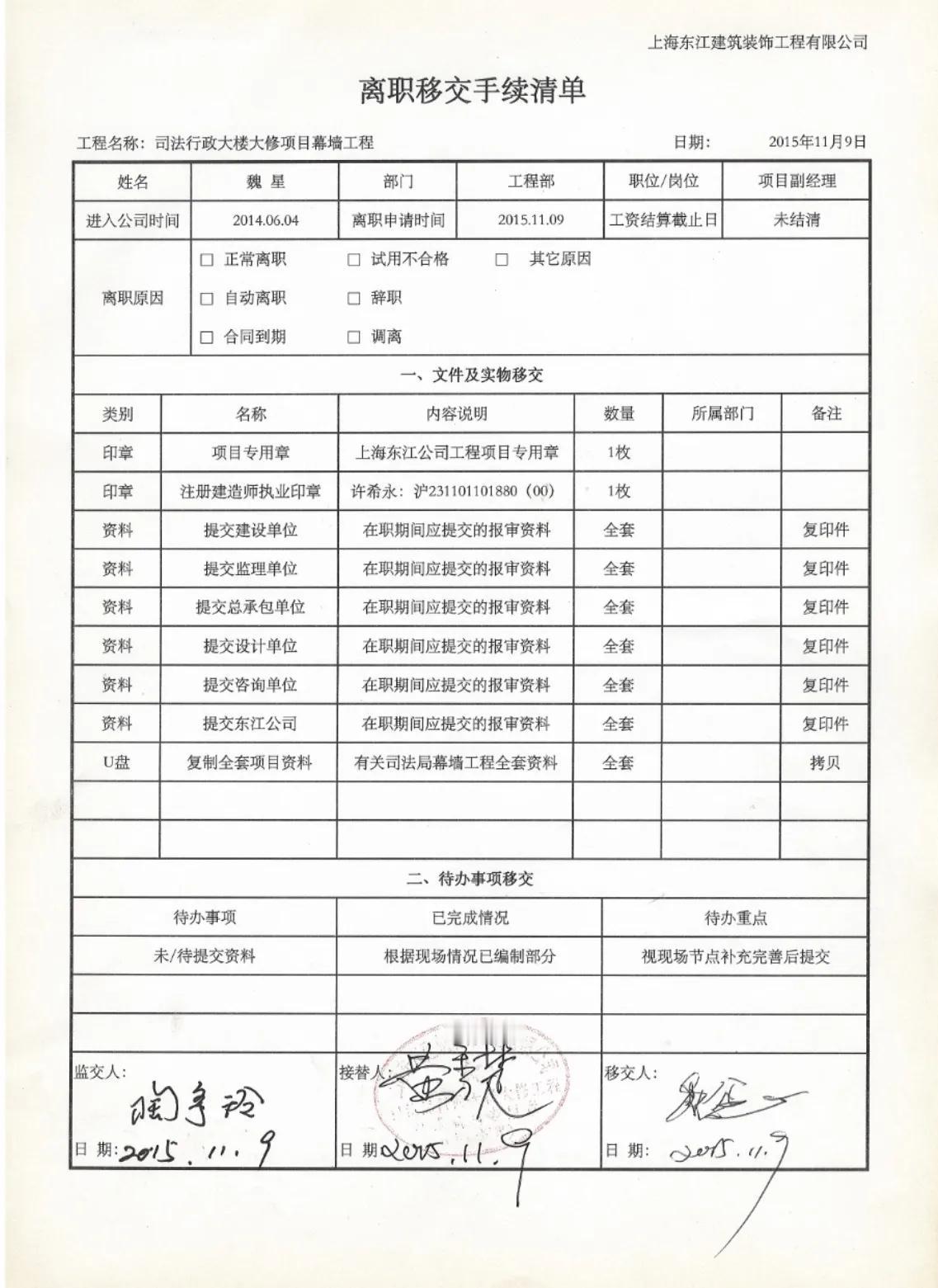

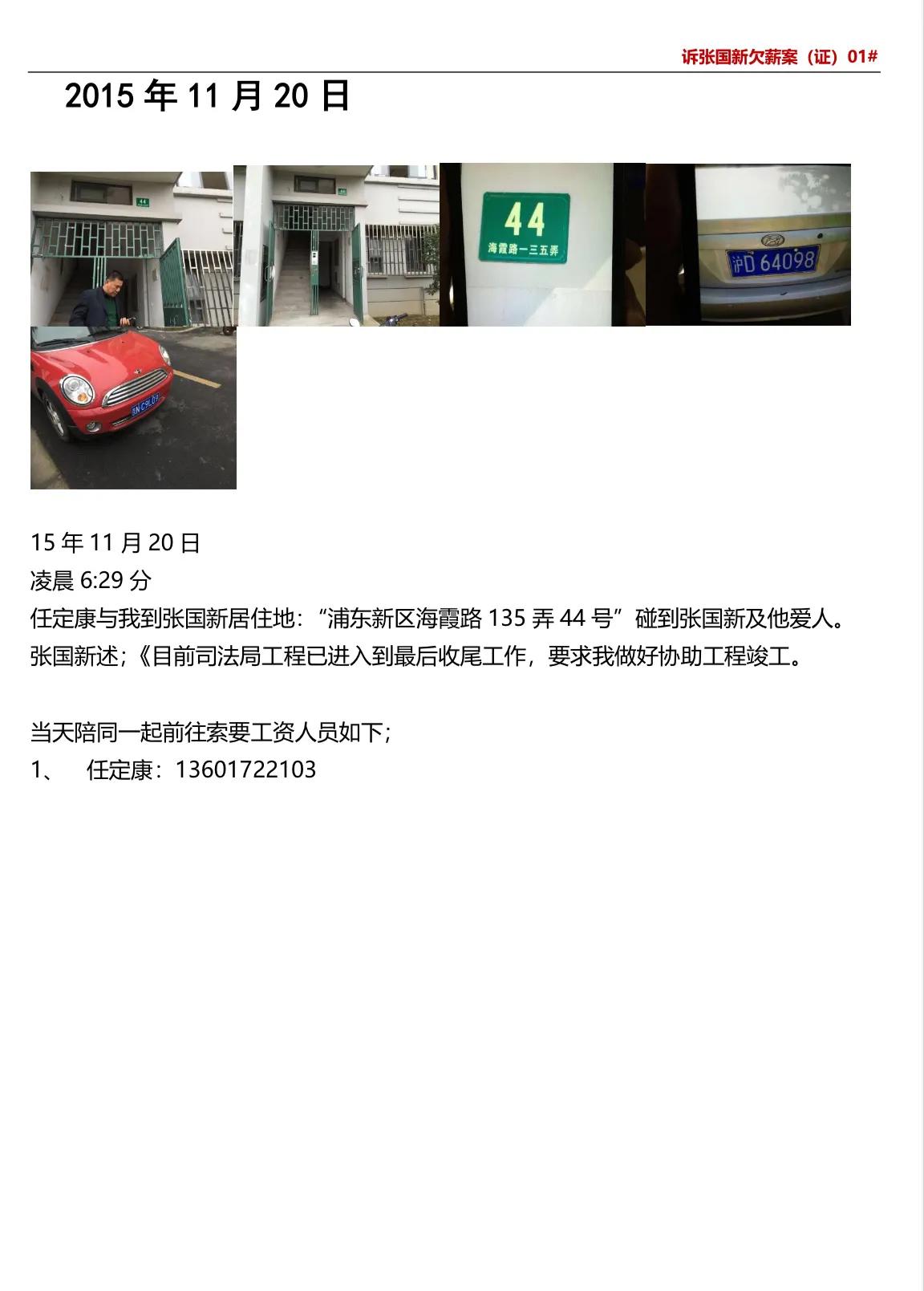

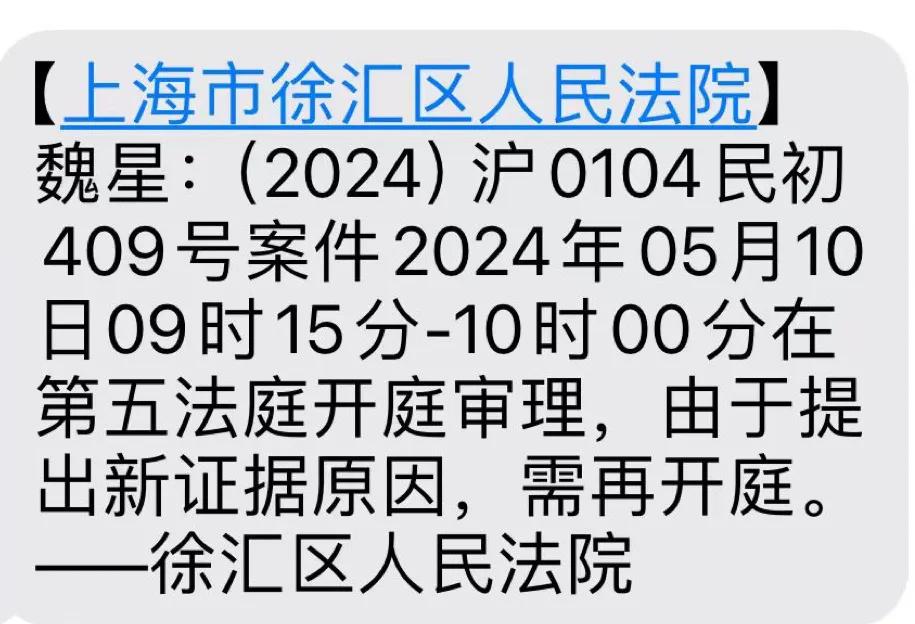

恶意:13 “恶意欠薪与恶意讨薪” 列举在实际法律案件中判定难题: 在实际法律案件中,判定恶意欠薪与恶意讨薪的困难主要体现在证据收集和行为定性的模糊性等方面。 首先,证据收集的困难。在恶意欠薪案件中,原告往往面临着缺乏直接证据的问题。虽然有时会有聊天记录、短信、电话录音等证据,但这些证据往往不足以证明欠薪的恶意性质。 例如,在本案件中,张国新虽然在微信中表示希望解决欠款问题,但这并不能直接证明其有实际的支付意图。相反,这可能被视为一种策略,旨在拖延时间。证据的收集和保留对原告来说至关重要,但在实际操作中,很多情况下,原告未能及时保存关键证据,导致后续维权困难。 其次,行为定性的模糊性。在恶意讨薪的案件中,原告的行为是否构成恶意也常常难以界定。 例如,原告在讨薪过程中采取的多次协商、沟通的方式,可能被被告解读为“骚扰”或“恶意讨薪”。而对于被告而言,其拒绝支付的理由可能是基于对合同条款的不同理解或对工作质量的不满。这种情况下,法院在判断双方行为的性质时,可能会面临较大的主观判断空间,导致案件的判决结果不确定。 此外,法律时效问题也是一个重要的考量因素。在本案例中,虽然原告在多次沟通后仍未能收到款项,但若超过了法律规定的时效期,法院可能会基于这一点驳回诉讼请求。 根据《民法典》的规定,权利受到损害之日起三年为诉讼时效期,超过时效期的,法院将不予支持。虽然原告可能会主张其权利受到损害的时间点存在争议,但最终法院的判决往往会依据法律条款而非原告的主观感受。 综上所述,恶意欠薪与恶意讨薪案件的判定难题,主要源于证据收集的困难、行为定性的模糊性以及法律时效的限制。 法院在处理此类案件时,需综合考虑各方证据及法律规定,力求公正判决。同时,建议当事人在维权过程中,及时保存相关证据,以增强自身的法律地位。 前恶意欠薪/后恶意讨薪