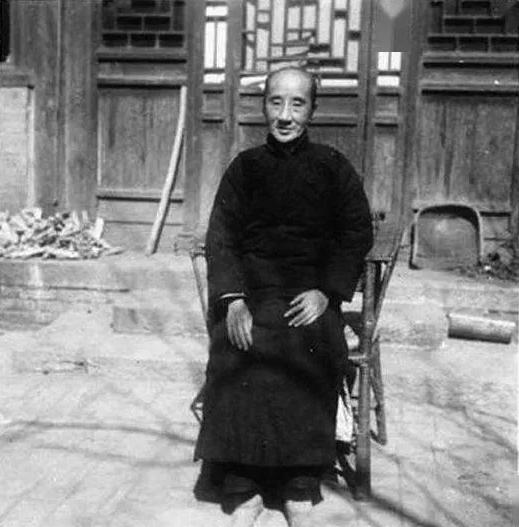

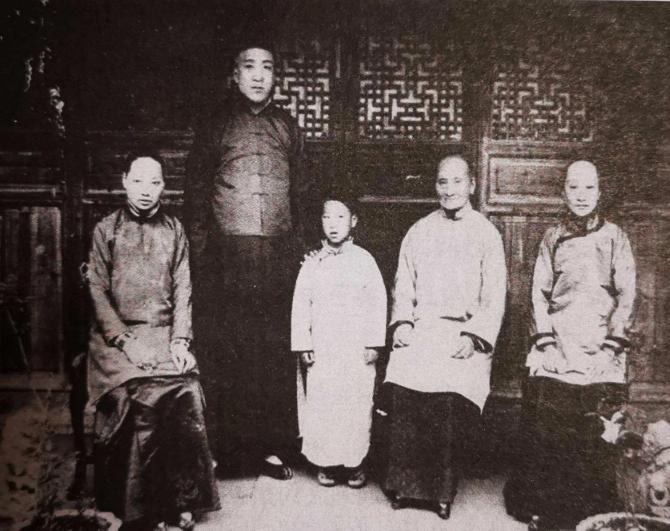

有一次,鲁迅的母亲问朱安:“你一个女人,怎么就生不出孩子?”没想到,朱安泪流满面地回答:“您儿子都不碰我,我怎么能生孩子。”听到这话,鲁迅的母亲叹了口气。 鲁母,名鲁瑞,生于1857年,是一个典型的中国传统女性。身处清朝末期,那个时代的女性几乎完全依赖男性,无论是在家庭中还是社会上,她们的地位都极其低微。 鲁瑞的丈夫早逝,留下了她和五个孩子。作为单亲母亲,她面临着巨大的经济和社会压力。鲁瑞并未因此屈服,她凭借坚韧不拔的性格独自一人养育了这五个孩子,并将他们送入学堂,努力为他们提供尽可能好的教育。 鲁瑞对鲁迅特别宠爱,几乎将所有的心血都倾注在了他的身上。鲁迅的成长过程中,母亲的支持和爱护是他最为重要的动力。鲁瑞的一个梦想便是看着鲁迅成材,成就一番事业。 于是,当鲁迅十岁时,鲁瑞便通过同乡朱家为他安排了婚事。这段婚姻成了鲁瑞眼中理想的“终身大事”,而她认为,这也是确保儿子未来安定的关键步骤。 鲁母的这份热切的母爱,未能顺利改变鲁迅的命运,反而成了他生命中的一大障碍。鲁母的安排并未考虑鲁迅自己的情感与想法,也未考虑到鲁迅逐渐形成的独立思想。在母亲的期待与现实之间,鲁迅的反叛、挣扎和隐忍,最终让这段婚姻成为他心灵上的一场困境。 鲁母为鲁迅和朱安定下的婚约,原本是他人生中不可回避的重大事件。朱安,作为朱家之女,虽然年纪比鲁迅大三岁,但家世显赫,门当户对。而且,在那个时代,父母的安排是婚姻的常态,尤其是鲁迅这种出身普通家庭的男子,难以反抗母亲为他决定的命运。 鲁迅的内心却与母亲的安排背道而驰。在中国社会,尤其是传统家庭,结婚并不只是个人的选择,更是家族和社会的责任。当鲁母为鲁迅选定朱安时,鲁迅没有权利表达自己的意愿。这段婚姻注定带着沉重的传统束缚,他完全不懂母亲为他选择妻子的初衷,却清楚自己内心的挣扎。 1901年,鲁迅因为获得了赴日留学的奖学金,离开了家乡。这个决定对鲁母而言是极为意外的,她原本期待着儿子能够按照传统的顺序成家立业。鲁迅的赴日并非单纯的学业追求,而是他对传统束缚的一种反叛。他希望通过留学获得更多的思想启迪,摆脱父母安排的框架。 这一“爽约”让鲁母感到焦虑和不安。她无法理解鲁迅为何在婚姻的重大事件面前显得如此冷漠。她多次致信鲁迅,希望他能回国与朱安完婚。 鲁迅的态度并未改变,他继续在日本求学,深受新思想的影响,逐渐形成了自己的独立思考方式。对于朱安,他既没有爱情,也没有责任感。这段关系,注定无法按照母亲的期望走下去。 直到1906年,鲁迅终于通过“母病速归”的电报回国。这一次,他勉强同意与朱安结婚,但提出了两个要求——“让朱安放开小脚”和“让朱安去新式学堂读书”。 这两个要求对于当时的传统家庭来说,无疑是大逆不道的,朱家自然无法接受。最终,鲁母通过各种手段将鲁迅带回,强迫他完成这段婚约。 婚礼的场景尤为尴尬。鲁迅戴上了“假辫子”,勉强完成了三拜九叩的仪式。这场婚礼对鲁迅来说,不过是一场形式,他内心的抵触和疏离让他与朱安的婚姻关系变得更加微妙。 婚后,鲁迅和朱安的关系几乎没有任何实际的改变,鲁迅依旧保持着对朱安的冷漠,甚至连生活中的基本交流也几乎没有。 鲁迅虽然在经济上给予了朱安一定的保障,但两人之间的沟通和亲密感几乎为零。朱安则继续默默忍受着婚姻的孤独和无奈,生活在鲁迅的阴影下,扮演着一个传统妻子的角色,忍受着长期的寂寞。 婚后的岁月中,鲁迅依旧在日本度过了三年,几乎与朱安断绝了联系。即便回来后,他依旧忙于创作和发表文章,对朱安的关心与照顾几乎为零。两人的婚姻生活就像是一种无声的冷战,鲁迅将自己的时间和精力完全投入到社会改革和文学创作中,甚至连家中的琐事也几乎不曾关注。 朱安尽管从未接受过正式教育,却明事理且温顺。在外人面前,她始终表现得平和,不谈自己婚姻中的不满。她将所有的心思都放在了家务和丈夫的生活上,即便这样,她依然保持着某种尊重鲁迅的态度。尽管两人形同陌路,朱安始终尽力履行着妻子的角色,默默地忍受着孤独和冷漠。 鲁迅的去世,成为了朱安生活的巨大转折点。她曾经的丈夫,那个伟大而冷漠的男人,终究离开了她。虽然鲁迅在生前为她提供了基本的经济保障,但当他去世后,朱安的生活陷入困境。她独自一人照顾着鲁母,生活异常清贫,日复一日地忍受着贫困的压迫。 尽管社会各界都纷纷向她伸出援手,捐钱捐物,甚至有报社愿意为她支付鲁迅遗作的稿费,但朱安始终坚持拒绝。她宁愿忍受贫穷,也不愿以丈夫的名义接受外人的帮助。 1947年,朱安在孤独与贫困中度过了长达40年的日子。她在守寡的11年里,经历了无尽的寂寞和冷清。最终,朱安在一个清晨悄然离世。临终时,她的最后愿望是能葬在鲁迅的身边。尽管朱安的墓地没有墓碑,但她的生命却在她的坚忍与孤独中画上了句号。